肩こりがひどくて悩んでいませんか? この記事では、肩こりがひどくなる原因を、デスクワークやスマホの使いすぎといった現代人に多い生活習慣から、姿勢、運動不足、冷え、ストレス、眼精疲労、睡眠不足といった様々な側面から詳しく解説します。さらに、肩こりがひどい時の具体的な症状や、その改善策として、自宅でできるストレッチやマッサージ、入浴、運動、姿勢改善、生活習慣の見直しなどを紹介しています。肩こりの原因を理解し、適切な対策を行うことで、つらい肩こりから解放され、快適な毎日を送るためのヒントが得られます。

1. 肩こりがひどい時の症状

肩こりがひどくなると、肩周辺の筋肉の緊張や痛みだけでなく、様々な症状が現れることがあります。肩こりの程度や原因、個人差によって症状は異なりますが、重症化する前に適切な対処をすることが大切です。

1.1 肩こりがひどい時の代表的な症状

肩こりがひどくなると、肩や首の痛み以外にも様々な症状が現れます。代表的な症状は以下の通りです。

- 肩や首の痛み:肩や首の筋肉が硬くなり、鈍い痛みや重苦しさを感じます。ひどい場合は、鋭い痛みやしびれを感じることもあります。

- 頭痛:肩や首の筋肉の緊張が頭部にまで波及し、緊張型頭痛を引き起こすことがあります。後頭部やこめかみ、目の奥などに痛みを感じることが多いです。

- 吐き気:ひどい肩こりは自律神経のバランスを崩し、吐き気を伴うことがあります。特に、頭痛がひどい場合に吐き気を催すことがあります。

- めまい:肩や首の筋肉の緊張により、血行が悪くなり、めまいを引き起こすことがあります。また、自律神経の乱れもめまいの原因となります。

- 腕のしびれ:肩や首の筋肉の緊張が神経を圧迫し、腕にしびれやだるさ、痛みなどの症状が現れることがあります。

- 倦怠感:慢性的な肩こりは、身体全体の疲労感を増幅させ、倦怠感やだるさを感じやすくなります。

- 集中力の低下:肩こりによる痛みや不快感は、集中力を妨げ、仕事や勉強の効率を低下させることがあります。

1.2 肩こりがひどいと感じる目安

肩こりの感じ方には個人差がありますが、「ひどい」と感じる目安として、以下の項目が挙げられます。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 日常生活に支障が出る | 肩こりのために、家事や仕事、趣味などの活動に支障が出る場合。例えば、洗濯物を干す、字を書く、パソコン作業をするなどの動作が困難になる。 |

| 痛みが持続する | 一時的な痛みではなく、常に肩や首に痛みを感じている状態。痛み止めを飲んでも改善しない、または効果が持続しない。 |

| 他の症状を伴う | 肩や首の痛みだけでなく、頭痛、吐き気、めまい、腕のしびれ、倦怠感、集中力の低下など、他の症状も併発している場合。 |

| 夜眠れない | 肩の痛みで寝付けない、または夜中に目が覚めてしまう。睡眠不足により、さらに肩こりが悪化するという悪循環に陥る場合もある。 |

| マッサージやストレッチで改善しない | 自分で行うマッサージやストレッチでは、痛みやこりが改善しない。一時的には楽になっても、すぐに元に戻ってしまう。 |

これらの症状が複数当てはまる場合、肩こりが「ひどい」状態と言えるでしょう。これらの症状に悩まされている場合は、放置せずに適切な対処をすることが重要です。我慢せずに、専門家へ相談することをおすすめします。

2. 肩こりがひどい原因

肩こりがひどい原因はさまざまですが、大きく分けて以下のものが挙げられます。

2.1 長時間同じ姿勢での作業

長時間同じ姿勢での作業は、筋肉の緊張を招き、血行不良を引き起こします。これが肩こりの大きな原因となります。

2.1.1 デスクワーク

デスクワークでは、パソコン作業などに集中するあまり、長時間同じ姿勢を続けることが多くなります。特に、猫背の姿勢は肩や首への負担が大きいため、肩こりを悪化させる原因となります。また、キーボードやマウス操作による腕や手首の疲労も、肩こりに繋がることがあります。

2.1.2 スマホの使いすぎ

スマートフォンを長時間使用する際は、うつむいた姿勢になりがちです。この姿勢は、首や肩に大きな負担をかけ、肩こりを引き起こすだけでなく、「スマホ首」と呼ばれるストレートネックの原因にもなります。ストレートネックになると、首の自然なカーブが失われ、頭の重さを支えるために首や肩の筋肉にさらに負担がかかり、肩こりが悪化します。

2.2 猫背などの姿勢不良

猫背などの姿勢不良は、肩甲骨の位置がずれる原因となり、肩や首の筋肉に負担がかかります。長時間のデスクワークやスマホの使いすぎだけでなく、普段の姿勢にも気を付ける必要があります。

2.3 運動不足

運動不足になると、筋肉量が減少し、血行が悪くなります。すると、筋肉が硬くなりやすく、肩こりを引き起こしやすくなります。適度な運動は、血行促進効果だけでなく、筋肉を強化する効果も期待できます。

2.4 冷え性

冷え性は、血行不良を引き起こす大きな要因です。血行が悪くなると、筋肉が硬くなり、肩こりを感じやすくなります。特に、女性は男性に比べて筋肉量が少ないため、冷えによる肩こりの影響を受けやすいと言われています。

2.5 精神的なストレス

ストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、筋肉が緊張しやすくなります。また、ストレスは交感神経を優位にさせるため、血管が収縮し、血行不良を招きます。これらの要因が重なり、肩こりを悪化させることがあります。

2.6 眼精疲労

パソコンやスマートフォンの長時間使用による眼精疲労も、肩こりの原因となります。目の疲れは、首や肩の筋肉の緊張に繋がり、肩こりを引き起こすことがあります。画面を見る時間を減らす、適切な休憩を取るなどの対策が重要です。

2.7 睡眠不足

睡眠不足は、体の疲労回復を妨げ、筋肉の緊張状態が続きます。質の良い睡眠を十分に取ることで、筋肉の緊張が和らぎ、肩こりの改善に繋がります。

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 長時間同じ姿勢での作業 | デスクワークやスマホの使いすぎで同じ姿勢を長時間続けると、筋肉が緊張し血行不良に。 |

| 猫背などの姿勢不良 | 肩甲骨の位置がずれて、肩や首の筋肉に負担がかかります。 |

| 運動不足 | 筋肉量が減少し血行が悪化し、筋肉が硬くなり肩こりを起こしやすくします。 |

| 冷え性 | 血行不良により筋肉が硬くなり、肩こりを感じやすくなります。 |

| 精神的なストレス | 自律神経の乱れや血行不良により、筋肉の緊張を引き起こします。 |

| 眼精疲労 | 首や肩の筋肉の緊張につながり、肩こりを引き起こします。 |

| 睡眠不足 | 体の疲労回復を妨げ、筋肉の緊張状態が続きます。 |

3. 肩こりがひどい場合の改善策

肩こりがひどくなってしまった場合、どのように改善すれば良いのでしょうか。ここでは、自宅でできる改善策から専門家による施術まで、幅広くご紹介します。

3.1 ストレッチ

肩こりの改善には、肩や首周りの筋肉をほぐすストレッチが効果的です。毎日継続して行うことで、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進し、肩こりの緩和につながります。

3.1.1 肩甲骨ストレッチ

肩甲骨を動かすことで、肩周りの筋肉をほぐし、柔軟性を高めます。肩甲骨を上下、左右、前後に動かすストレッチや、腕を回すストレッチなど、様々な方法があります。自分の体に合ったストレッチを見つけ、無理なく行いましょう。

3.1.2 首のストレッチ

首の筋肉の緊張を和らげ、血行を促進します。首をゆっくりと左右に傾けたり、回したりするストレッチが効果的です。痛みを感じない範囲で、ゆっくりと行うことが大切です。

3.2 マッサージ

マッサージは、筋肉の緊張をほぐし、血行を促進する効果があります。自宅でできるマッサージや、専門家による施術など、様々な方法があります。

3.2.1 自宅でできるマッサージ

肩や首の凝っている部分を、指で優しく押したり揉んだりすることで、筋肉の緊張を和らげることができます。入浴後など、体が温まっている時に行うとより効果的です。蒸しタオルなどを患部に当てて温めてから行うのも良いでしょう。

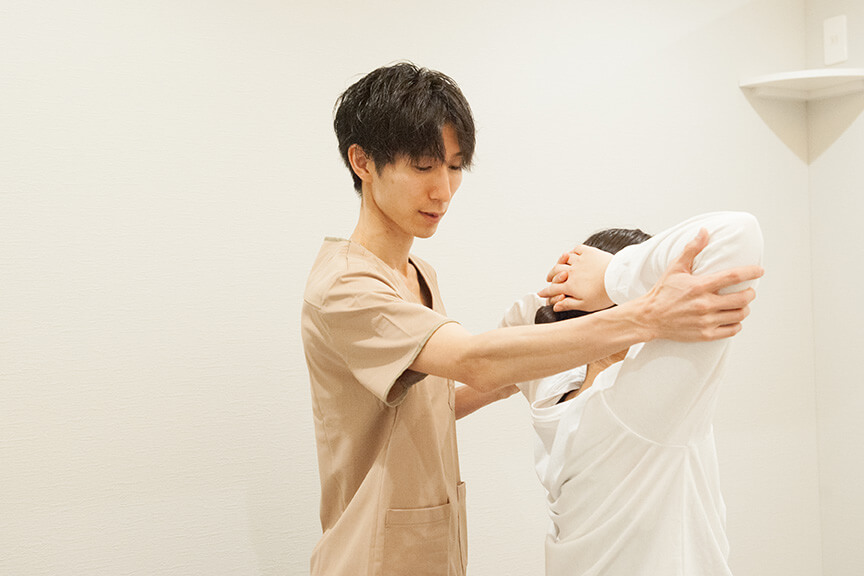

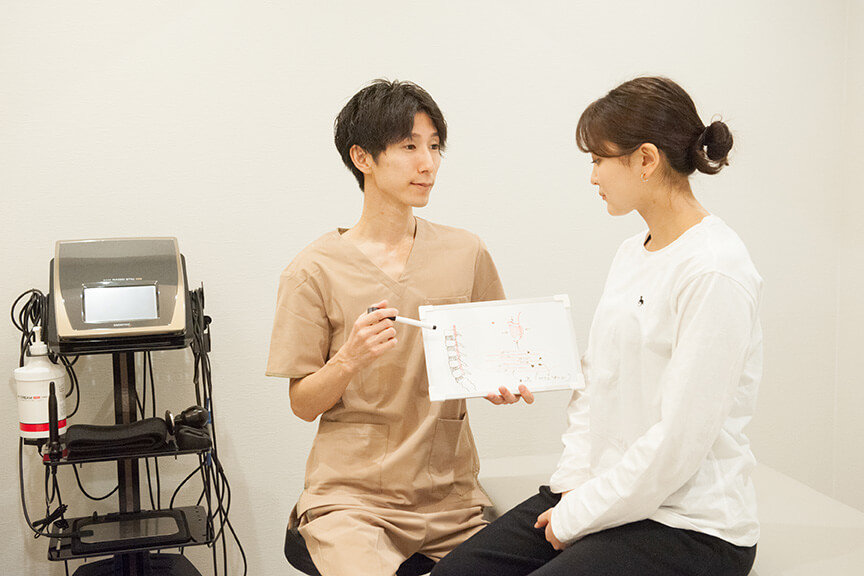

3.2.2 マッサージ店での施術

専門家によるマッサージは、より効果的に肩こりの改善を期待できます。国家資格を持つあん摩マッサージ指圧師の施術を受けることで、筋肉の深部までアプローチすることができます。自分に合った施術方法や強さを相談しながら、施術を受けるようにしましょう。

3.3 入浴

温かいお風呂に浸かることで、血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。38~40度くらいのぬるめのお湯に、15~20分程度ゆっくりと浸かるのがおすすめです。

入浴剤を使用することで、よりリラックス効果を高めることができます。炭酸系の入浴剤は血行促進効果が高く、ハーブ系の入浴剤はリラックス効果が高いと言われています。

3.4 運動

適度な運動は、血行を促進し、筋肉を強化する効果があります。ウォーキングや水泳など、無理のない範囲で、継続的に行うことが大切です。

3.5 姿勢改善

猫背などの悪い姿勢は、肩こりの原因となります。正しい姿勢を意識することで、肩への負担を軽減し、肩こりの改善につながります。

正しい姿勢を保つためには、背筋を伸ばし、あごを引くことを意識しましょう。デスクワークをする際は、椅子に深く腰掛け、足を床にしっかりとつけるようにしましょう。

3.6 生活習慣の改善

不規則な生活習慣は、肩こりを悪化させる原因となります。規則正しい生活を送り、十分な睡眠時間を確保することで、肩こりの改善につながります。

| 項目 | 改善策 |

|---|---|

| 睡眠 | 毎日同じ時間に寝起きし、7時間程度の睡眠時間を確保する。寝る前にカフェインを摂取しない。寝室を暗く静かに保つ。 |

| 食事 | バランスの良い食事を摂る。ビタミンB群やビタミンEを積極的に摂取する。 |

| 水分補給 | こまめに水分を補給する。1日1.5~2リットルを目安に、水やお茶を飲む。 |

| ストレス | ストレスを溜め込まないよう、趣味やリラックスできる時間を持つ。 |

4. 肩こりがひどい時の病院は何科?

肩こりがひどくて日常生活に支障が出ている、痛みが強い、しびれがあるなどの場合は、医療機関への受診を検討しましょう。どの診療科を受診すれば良いか迷う方もいらっしゃるかもしれません。そこで、肩こりの症状で受診できる診療科と、それぞれの診療科の特徴についてご説明します。

4.1 整形外科

整形外科は、骨・関節・筋肉・神経などの運動器の疾患を扱う診療科です。肩こりの原因が、骨や関節の異常、神経の圧迫、筋肉の炎症などである場合に適切な診療科です。レントゲン検査やMRI検査などを行い、原因を特定し、適切な治療を行います。薬物療法、リハビリテーション、注射療法などを用いることが多いです。

4.2 内科

肩こりの原因が内臓疾患からきている場合もあります。例えば、狭心症や心筋梗塞などの心臓の病気、肺炎などの呼吸器の病気などが肩こりに繋がることもあります。内科では、問診や血液検査、心電図検査などを行い、原因を特定します。内科的な疾患が原因の場合は、それぞれの疾患に合わせた治療を行います。

4.3 ペインクリニック

ペインクリニックは、痛みやしびれなどの慢性疼痛を専門的に扱う診療科です。肩こりが慢性化している場合や、他の治療法で効果がなかった場合に適しています。神経ブロック療法や薬物療法など、痛みに特化した治療を行います。

4.4 脳神経外科

肩こりに加えて、激しい頭痛、めまい、吐き気、手足のしびれなどの症状がある場合は、脳神経外科の受診も検討しましょう。これらの症状は、脳腫瘍や脳梗塞などの脳神経系の病気が原因で起こる可能性があります。脳神経外科では、MRI検査やCT検査などを行い、原因を特定し、適切な治療を行います。

4.5 心療内科・精神科

強いストレスや不安、抑うつ状態などが原因で肩こりが引き起こされる、あるいは悪化することもあります。精神的な原因が疑われる場合は、心療内科や精神科を受診し、カウンセリングや薬物療法などの治療を受けることが有効です。

| 診療科 | 主な対象 | 主な治療法 |

|---|---|---|

| 整形外科 | 骨・関節・筋肉・神経の異常 | 薬物療法、リハビリテーション、注射療法 |

| 内科 | 内臓疾患による肩こり | 疾患に合わせた治療 |

| ペインクリニック | 慢性的な痛みやしびれ | 神経ブロック療法、薬物療法 |

| 脳神経外科 | 頭痛、めまい、吐き気などを伴う肩こり | MRI検査、CT検査、疾患に合わせた治療 |

| 心療内科・精神科 | ストレス、不安、抑うつ状態による肩こり | カウンセリング、薬物療法 |

どの診療科を受診すれば良いか分からない場合は、まずは内科を受診し、相談してみるのも良いでしょう。必要に応じて、他の診療科を紹介してもらえます。

5. 肩こりがひどい時に注意したいこと

肩こりがひどいと感じている時、つらい症状を早く和らげたい一心で、間違った対処法をしてしまう場合があります。自己判断で無理なケアを行うと、症状を悪化させてしまう可能性もあるため注意が必要です。ここでは、肩こりがひどい時に特に注意したい点について解説します。

5.1 我慢しすぎない

肩こりは、身体からのサインです。我慢しすぎると、筋肉の緊張がさらに強くなり、痛みが増したり、頭痛や吐き気などの症状が現れたりする場合もあります。肩こりがひどい時は、無理をせず、適切な休息を取りましょう。

5.2 自己流のマッサージに頼りすぎない

自己流のマッサージは、かえって筋肉を傷つけたり、炎症を悪化させる可能性があります。特に、強い力で押したり揉んだりするのは避けましょう。肩こりの原因や状態に合った適切なマッサージを行うことが重要です。専門家による施術を受ける、もしくは専門家に適切なマッサージ方法を指導してもらうのが良いでしょう。

5.3 間違った姿勢でのストレッチをしない

ストレッチは肩こり改善に効果的ですが、間違った姿勢で行うと逆効果になる場合があります。ストレッチをする際は、正しい姿勢を意識し、無理のない範囲で行いましょう。インターネットなどでストレッチ方法を調べるだけでなく、専門家に正しい方法を指導してもらうのも良いでしょう。

5.4 急な激しい運動をしない

肩こりがひどい時に急に激しい運動をすると、筋肉や関節に負担がかかり、症状を悪化させることがあります。軽いストレッチやウォーキングなど、身体に負担の少ない運動から始めましょう。運動の種類や強度については、医師や専門家に相談するのがおすすめです。

5.5 長時間の入浴、高温での入浴を避ける

入浴は血行促進効果があり肩こりにも良いですが、長時間の入浴や高温での入浴は、かえって身体を疲労させ、自律神経のバランスを崩す可能性があります。ぬるめのお湯に15~20分程度浸かるのがおすすめです。また、飲酒後の入浴は避けてください。

5.6 冷えに注意する

身体が冷えると血行が悪くなり、肩こりを悪化させる可能性があります。特に、肩や首周りの冷えには注意しましょう。夏場の冷房や冬場の外出時には、ストールやマフラーなどで首元を温め、適切な服装を心がけましょう。

5.7 同じ体勢を長時間続けない

デスクワークやスマートフォンの操作など、同じ体勢を長時間続けると、筋肉が緊張し、血行が悪くなり、肩こりを引き起こしやすくなります。1時間に1回程度は休憩を取り、軽いストレッチや軽い運動を行い、身体を動かすようにしましょう。

5.8 自分に合った枕を使う

高すぎる枕や低すぎる枕は、首や肩に負担をかけ、肩こりの原因となります。自分に合った高さの枕を選び、首や肩を適切にサポートしましょう。仰向けで寝た時に、首が自然なS字カーブを描く高さが理想的です。

5.9 ストレスをため込まない

ストレスは、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高め、肩こりを悪化させる要因となります。趣味やリラックスできる活動でストレスを発散したり、十分な睡眠をとるなどして、ストレスをため込まないようにしましょう。

5.10 適切な対処法を行う

| 症状 | 対処法 |

|---|---|

| 軽い肩こり | ストレッチ、軽い運動、入浴などで様子を見る |

| 慢性的な肩こり、強い痛み、しびれを伴う肩こり | 専門家への相談 |

肩こりの症状や程度に合わせて適切な対処法を行いましょう。症状が改善しない場合や悪化する場合は、自己判断せず、専門家へ相談しましょう。

6. デスクワークでの肩こり対策

デスクワークは長時間同じ姿勢を続けることが多く、肩こりに悩まされている方も多いのではないでしょうか。肩こりを放置すると、頭痛や吐き気などの症状を引き起こす可能性もあります。そこで、ここではデスクワークでの肩こり対策について詳しく解説します。

6.1 正しい姿勢を保つ

正しい姿勢を保つことは、肩こり対策の基本です。猫背は肩甲骨が外側に広がり、肩や首の筋肉に負担がかかりやすくなります。そのため、意識的に背筋を伸ばし、顎を引いた姿勢を維持するようにしましょう。

6.1.1 椅子と机の高さ調整

椅子と机の高さが合っていないと、猫背になりやすくなります。椅子に座った際に、足の裏全体が床につき、膝が90度になるように高さを調整しましょう。机の高さは、肘が90度になり、キーボードに自然に手が届く高さが適切です。

6.1.2 モニターの位置

モニターの位置も重要です。モニターは目線よりやや下に配置し、画面の上端が目線と同じ高さか、やや下になるように調整しましょう。モニターの位置が低すぎると、首を曲げることになり、肩や首に負担がかかります。

6.2 休憩時間をこまめに取る

長時間同じ姿勢を続けることは、筋肉の緊張を招き、肩こりの原因となります。1時間に1回は5~10分程度の休憩を取り、軽いストレッチや散歩などを行い、体を動かすようにしましょう。

6.2.1 休憩時間に行うストレッチ

| ストレッチ | 方法 |

|---|---|

| 肩回し | 両肩を大きく回します。前回し、後ろ回しをそれぞれ5~10回程度行います。 |

| 首回し | 首をゆっくりと回します。右回り、左回りそれぞれ5~10回程度行います。 |

| 肩甲骨寄せ | 両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せるように胸を張ります。5秒間キープし、5~10回程度繰り返します。 |

6.3 ストレッチや軽い運動を行う

肩こり解消には、ストレッチや軽い運動が効果的です。肩甲骨を動かすストレッチや、首周りの筋肉を伸ばすストレッチは、肩こりの改善に役立ちます。

6.3.1 効果的なストレッチ

- 肩甲骨回し:両腕を大きく回すことで、肩甲骨周りの筋肉をほぐします。

- 首ストレッチ:首を左右に傾けたり、回したりすることで、首周りの筋肉の緊張を緩和します。

- 肩回し:肩を前後に回すことで、肩周りの筋肉をほぐします。

6.4 自分に合った椅子や机を選ぶ

自分に合った椅子や机を選ぶことも、肩こり対策として重要です。適切な高さの椅子や机を使用することで、正しい姿勢を維持しやすくなり、肩や首への負担を軽減することができます。

6.4.1 椅子選びのポイント

- 座面の高さが調整できる

- 背もたれが体にフィットする

- 肘掛けがある

6.4.2 机選びのポイント

- 高さが調整できる

- 奥行きが十分にある

- キーボードやマウスを置くスペースが確保できる

これらの対策を実践することで、デスクワークによる肩こりを軽減し、快適な作業環境を構築することができます。日頃から意識して取り組むようにしましょう。

7. スマホ首による肩こり対策

現代人にとって、スマートフォンはもはや生活必需品と言えるでしょう。しかし、長時間スマートフォンを使用することで、頭を前方に突き出した姿勢になりがちです。この姿勢は「スマホ首」と呼ばれ、肩こりにつながる大きな原因となっています。スマホ首による肩こり対策について、詳しく見ていきましょう。

7.1 スマホを見る時間を減らす

最も効果的な対策は、スマホを見る時間を減らすことです。スマホの使用時間を意識的に制限し、他の活動に時間を振り分けるように心がけましょう。例えば、タイマーを設定して一定時間ごとに休憩を取ったり、スマホを使わない時間帯を設けたりするのも良いでしょう。また、寝る直前のスマホの使用は睡眠の質を低下させる可能性もあるため、特に避けたいものです。

7.2 スマホを持つ姿勢に気を付ける

スマホを見る際の姿勢にも気を配りましょう。画面を目線の高さに持ち上げることで、首への負担を軽減できます。また、肘を机などに置いて支えると、さらに楽な姿勢を保てます。猫背にならないように意識し、背筋を伸ばすことも大切です。長時間同じ姿勢を続けるのは避け、こまめに姿勢を変えるようにしましょう。

7.3 スマホ用メガネを使う

ブルーライトカットメガネは、スマホから発せられるブルーライトを軽減する効果があります。ブルーライトは眼精疲労を引き起こし、それが肩こりの原因となることもあります。ブルーライトカットメガネを使用することで、眼精疲労を軽減し、間接的に肩こり対策にもつながります。様々な種類のブルーライトカットメガネが販売されているため、自分に合ったものを選びましょう。

7.4 ストレッチや軽い運動を行う

スマホ首で凝り固まった筋肉をほぐすためには、ストレッチや軽い運動が有効です。首や肩周りのストレッチをこまめに行うことで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげることができます。以下に、おすすめのストレッチと軽い運動をまとめました。

| 種類 | 方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 首回し | 頭をゆっくりと左右に回します。 | 首の筋肉をほぐし、柔軟性を高めます。 |

| 肩回し | 肩を前後に大きく回します。 | 肩甲骨周りの筋肉をほぐし、血行を促進します。 |

| 腕立て伏せ | 壁や机に手をついて腕立て伏せを行います。 | 肩や腕の筋肉を強化し、姿勢改善に役立ちます。 |

| 軽いウォーキング | 1日30分程度のウォーキングを行います。 | 全身の血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。 |

これらの対策を日常生活に取り入れることで、スマホ首による肩こりを効果的に予防・改善することができます。自分に合った方法を選び、継続して実践することが大切です。

8. まとめ

肩こりがひどい原因は、長時間同じ姿勢での作業や猫背、運動不足、冷え性、ストレス、眼精疲労、睡眠不足など様々です。デスクワークやスマートフォンの使いすぎは、長時間同じ姿勢での作業につながりやすく、特に注意が必要です。肩こりがひどいと感じる目安は、肩の痛みや重だるさ、頭痛、吐き気などです。これらの症状が現れたら、放置せずに適切な対策を取りましょう。

肩こりの改善策としては、ストレッチやマッサージ、入浴、運動、姿勢改善、生活習慣の改善などが挙げられます。肩甲骨や首のストレッチは、手軽に行える効果的な方法です。また、正しい姿勢を保つ、休憩時間をこまめに取る、自分に合った椅子や机を選ぶなど、日々の生活の中で工夫することも大切です。スマホの使用時間を減らす、スマホを持つ姿勢に気を付けることも効果的です。つらい肩こりは、原因に合わせた適切な対策を行うことで改善できます。お困りの際は、医療機関への相談も検討してみてください。