肩こりからくる頭痛に悩まされていませんか?つらい肩こり頭痛の原因を特定し、適切な対策をすることは、快適な日常生活を送る上で非常に重要です。この記事では、肩こり頭痛の主な原因である筋肉の緊張、姿勢の問題、血行不良、ストレスについて詳しく解説します。さらに、緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛といった種類別の症状や効果的な対策法、日常生活での予防法まで網羅的にご紹介します。肩こり頭痛を根本から改善し、痛みから解放されるためのヒントが満載です。

1. 肩こり頭痛とは?

肩こり頭痛とは、肩こりによって引き起こされる頭痛のことを指します。肩や首の筋肉が緊張することで、その周辺の血管や神経が圧迫され、痛みを生じます。肩こりの症状と頭痛の症状が同時に起こるため、日常生活にも支障をきたすことがあります。

肩こり頭痛は、一次性頭痛と二次性頭痛に分類されます。一次性頭痛は、他の病気が原因ではなく、頭痛自体が病気である場合を指します。緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛などが一次性頭痛に含まれます。二次性頭痛は、他の病気が原因で起こる頭痛です。例えば、副鼻腔炎や脳腫瘍などが原因で頭痛が起こることがあります。肩こり頭痛の場合、多くのケースは一次性頭痛である緊張型頭痛に分類されます。

1.1 緊張型頭痛の特徴

緊張型頭痛は、肩や首の筋肉の持続的な緊張が原因で起こる頭痛です。頭全体を締め付けられるような痛みが特徴で、持続時間も数十分から数日と様々です。吐き気や嘔吐などの症状を伴うことはほとんどありません。精神的なストレスや身体的なストレス、長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用なども緊張型頭痛の誘因となります。

1.2 片頭痛の特徴

片頭痛は、頭の片側、もしくは両側にズキンズキンと脈打つような痛みが特徴です。吐き気や嘔吐、光や音過敏などの症状を伴うこともあります。持続時間は数時間から数日と様々です。片頭痛の誘因としては、ストレス、睡眠不足、気候の変化、特定の食品などが挙げられます。

1.3 群発頭痛の特徴

群発頭痛は、目の奥やこめかみなど、頭の片側に激しい痛みが起こる頭痛です。痛みは数十分から数時間続き、1日に数回起こることもあります。群発頭痛の期間は数週間から数ヶ月続き、その後はしばらく症状が治まるという特徴があります。群発頭痛の誘因は、アルコール摂取や喫煙などが挙げられます。

| 種類 | 痛みの特徴 | 症状 | 持続時間 |

|---|---|---|---|

| 緊張型頭痛 | 頭全体を締め付けられるような痛み | 吐き気や嘔吐はほとんどない | 数十分~数日 |

| 片頭痛 | ズキンズキンと脈打つような痛み | 吐き気、嘔吐、光や音過敏 | 数時間~数日 |

| 群発頭痛 | 目の奥やこめかみなど、片側の激しい痛み | 目の充血、涙、鼻水 | 数十分~数時間 |

肩や首のこりと頭痛が同時に起こる場合、これらの頭痛の種類を理解し、適切な対処をすることが重要です。自己判断せずに、症状が続く場合は医療機関に相談しましょう。

2. 肩こり頭痛の主な原因

肩こり頭痛は、様々な要因が複雑に絡み合って引き起こされます。ここでは主な原因を詳しく解説していきます。

2.1 筋肉の緊張

肩や首、頭の周りの筋肉が緊張することで、血管が圧迫され、血行不良を引き起こします。これが肩こり頭痛の大きな原因の一つです。筋肉の緊張は、長時間同じ姿勢での作業や、精神的なストレス、身体の冷えなどによって引き起こされます。

2.1.1 肩や首の筋肉の緊張

デスクワークやスマートフォンの長時間使用など、同じ姿勢を続けることで、肩や首の筋肉が緊張しやすくなります。特に、頭部を支える僧帽筋や肩甲挙筋、後頭下筋群などが緊張することで、こりや痛み、そして頭痛へと繋がります。 また、重い荷物を持つ、猫背などの姿勢不良も、これらの筋肉に負担をかけ、緊張を招きます。

2.1.2 目の疲れによる眼精疲労

パソコンやスマートフォンの画面を長時間見続けることで、目の周りの筋肉が疲弊し、眼精疲労を引き起こします。眼精疲労は、目の奥の痛みや頭痛、肩や首のこりを引き起こすだけでなく、自律神経の乱れにも繋がることがあります。

2.2 姿勢の問題

不良姿勢は、筋肉の緊張や血行不良を招き、肩こり頭痛の原因となります。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、猫背などは、姿勢が悪くなりやすい代表的な例です。

2.2.1 デスクワークでの姿勢

デスクワークでは、パソコンの画面に集中するあまり、知らず知らずのうちに猫背になったり、首を前に突き出した姿勢になってしまいがちです。このような姿勢は、肩や首の筋肉に負担をかけ、緊張や血行不良を引き起こし、肩こり頭痛の原因となります。

2.2.2 猫背

猫背は、背中が丸まり、頭が前に出ている姿勢です。この姿勢は、肩甲骨が外側に広がり、肩や首の筋肉が常に引っ張られた状態になるため、筋肉の緊張や血行不良を引き起こしやすくなります。 また、呼吸が浅くなることで、酸素供給が不足し、頭痛を悪化させる可能性もあります。

2.3 血行不良

血行不良は、筋肉や神経に十分な酸素や栄養が供給されなくなるため、肩こりや頭痛を引き起こす原因となります。冷え性や運動不足は、血行不良を悪化させる要因です。

2.3.1 運動不足

運動不足は、筋肉のポンプ作用を低下させ、血行不良を招きます。筋肉のポンプ作用とは、筋肉が収縮と弛緩を繰り返すことで、血液を心臓に戻す働きを助けることです。 運動不足になると、このポンプ作用が弱まり、血液循環が悪くなります。

2.3.2 冷え性

冷え性は、血管が収縮し、血行が悪くなることで、肩や首の筋肉が硬くなり、痛みや頭痛を引き起こします。特に、女性は男性に比べて筋肉量が少ないため、冷えやすい傾向があり、肩こり頭痛に悩まされる方も多いです。

2.4 ストレス

ストレスは、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張や血行不良を引き起こすことで、肩こり頭痛の原因となります。精神的なストレスだけでなく、身体的なストレスも影響します。

2.4.1 精神的なストレス

仕事や人間関係、将来への不安など、精神的なストレスは、自律神経のバランスを崩し、交感神経が優位な状態が続きます。交感神経が優位になると、血管が収縮し、血行が悪くなり、筋肉が緊張しやすくなります。

2.4.2 身体的なストレス

過度な運動や長時間の労働、睡眠不足、不規則な生活習慣なども、身体的なストレスとなり、肩こり頭痛を引き起こす原因となります。身体的なストレスは、筋肉疲労や炎症を引き起こし、痛みやこりを悪化させる可能性があります。

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 筋肉の緊張 | 長時間同じ姿勢、精神的ストレス、身体の冷えなどにより、肩や首、頭の周りの筋肉が緊張し、血管を圧迫、血行不良を引き起こす。 |

| 姿勢の問題 | デスクワークやスマートフォンの使用、猫背などにより、筋肉の緊張や血行不良を招く。 |

| 血行不良 | 冷え性や運動不足により、筋肉や神経への酸素・栄養供給が不足し、肩こりや頭痛を引き起こす。 |

| ストレス | 精神的・身体的ストレスが自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張や血行不良を引き起こす。 |

3. 肩こり頭痛の種類

肩こり頭痛と一言で言っても、その痛み方や原因は様々です。大きく分けて、緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛の3つの種類があります。それぞれの特徴を理解することで、適切な対処法を見つけることができます。

3.1 緊張型頭痛

肩こり頭痛で最も多いのが緊張型頭痛です。肩や首の筋肉の緊張が原因で、頭全体を締め付けられるような鈍い痛みが特徴です。後頭部から首筋にかけて痛みを感じることが多く、身体的なストレスや精神的なストレス、長時間のデスクワーク、猫背などの悪い姿勢が原因となることが多いです。痛みは持続的な場合が多く、数十分から数日間続くこともあります。吐き気や嘔吐を伴うことはほとんどありません。

3.2 片頭痛

片頭痛は、頭の片側、もしくは両側にズキンズキンと脈打つような痛みを感じるのが特徴です。頭の片側に起こることが多いことからこの名前が付けられていますが、両側に起こる場合もあります。吐き気や嘔吐、光や音過敏を伴うこともあり、日常生活に支障をきたすこともあります。片頭痛の具体的な原因は完全には解明されていませんが、血管の拡張や炎症、神経伝達物質の異常などが関わっていると考えられています。また、女性ホルモンの変動や気圧の変化、特定の食品、ストレスなども誘因となることがあります。持続時間は4時間から72時間とされています。

3.3 群発頭痛

群発頭痛は、比較的稀なタイプの頭痛で、目の奥に激しい痛みが集中するのが特徴です。片側の目の奥に突き刺すような激痛があり、痛みは15分から3時間程度続き、1日に数回から数発作起こることもあります。群発期と呼ばれる期間があり、数週間から数ヶ月間、集中的に頭痛発作が起こり、その後、寛解期に入り、頭痛が起きなくなります。群発頭痛の原因は完全には解明されていませんが、目の奥の血管の拡張や炎症、視床下部と呼ばれる脳の領域の異常などが関わっていると考えられています。アルコールやタバコ、高地への移動なども誘因となることがあります。発作時には、同側の目の充血、涙、鼻水、鼻づまりなどの症状を伴うこともあります。

| 種類 | 症状 | 持続時間 | 付随症状 | 誘因 |

|---|---|---|---|---|

| 緊張型頭痛 | 頭全体を締め付けられるような鈍い痛み | 数十分~数日間 | – | 身体的ストレス、精神的ストレス、長時間のデスクワーク、猫背 |

| 片頭痛 | ズキンズキンと脈打つような痛み | 4時間~72時間 | 吐き気、嘔吐、光過敏、音過敏 | 女性ホルモンの変動、気圧の変化、特定の食品、ストレス |

| 群発頭痛 | 片側の目の奥に突き刺すような激痛 | 15分~3時間 | 同側の目の充血、涙、鼻水、鼻づまり | アルコール、タバコ、高地への移動 |

これらの頭痛はそれぞれ原因や症状が異なるため、適切な対処法も異なります。自己判断で市販薬を服用するのではなく、症状が続く場合は医療機関に相談し、適切な診断と治療を受けるようにしてください。

4. 肩こり頭痛のタイプ別対策法

肩こり頭痛と一口に言っても、その原因や症状は様々です。ここでは、代表的な肩こり頭痛の種類である緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛のそれぞれに合った対策法をご紹介します。

4.1 緊張型頭痛の対策

緊張型頭痛は、肩や首の筋肉の緊張が主な原因となる頭痛です。そのため、筋肉の緊張を和らげるための対策が有効です。

4.1.1 ストレッチ

肩や首、肩甲骨周りの筋肉を伸ばすストレッチは、筋肉の緊張を緩和し、血行を促進する効果があります。ゆっくりと呼吸をしながら、痛みを感じない範囲で行うことが大切です。首をゆっくりと回したり、肩を上下に動かしたりするだけでも効果があります。肩甲骨を意識的に動かすストレッチもおすすめです。

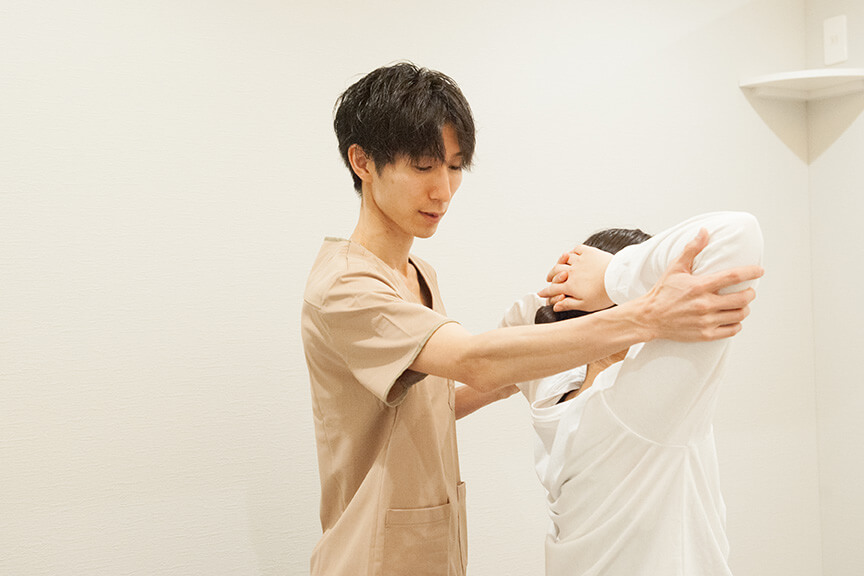

4.1.2 マッサージ

マッサージは、筋肉の緊張を直接的にほぐす効果があります。入浴後など、体が温まっている時に行うとより効果的です。ただし、強い痛みを感じる場合は無理に行わないようにしてください。

4.1.3 入浴

温かいお風呂にゆっくりと浸かることで、筋肉の緊張が和らぎ、血行が促進されます。38~40度くらいのぬるめのお湯に15~20分程度浸かるのがおすすめです。入浴剤を使用するのも良いでしょう。特に、炭酸ガス入浴剤や温泉成分配合の入浴剤は血行促進効果が高く、おすすめです。

4.2 片頭痛の対策

片頭痛は、頭の血管が拡張することで起こる頭痛です。ズキンズキンと脈打つような痛みが特徴です。片頭痛の対策としては、痛みを抑える薬の使用や、安静にすることが有効です。

4.2.1 トリプタン系薬剤

トリプタン系薬剤は、片頭痛の痛みを抑える効果が高い薬です。医師の処方箋が必要ですので、片頭痛の症状がある場合は医療機関を受診しましょう。自己判断で市販薬を使用することは避けましょう。

4.2.2 安静

片頭痛が起こっている時は、暗い静かな部屋で横になるなど、安静にすることが大切です。光や音、匂いなどの刺激を避けるようにしましょう。

4.2.3 カフェイン摂取

カフェインには、血管を収縮させる作用があるため、片頭痛の痛みを和らげる効果があります。コーヒーや紅茶などを摂取すると良いでしょう。ただし、過剰摂取は逆効果になる場合があるので注意が必要です。

4.3 群発頭痛の対策

群発頭痛は、目の奥に激しい痛みを感じる頭痛です。数週間から数ヶ月に渡って、毎日同じ時間帯に頭痛が起こるのが特徴です。群発頭痛の対策としては、酸素吸入やトリプタン系薬剤の使用が有効です。

4.3.1 酸素吸入

高濃度酸素を吸入することで、群発頭痛の痛みを和らげることができます。医療機関で酸素吸入を行うことができます。

4.3.2 トリプタン系薬剤

片頭痛と同様に、トリプタン系薬剤は群発頭痛にも効果があります。医師の処方箋が必要です。群発頭痛の症状がある場合は、医療機関を受診しましょう。

| 頭痛の種類 | 主な症状 | 対策 |

|---|---|---|

| 緊張型頭痛 | 頭全体を締め付けられるような痛み、肩や首のこり | ストレッチ、マッサージ、入浴 |

| 片頭痛 | ズキンズキンと脈打つような痛み、吐き気、光や音過敏 | トリプタン系薬剤、安静、カフェイン摂取 |

| 群発頭痛 | 目の奥の激しい痛み、鼻詰まり、涙、まぶたの腫れ | 酸素吸入、トリプタン系薬剤 |

これらの対策を試しても症状が改善しない場合や、日常生活に支障が出るほどの強い痛みがある場合は、医療機関を受診するようにしてください。自己判断で治療を行うことは危険です。専門家の適切な診断と治療を受けることが大切です。

5. 肩こり頭痛を放置することの危険性

肩こり頭痛を放置すると、様々なリスクが生じる可能性があります。初期段階では一時的な痛みや不快感で済む場合でも、慢性化すると日常生活に支障をきたす深刻な事態に発展することもあります。放置することで何が起きるのか、具体的な危険性について理解を深めましょう。

5.1 慢性頭痛への移行

肩こり頭痛を放置する最も大きなリスクは、慢性頭痛へと移行してしまうことです。慢性頭痛は、月に15日以上頭痛が続く状態を指し、日常生活に大きな支障をきたします。仕事や家事、趣味など、集中力や生産性が低下し、生活の質が著しく低下する可能性があります。

5.2 痛みの悪化と範囲の拡大

初期の肩こり頭痛は、肩や首周辺の局所的な痛みであることが多いですが、放置すると痛みが悪化し、範囲も拡大していく可能性があります。頭全体に広がるような痛みや、吐き気を伴うような激しい痛みに発展することもあります。また、肩や首だけでなく、背中や腕にも痛みが広がるケースも少なくありません。

5.3 自律神経の乱れ

慢性的な肩や首の筋肉の緊張は、自律神経のバランスを崩す原因となります。自律神経の乱れは、めまい、吐き気、不眠、倦怠感など、様々な不調を引き起こします。また、精神的な不安定感やイライラしやすくなるなど、情緒面にも影響を及ぼす可能性があります。

5.4 うつ病のリスク増加

慢性的な痛みは、精神的なストレスを増大させ、うつ病のリスクを高めることが指摘されています。長引く痛みと不調は、精神的な負担となり、気分の落ち込みや意欲の低下につながりやすくなります。特に、慢性頭痛を抱えている人は、そうでない人に比べてうつ病の発症リスクが高いという報告もあります。

5.5 その他の合併症

肩こり頭痛を放置することで、以下のような合併症を引き起こす可能性も懸念されます。

| 合併症 | 症状 |

|---|---|

| 顎関節症 | 口が開けにくい、顎が痛い、音が鳴る |

| 眼精疲労 | 目がかすむ、目が乾く、目が疲れる |

| 耳鳴り | キーンという音が聞こえる、耳が詰まった感じがする |

| めまい | 周囲がぐるぐる回る、ふらつく |

これらの危険性を避けるためにも、肩こり頭痛を安易に放置せず、適切な対処をすることが重要です。少しでも気になる症状がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

6. 日常生活での予防法

肩や首のこり、そして頭痛に悩まされない毎日を送るためには、日々の生活習慣の見直しが重要です。こりと頭痛を予防するための具体的な方法をご紹介いたします。

6.1 正しい姿勢を保つ

長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用は、猫背になりやすく、肩や首に負担がかかり、こりや頭痛の原因となります。意識的に正しい姿勢を保つことが大切です。

6.1.1 デスクワーク時の姿勢

デスクワーク時は、椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばし、モニターの位置を目の高さに合わせるようにしましょう。キーボードとマウスは体に近い位置に置き、肘が90度になるように調整することで、肩や腕への負担を軽減できます。また、1時間に1回程度は立ち上がり、軽いストレッチを行うと良いでしょう。

6.1.2 スマートフォンの使用時の姿勢

スマートフォンを使用する際は、画面を目の高さまで持ち上げ、背筋を伸ばした状態で使用しましょう。長時間同じ姿勢を続けないように、こまめに休憩を取ることも大切です。

6.1.3 立ち姿勢

立っている時は、お腹に力を入れ、背筋を伸ばし、顎を引くことを意識しましょう。かばんは左右どちらかの肩にかけ続けるのではなく、こまめに持ち替えるか、リュックサックを使用する方が、体のバランスが保てます。

6.2 適度な運動をする

運動不足は血行不良を招き、肩や首のこり、頭痛の原因となります。ウォーキングや軽いジョギング、水泳など、自分に合った運動を継続的に行うようにしましょう。激しい運動ではなく、継続できる程度の軽い運動で十分効果があります。

6.2.1 おすすめの運動

| 運動の種類 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| ウォーキング | 全身の血行促進、ストレス軽減 | 正しい姿勢で歩く |

| ヨガ | 柔軟性向上、リラックス効果 | 無理な姿勢は避ける |

| 水泳 | 全身運動、浮力による負担軽減 | 水温に注意 |

6.3 ストレスを溜めない

ストレスは自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高め、肩や首のこり、頭痛を悪化させる要因となります。自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。

6.3.1 ストレス解消法の例

- 好きな音楽を聴く

- アロマを焚く

- ゆっくりとお風呂に入る

- 読書をする

- 友人と話す

6.4 質の良い睡眠をとる

睡眠不足は疲労を蓄積させ、肩や首のこり、頭痛を悪化させる原因となります。毎日同じ時間に寝起きし、睡眠時間を確保するように心がけましょう。寝る前にカフェインを摂取したり、スマートフォンを長時間使用したりすることは避け、リラックスできる環境を作るのがおすすめです。

6.4.1 快眠のための工夫

- 寝る1時間前に入浴を済ませる

- 寝室を暗く静かにする

- 快適な温度と湿度を保つ

- アロマを焚く

6.5 目の疲れを軽減する

パソコンやスマートフォンの長時間使用は、眼精疲労を引き起こし、肩や首のこり、頭痛につながることがあります。作業中に定期的に休憩を取り、遠くの景色を見るなど、目の負担を軽減する工夫をしましょう。

6.5.1 目の疲れを軽減するための方法

- 1時間に1回程度、10分程度の休憩を取る

- 遠くの景色を眺める

- 温かいタオルで目を温める

- 目の疲れに効果のあるサプリメントを摂取する

これらの日常生活での予防法を実践することで、肩や首のこり、そして頭痛を効果的に予防し、快適な毎日を送ることに繋がります。ご自身の生活習慣を見直し、できることから始めてみましょう。

7. 医療機関への受診目安

肩や首のこり、頭痛はよくある症状ですが、放置することで深刻な病気が隠れている可能性もあるため、適切なタイミングで医療機関を受診することが重要です。セルフケアで改善しない場合や、症状が悪化する場合は、医療機関への受診を検討しましょう。

7.1 緊急性の高い症状

以下の症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診するか、救急車を要請してください。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 突然の激しい頭痛 | 今まで経験したことのないような激しい頭痛が急に起こった場合、くも膜下出血などの危険な病気が疑われます。 |

| 意識障害 | 意識がもうろうとしたり、呼びかけに反応しない場合は、脳に何らかの異常が起きている可能性があります。 |

| 手足のしびれや麻痺 | 手足にしびれや麻痺がある場合は、脳梗塞や脳出血などの可能性があります。 |

| ろれつが回らない | 急にろれつが回らなくなった場合は、脳卒中の前兆である可能性があります。 |

| 高熱を伴う頭痛 | 高熱が出て、同時に頭痛がする場合は、髄膜炎などの感染症が疑われます。 |

| けいれん | けいれんを起こす場合は、脳に異常が起きている可能性があります。 |

7.2 慢性的な肩こり頭痛で受診すべき場合

慢性的な肩こり頭痛の場合でも、以下の場合は医療機関への受診をおすすめします。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 市販薬が効かない | 市販の鎮痛薬を服用しても、頭痛が改善しない場合は、他の原因が考えられます。 |

| 痛みの頻度や強度が増している | 以前よりも頭痛の頻度が増えたり、痛みが強くなっている場合は、症状が悪化している可能性があります。 |

| 日常生活に支障が出ている | 頭痛のために仕事や家事、学業に集中できない場合は、生活の質を低下させないためにも、早めに受診しましょう。 |

| 吐き気や嘔吐を伴う | 頭痛とともに吐き気や嘔吐がある場合は、片頭痛や他の病気が隠れている可能性があります。 |

| 首を動かすと痛みが悪化する | 首を動かすと痛みが悪化する場合は、頸椎に問題がある可能性があります。 |

医療機関では、症状や生活習慣、既往歴などを詳しく聞き取り、必要に応じて画像検査(レントゲン、MRI、CTなど)や血液検査などを行い、原因を特定します。原因に応じて適切な治療法が提案されますので、自己判断せずに医師の指示に従うことが大切です。

8. まとめ

肩こり頭痛は、肩や首の筋肉の緊張、姿勢の問題、血行不良、ストレスなど、様々な原因が考えられます。放置すると慢性化したり、日常生活に支障をきたす場合もありますので、早めに対策することが大切です。この記事では、肩こり頭痛の原因別に具体的な対策法をご紹介しました。緊張型頭痛にはストレッチやマッサージ、入浴などが有効です。片頭痛の場合はトリプタン系薬剤の服用や安静、カフェイン摂取が有効な場合もあります。群発頭痛には酸素吸入やトリプタン系薬剤が用いられます。自分に合った対策法を見つけることが重要です。また、日頃から正しい姿勢を保つ、適度な運動をする、ストレスを溜めない、質の良い睡眠をとる、目の疲れを軽減するなどの予防策も有効です。症状が改善しない場合や、日常生活に支障が出る場合は、医療機関への受診も検討しましょう。