膝の痛みでお悩みではありませんか?このガイドでは、あなたの膝の痛みの原因を深く理解し、今日から実践できる効果的なセルフケア方法を詳しく解説します。年齢や生活習慣、運動によるものから、見過ごされがちな原因まで網羅。また、ご自身でできる痛みの種類を見分けるヒントや、専門家へ相談すべき危険なサインもお伝えします。この情報を通じて、膝の痛みから解放され、活動的な毎日を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。原因を知り、正しいケアを行うことで、痛みは改善に向かうことができます。

1. 膝の痛みで悩むあなたへ

立ち上がるたび、階段を上り下りするたび、そして歩くたびに感じる膝の痛みは、あなたの日常生活に大きな影を落としているかもしれません。好きなスポーツや趣味を諦めたり、外出が億劫になったり、夜中に痛みで目が覚めたりすることもあるでしょう。このような悩みは、決してあなた一人だけのものではありません。

年齢や性別、日頃の活動レベルに関わらず、多くの方が膝の痛みに悩んでいます。しかし、その痛みの原因は多岐にわたり、対処法も様々です。漠然とした不安を抱えながら日々を過ごすのではなく、まずはご自身の膝の痛みの原因を正しく理解し、適切なセルフケアを実践することが大切です。

このガイドでは、膝の痛みの主な原因から、ご自宅でできる効果的なセルフケア、そして専門家へ相談するべきタイミングまで、膝の痛みに悩むあなたが快適な生活を取り戻すための具体的な情報を網羅的に提供いたします。ぜひ、ご自身のペースで読み進め、膝の健康を取り戻す一歩を踏み出してください。

| 膝の痛みが制限する主な活動の例 | 日常生活への影響 |

|---|---|

| 階段の昇り降り | 移動が不便になり、外出が億劫になります |

| 長時間の立ち仕事や歩行 | 仕事や家事に集中できず、疲労が蓄積します |

| 趣味のスポーツや散歩 | 好きな活動ができなくなり、気分転換の機会が失われます |

| 座ったり立ったりする動作 | 食事や着替えなど、基本的な動作にも苦痛を感じます |

膝の痛みは、適切な知識とケアで改善へと導くことができます。このガイドが、あなたの膝の痛みと向き合い、より良い未来を築くための一助となれば幸いです。

2. 膝の痛みの主な原因を知る

膝の痛みは、年齢や日々の生活習慣、スポーツ活動、あるいは特定の病気など、様々な要因によって引き起こされます。ご自身の膝の痛みがどこから来ているのかを知ることは、適切なセルフケアを行う上で非常に重要です。ここでは、膝の痛みの主な原因について詳しく見ていきましょう。

2.1 年齢や生活習慣が関係する膝の痛み

年齢を重ねることや、日々の生活習慣が膝に負担をかけ、痛みを引き起こすことがあります。特に、以下の原因は多くの人に共通して見られます。

2.1.1 変形性膝関節症

変形性膝関節症は、加齢とともに膝の関節にある軟骨がすり減り、骨同士が直接ぶつかることで炎症や痛みが生じる状態です。初期には、立ち上がりや歩き始めにだけ痛みを感じることが多いですが、進行すると安静時にも痛みが出たり、膝が完全に伸びなくなったり、曲がらなくなったりすることもあります。肥満やO脚・X脚といった骨格の歪みも、膝への負担を増やし、発症や進行を早める要因となります。

2.1.2 半月板損傷(変性)

半月板は、膝関節のクッションのような役割を果たす軟骨組織です。加齢によって半月板の弾力性が失われ、軽微な負荷でも損傷しやすくなることがあります。スポーツでの激しい動きだけでなく、日常生活でのちょっとしたひねり動作でも痛みが生じることがあります。膝の曲げ伸ばしで引っかかりを感じたり、急に膝が動かせなくなる「ロッキング」という状態になることもあります。

2.1.3 肥満

体重が増えることは、膝関節に大きな負担をかけます。歩行時には体重の約3倍、階段の昇降時には約7倍もの負荷が膝にかかると言われています。体重が増えるほど膝への負担は増大し、軟骨の摩耗を早めたり、炎症を引き起こしたりする原因となります。

2.1.4 姿勢の悪さや身体の使い方の癖

長時間の悪い姿勢(猫背、反り腰など)や、歩き方、立ち方などの身体の使い方の癖も、膝に不均衡な負担をかける原因となります。特定の筋肉ばかりを使うことで、膝関節のバランスが崩れ、炎症や痛みに繋がることがあります。

2.1.5 冷え

膝周りが冷えることで、血行が悪くなり、筋肉がこわばりやすくなります。血行不良は痛みの原因物質が滞留しやすくなるため、痛みを強く感じたり、関節の動きが悪くなったりすることがあります。

2.2 スポーツや運動による膝の痛み

スポーツや運動は健康に良いものですが、過度な負荷や不適切なフォームは膝に大きな負担をかけ、痛みの原因となることがあります。特に以下のような痛みがよく見られます。

2.2.1 半月板損傷(外傷性)

スポーツ中に急な方向転換、ジャンプの着地、接触プレーなどで膝を強くひねったり、衝撃を受けたりすることで半月板が損傷することがあります。変性による損傷と異なり、比較的若い世代でも起こりやすいのが特徴です。痛みだけでなく、膝の引っかかりやロッキングを伴うこともあります。

2.2.2 靭帯損傷

膝関節は複数の靭帯(前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯)によって安定しています。スポーツ中の転倒や衝突、急激な方向転換などによってこれらの靭帯が伸びたり、断裂したりすることがあります。強い痛みや腫れ、膝の不安定感(ぐらつき)が主な症状です。

2.2.3 腱の炎症(オーバーユース症候群)

特定のスポーツで膝を繰り返し使うことで、膝周辺の腱に炎症が起きることがあります。これらはまとめてオーバーユース症候群と呼ばれます。

| 痛みの種類 | 主な原因となる動作やスポーツ | 痛む場所の目安 |

|---|---|---|

| ランナー膝(腸脛靭帯炎) | 長距離走、自転車、登山など | 膝の外側 |

| ジャンパー膝(膝蓋腱炎) | ジャンプ動作が多いスポーツ(バスケットボール、バレーボールなど) | 膝のお皿の下 |

| 鵞足炎 | ランニング、水泳の平泳ぎなど | 膝の内側、すねの上部 |

| タナ障害(滑膜ヒダ障害) | 膝の屈伸運動が多いスポーツ | 膝のお皿の内側 |

2.2.4 成長期の膝の痛み

特に成長期のお子さんがスポーツをすることで膝に痛みが出ることがあります。

- オスグッド・シュラッター病

成長期に活発なスポーツをするお子さんに多く見られます。太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)が膝のお皿の下にある脛骨粗面という部分を引っ張り、炎症を起こして痛みや腫れ、出っ張りが生じます。特にジャンプやダッシュ、ボールを蹴る動作で痛みが強くなります。

2.3 その他の膝の痛み

上記以外にも、膝の痛みは様々な原因で発生することがあります。これらは専門的な対処が必要な場合も多いため、注意が必要です。

2.3.1 関節リウマチ

関節リウマチは、自己免疫の異常により、全身の関節に炎症が起こる病気です。膝だけでなく、手足の指の関節など、複数の関節が左右対称に腫れて痛むことが特徴です。朝のこわばりもよく見られます。

2.3.2 痛風・偽痛風

痛風は、体内で尿酸が結晶化し、関節に沈着することで激しい炎症と痛みを引き起こします。足の親指の付け根に多いですが、膝関節にも発症することがあります。偽痛風は、ピロリン酸カルシウムという物質が結晶化して関節に沈着することで、痛風に似た症状を引き起こします。

2.3.3 細菌性関節炎

細菌が関節に入り込み、感染を起こして炎症を引き起こす病気です。急激な強い痛み、発熱、膝の腫れや熱感が特徴です。早期の対処が非常に重要となります。

2.3.4 ベーカー嚢腫(膝窩嚢腫)

膝の裏側(膝窩)に液体が溜まってできる嚢腫(袋状の腫れ物)です。膝の関節に炎症などがある場合に、関節液が増えて膝の裏に流れ込むことで発生します。痛みがないこともありますが、大きくなると膝の曲げ伸ばしで違和感や痛みを感じたり、圧迫感があったりします。

2.3.5 足首や股関節など他の部位からの影響

膝の痛みは、必ずしも膝そのものに原因があるとは限りません。足首や股関節の機能不全、または背骨の歪みなどが原因で、膝に不自然な負担がかかり、痛みが生じることもあります。身体全体のバランスを見て原因を探ることが大切です。

3. 膝の痛みの症状と自己診断の注意点

膝の痛みは、その種類や症状によって原因が異なり、適切な対処法も変わってきます。ここでは、ご自身の膝の痛みがどのようなタイプなのかを見極めるヒントと、特に注意が必要な危険なサインについて詳しく解説します。自己診断はあくまで目安であり、不安な場合は専門家へ相談することが大切です。

3.1 膝の痛みの種類と見分け方

膝の痛みは、その性質や発生状況によって大きく分類できます。ご自身の痛みがどのタイプに当てはまるかを知ることで、原因を推測しやすくなります。

3.1.1 痛みの性質による分類

痛みの感じ方は人それぞれですが、いくつかのパターンに分けることができます。

- ズキズキとした鋭い痛み:炎症が強い場合や、急性の損傷で感じやすい痛みです。特定の動作で強く出ることがあります。

- ジンジンとした鈍い痛み:慢性的な炎症や、関節の変形が進行している場合に感じやすい痛みです。安静時にも感じることがあります。

- ピリピリとしたしびれを伴う痛み:神経が圧迫されている可能性があり、膝だけでなく、すねや足の指にまで広がることもあります。

- 重だるい痛み:血行不良や筋肉の疲労、関節の腫れなどによって感じることがあります。

3.1.2 痛みの発生状況による分類

どのような時に痛みを感じるかによって、原因を絞り込むことができます。

- 動き始めの痛み:立ち上がりや歩き始めなど、動作の開始時に痛みを感じ、しばらく動くと和らぐ場合は、関節の変形や軟骨の摩耗が関係している可能性があります。

- 運動中の痛み:スポーツや特定の動作中に痛みが出る場合は、筋肉や靭帯の損傷、半月板のトラブルなどが考えられます。

- 運動後の痛み:運動後しばらくしてから痛みが出る場合は、オーバーユースによる炎症や、筋肉の疲労が原因であることが多いです。

- 安静時の痛み:じっとしている時や夜間に痛みを感じる場合は、炎症が強く進行している可能性や、重篤な疾患が隠れていることもあります。

- 階段の昇り降りの痛み:膝への負担が大きくなる動作であり、膝蓋骨(膝のお皿)周辺のトラブルや、関節の変形が関係していることがあります。特に下りで痛みが強い場合は、膝蓋骨の問題が疑われます。

3.1.3 痛みの部位による分類

膝のどの部分が痛むかによって、原因となる組織を特定しやすくなります。自己診断の際は、痛む場所を指で示せるかどうかを意識してみてください。

| 痛む部位 | 考えられる原因(例) |

|---|---|

| 膝の内側 | 変形性膝関節症(初期)、内側側副靭帯損傷、鵞足炎など |

| 膝の外側 | 腸脛靭帯炎(ランナー膝)、外側側副靭帯損傷、半月板損傷など |

| 膝のお皿の周り・下 | 膝蓋腱炎(ジャンパー膝)、膝蓋大腿関節症、オスグッド・シュラッター病(成長期)など |

| 膝の裏側 | ベーカー嚢腫、ハムストリングスの問題、半月板損傷(後方)など |

| 膝全体 | 関節炎、関節の腫れ、広範囲の炎症など |

3.2 危険な膝の痛みを見極めるサイン

自己ケアで様子を見ても良い痛みと、すぐに専門家へ相談すべき危険な痛みがあります。以下のような症状が見られる場合は、迷わず専門家へ相談するようにしてください。

- 激しい痛みで歩けない、体重をかけられない:転倒や事故などによる急性の損傷が考えられます。

- 膝が腫れて熱を持っている:強い炎症や感染症の可能性があります。

- 膝の変形が目立つ、左右差がある:関節の構造に大きな問題が生じている可能性があります。

- 膝がロックして動かせない、カクッと力が抜ける(ロッキング、膝崩れ):半月板損傷や関節内の遊離体(関節ねずみ)などが考えられます。

- 膝の痛みに発熱を伴う:感染症やリウマチなどの全身疾患の可能性があります。

- 痛みが徐々に悪化している、または改善の兆しがない:自己ケアでは対応しきれない問題が隠れている可能性があります。

- 膝の痛みに加えて、足にしびれや麻痺がある:神経の圧迫や損傷が疑われます。

- 外傷後に急激に痛みが出た:骨折や靭帯損傷など、重篤な損傷の可能性があります。

これらのサインは、放置すると症状が悪化したり、回復に時間がかかったりする可能性があるため、早期の専門家による診断と適切な対処が非常に重要です。自己判断で無理なケアを続けることは避け、専門家の意見を聞くようにしましょう。

4. 膝の痛みに効果的なセルフケア実践ガイド

膝の痛みは、日々の生活の質を大きく左右するものです。しかし、適切なセルフケアを行うことで、痛みを和らげ、快適な毎日を取り戻すことが期待できます。ここでは、ご自身でできる効果的なセルフケアの方法を詳しくご紹介いたします。

4.1 痛みを和らげる応急処置と日常生活での工夫

膝に急な痛みや腫れが生じた場合、まずは適切な応急処置を行うことが大切です。また、日々の生活習慣を見直すことも、痛みの軽減につながります。

4.1.1 応急処置の基本

急性の痛みや炎症がある場合は、以下の基本的な応急処置を実践してみてください。これは炎症を抑え、痛みを和らげることを目的としています。

| 項目 | 具体的な内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 安静(Rest) | 痛む部位を動かさず、できるだけ安静に保ちます。無理な動作は痛みを悪化させる可能性があります。 | 痛みの悪化を防ぎ、回復を促します。 |

| 冷却(Ice) | 氷嚢や冷湿布などを使い、痛む部位を15分から20分程度冷やします。直接肌に当てず、タオルなどで包んでください。 | 炎症を抑え、痛みを和らげます。 |

| 圧迫(Compression) | 弾性包帯などで、痛む部位を適度な強さで圧迫します。血行を妨げないよう注意してください。 | 腫れを抑え、内出血の広がりを防ぎます。 |

| 挙上(Elevation) | 痛む部位を心臓より高い位置に保ちます。座っている時や寝ている時に、クッションなどを利用してください。 | 血流を促し、腫れやむくみを軽減します。 |

これらの応急処置は、あくまで一時的な対応です。痛みが引かない場合や悪化する場合は、無理をせず専門家にご相談ください。

4.1.2 日常生活での工夫

膝への負担を減らすための日常生活での工夫は、痛みの再発防止や症状の悪化を防ぐために非常に重要です。

- 体重管理:体重が増えると膝への負担も大きくなります。適正体重を維持することは、膝の健康を守る上で基本となります。

- 正しい姿勢と歩き方:猫背やO脚、X脚などの姿勢は膝に偏った負担をかけがちです。背筋を伸ばし、足裏全体で着地するような意識で歩くことを心がけてください。

- 膝に負担をかけない動作:急な立ち上がりやしゃがみ込み、階段の上り下りなど、膝に負担がかかる動作は避けるか、ゆっくりと慎重に行いましょう。手すりを使う、片膝をついてしゃがむなどの工夫も有効です。

- 適切な靴選び:クッション性があり、足にフィットする靴を選びましょう。ヒールの高い靴や底の薄い靴は、膝への衝撃を吸収しきれず、負担を増大させることがあります。

- 膝を冷やさない:特に慢性的な痛みがある場合は、膝を温めることで血行が促進され、痛みが和らぐことがあります。サポーターやレッグウォーマーなどを活用し、冷えから膝を守りましょう。

- サポーターの活用:膝の安定性を高めたり、保温効果を得たりするためにサポーターを使用することも有効です。ただし、サポーターに頼りすぎず、ご自身の筋肉を鍛えることも忘れずに行いましょう。

4.2 膝の痛みを改善するストレッチと筋力トレーニング

膝の痛みを根本的に改善するためには、膝関節の柔軟性を高め、周囲の筋肉を強化することが不可欠です。ここでは、ご自宅でできる簡単なストレッチと筋力トレーニングをご紹介します。無理のない範囲で、継続して行うことが大切です。

4.2.1 膝の柔軟性を高めるストレッチ

膝周りの筋肉が硬くなると、関節の動きが悪くなり、痛みにつながることがあります。以下のストレッチで、筋肉の柔軟性を高め、膝の可動域を広げましょう。

| ストレッチ名 | 目的の筋肉 | 方法(概要) | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ハムストリングスストレッチ | 太ももの裏側 | 床に座り、片足を伸ばし、もう片方の足を曲げて足の裏を伸ばした足の太ももにつけます。伸ばした足のつま先を掴むように、ゆっくりと前屈します。 | 膝を無理に伸ばしすぎず、太ももの裏に心地よい伸びを感じる程度に留めます。腰が丸まらないように意識します。 |

| 大腿四頭筋ストレッチ | 太ももの前側 | 横向きに寝て、片方の手で上の足の足首を掴み、かかとをお尻に引き寄せます。太ももの前側に伸びを感じるまで行います。 | 腰が反りすぎないように注意し、膝に痛みを感じたらすぐに中止します。 |

| ふくらはぎストレッチ | ふくらはぎ | 壁に手をつき、片足を後ろに大きく引きます。後ろ足のかかとを床につけたまま、前足の膝を曲げて壁に体を近づけます。 | かかとが浮かないように意識し、ふくらはぎに伸びを感じる程度に留めます。 |

| お尻の筋肉のストレッチ | お尻の側面 | 仰向けに寝て、片方の膝を立てます。もう片方の足を立てた膝の上に乗せ、両手で立てた膝を胸に引き寄せます。 | お尻の側面に伸びを感じるように行い、無理な力で引き寄せないようにします。 |

各ストレッチは、20秒から30秒かけてゆっくりと行い、呼吸を止めないようにしましょう。痛みを感じる場合は無理をせず中止してください。

4.2.2 膝を支える筋力を強化するトレーニング

膝関節を安定させ、衝撃を吸収するためには、膝周りの筋肉を強化することが非常に重要です。特に、太ももの前側(大腿四頭筋)、裏側(ハムストリングス)、お尻の筋肉は、膝の動きに大きく関わります。

| トレーニング名 | 目的の筋肉 | 方法(概要) | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ハーフスクワット | 大腿四頭筋、ハムストリングス、お尻 | 足を肩幅に開き、つま先をやや外側に向けます。椅子に座るようにゆっくりと腰を下ろし、膝が90度くらいになるまで曲げます。ゆっくりと元の位置に戻ります。 | 膝がつま先より前に出ないように注意し、背筋を伸ばして行います。膝に痛みがある場合は、無理に深く曲げず、浅い範囲で行います。 |

| レッグエクステンション(自重) | 大腿四頭筋 | 椅子に座り、片方の膝をゆっくりと伸ばしてつま先を天井に向けます。太ももの前側の筋肉を意識しながら、ゆっくりと下ろします。 | 膝に負担がかかりすぎないよう、ゆっくりとした動作で行います。 |

| ヒップリフト | お尻、ハムストリングス | 仰向けに寝て膝を立て、足の裏を床につけます。お尻を持ち上げて、肩から膝までが一直線になるようにします。ゆっくりと元の位置に戻します。 | 腰を反りすぎないように注意し、お尻の筋肉を意識して行います。 |

| カーフレイズ | ふくらはぎ | 壁などに手をついて立ち、かかとをゆっくりと持ち上げてつま先立ちになります。ゆっくりと元の位置に戻します。 | バランスを崩さないように、ゆっくりと丁寧に行います。 |

各トレーニングは、10回から15回を1セットとし、無理のない範囲で2セットから3セット行いましょう。痛みを感じる場合はすぐに中止し、決して無理はしないでください。正しいフォームで行うことが最も重要です。

4.3 食事と栄養で膝の健康をサポート

膝の健康は、日々の食事と密接に関わっています。バランスの取れた栄養摂取は、膝の組織を強く保ち、炎症を抑える助けとなります。特定の食品が痛みを完全に治すわけではありませんが、体の中から膝をサポートすることは可能です。

- 抗炎症作用のある食品: 炎症は膝の痛みの主な原因の一つです。オメガ3脂肪酸を豊富に含む食品(サバ、イワシなどの青魚、亜麻仁油など)や、ポリフェノール(ベリー類、緑黄色野菜、緑茶など)は、体内の炎症を抑える働きが期待できます。これらの食品を積極的に取り入れることをおすすめします。

- 軟骨成分の材料となる食品: 膝の軟骨を構成する成分であるコラーゲンやヒアルロン酸、コンドロイチンなどは、食品からも摂取することができます。コラーゲンは鶏肉の皮や手羽先、魚の皮などに、コンドロイチンはフカヒレやウナギ、納豆などのネバネバした食品に含まれています。これらの栄養素は、軟骨の健康を維持するための「材料」として体内で活用されると考えられています。

- 骨の健康を保つ食品: 骨は膝を支える重要な土台です。カルシウム(牛乳、チーズ、小魚、小松菜など)と、その吸収を助けるビタミンD(きのこ類、鮭など)をバランス良く摂取し、丈夫な骨を維持しましょう。

- 体重管理に役立つ食品: 膝への負担を減らすためには、適正体重の維持が不可欠です。食物繊維が豊富な野菜や果物、全粒穀物などは満腹感を与えやすく、健康的な体重管理に役立ちます。また、高タンパク質の食品は筋肉の維持に繋がり、基礎代謝の向上にも寄与します。

特定の栄養素に偏るのではなく、主食、主菜、副菜が揃ったバランスの良い食事を心がけることが、膝だけでなく全身の健康維持につながります。

5. 専門医に相談するタイミングと受診の目安

膝の痛みが続く場合や、セルフケアだけでは改善が見られない場合、また特定の症状が現れた場合には、専門家のアドバイスを求めることが大切です。ご自身の膝の状態を正しく把握し、適切な対処法を見つけるためにも、専門的な知識と経験を持つ機関に相談するタイミングを見極めましょう。

5.1 こんな症状が出たらすぐに受診を

膝の痛みの中には、放置すると悪化したり、回復に時間がかかったりするケースも少なくありません。特に以下のような症状が現れた場合は、速やかに専門家のアドバイスを求めることを強くおすすめします。自己判断で様子を見るよりも、早期に専門機関を訪れることで、適切な診断と対処が可能となり、より早い回復に繋がる場合があります。

| 症状の種類 | 具体的な状況や特徴 | 専門家への相談を検討すべき理由 |

|---|---|---|

| 激しい痛み | 安静にしていても痛みが引かない、夜間も眠れないほどの痛みがある場合。 | 骨折や重度の炎症、あるいは他の深刻な損傷が隠れている可能性があります。 |

| 強い腫れや熱感 | 膝全体が腫れ上がり、触ると熱を持っている、または赤みを帯びている場合。 | 関節内の炎症や感染症の疑いがあり、早期の処置が必要です。 |

| 膝の変形やグラつき | 膝の形が明らかに変わった、歩行時に膝が不安定で力が抜ける感覚がある場合。 | 靭帯損傷や半月板損傷など、関節の構造的な問題が考えられます。 |

| しびれや感覚異常 | 膝から下の足にしびれがある、または感覚が鈍いと感じる場合。 | 神経が圧迫されている可能性があり、注意が必要です。 |

| 発熱を伴う痛み | 膝の痛みとともに体温が高い、倦怠感がある場合。 | 関節炎や感染症など、全身性の疾患の可能性があります。 |

| 外傷後の痛み | 転倒や衝突など、明らかな怪我の後に痛みが続き、改善しない場合。 | 骨折や靭帯損傷など、重大な損傷が隠れている可能性があります。 |

| セルフケアで改善しない | 適切なセルフケアを続けても痛みが改善しない、または徐々に悪化している場合。 | 自己判断では難しい原因が潜んでいる可能性があり、専門的な診断が必要です。 |

5.2 膝の痛みを診てもらう診療科

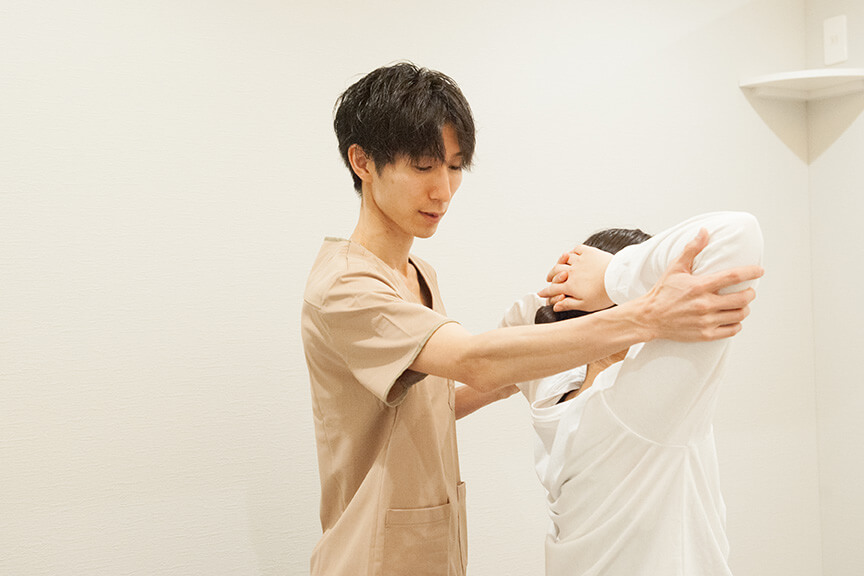

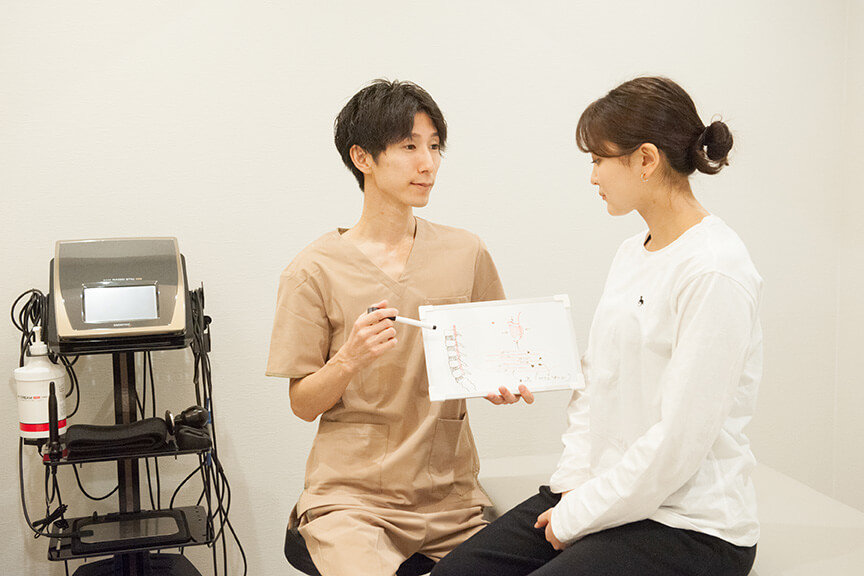

膝の痛みで専門家のアドバイスを求める際、どの専門機関に相談すれば良いか迷われるかもしれません。体の構造や動き、特に骨や関節、筋肉の不調を専門的に診る機関が適切です。

ご自身の症状が急性の強い痛みや外傷によるもの、あるいは発熱を伴う場合は、特に専門的な診断と処置が必要となります。このような症状の際には、体の状態を詳しく検査し、適切な診断と処置を行うことができる専門機関を訪れることが大切です。

また、慢性的な痛みで、セルフケアだけでは改善が見られない場合も、専門的な視点から原因を探り、一人ひとりに合った対処法やケアプランを提案してくれる専門家に相談することをおすすめします。膝の痛みの原因は多岐にわたるため、ご自身の症状に合わせた専門的なアドバイスを受けることで、より効果的な改善に繋がるでしょう。

6. まとめ

膝の痛みは、年齢や生活習慣、運動習慣など、さまざまな要因が複雑に絡み合って生じます。日々の生活の中で適切なセルフケアを取り入れることで、痛みの緩和や予防に繋がることが期待できます。しかし、痛みの種類や症状によっては、自己判断が難しい場合や、より専門的な治療が必要となるケースもございます。痛みが続く、悪化する、特定の動作で激痛が走るなど、危険なサインが見られた際は、無理をせず専門医にご相談ください。早期の適切な対応が、膝の健康を守る上で何よりも大切です。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。