慢性的な肩こりや首こりの辛さに、もう悩まされたくないと感じていませんか?この記事では、あなたの肩や首が凝り固まる主な原因を、姿勢、血行不良、ストレスなど多角的に徹底解明します。さらに、今日からご自宅で実践できる効果的なストレッチやマッサージ、生活習慣の見直しといったセルフケア方法を具体的にご紹介。原因を正しく理解し、適切なケアを継続することで、長年の肩こりや首こりから解放され、スッキリとした快適な毎日を取り戻せるでしょう。

1. 肩こりや首こり その辛さから解放されたいあなたへ

毎日のように感じる肩こりや首こりの重苦しい痛み、だるさ、そして不快感に悩まされていませんか。朝起きるとすでに首が固まっていて、仕事中に集中力が続かない、夕方には頭痛までしてくる、といった経験は、多くの方が共感できるのではないでしょうか。

慢性的な肩こりや首こりは、単なる体の不調にとどまらず、日常生活の質を大きく低下させてしまいます。好きなことに打ち込む時間が減ったり、気分が沈みがちになったり、時にはめまいや吐き気といった深刻な症状を引き起こすこともあります。

しかし、その辛さは決して諦める必要はありません。肩こりや首こりの原因は一つではなく、私たちの生活習慣や体の使い方に深く根ざしていることがほとんどです。原因を正しく理解し、ご自身でできる適切なセルフケアを取り入れることで、長年の悩みを根本から改善し、スッキリとした毎日を取り戻すことが可能になります。

この記事では、肩こりや首こりがなぜ起こるのか、その主な原因を徹底的に解説いたします。そして、今日からすぐに実践できる効果的なセルフケアの方法を具体的にご紹介します。もう我慢する日々は終わりにして、軽やかな体と心で毎日を過ごしませんか。ぜひ、この記事を参考に、ご自身の体と向き合い、健やかな未来への第一歩を踏み出してください。

2. 肩こり 首こりの主な原因を徹底解明

2.1 日常に潜む姿勢の問題と筋肉の緊張

私たちの日常には、気づかないうちに首や肩に負担をかけ、こりへとつながる要因が潜んでいます。特に、姿勢の問題は、筋肉に持続的な緊張を強いる大きな原因となります。

2.1.1 長時間同じ姿勢 デスクワークやスマホ操作の影響

現代社会において、パソコンを使ったデスクワークやスマートフォンの操作は欠かせないものとなっています。しかし、これらの活動中に長時間同じ姿勢を続けることは、首や肩の筋肉にとって大きな負担です。

人間の頭は、およそ5~6kgもの重さがあると言われています。この重い頭を首の筋肉が常に支えているため、少し前傾するだけでも、首や肩にかかる負担は劇的に増加します。

| 姿勢の種類 | 主な影響 |

|---|---|

| デスクワーク時の前傾姿勢 | パソコン画面を覗き込むような姿勢は、首が前に突き出て、肩が内側に入る「巻き肩」の状態を引き起こしやすくなります。これにより、首の後ろから肩、背中にかけて広がる僧帽筋や、首の横にある肩甲挙筋などが常に緊張し、血行不良を招きます。 |

| スマートフォン操作時のうつむき姿勢 | スマートフォンを長時間見続けることで、頭が下がり、首のカーブが失われる「ストレートネック」の状態になりがちです。この姿勢は、首や肩の筋肉に過度な負担をかけ、こりや痛みの原因となります。 |

これらの姿勢は、特定の筋肉に持続的な負荷をかけ、筋肉の柔軟性を失わせ、硬くしてしまうのです。

2.1.2 ストレートネックや猫背が引き起こす負担

現代人に多く見られる「ストレートネック」や「猫背」も、肩こりや首こりの深刻な原因となります。

| 姿勢の特徴 | 首・肩への影響 |

|---|---|

| ストレートネック | 本来S字カーブを描いているはずの首の骨(頚椎)が、まっすぐになってしまう状態です。この生理的な湾曲が失われると、頭の重さを分散するクッション機能が低下し、首や肩の筋肉に直接的な衝撃や負担が集中します。これにより、首の筋肉が常に緊張し、こりや痛みが生じやすくなります。 |

| 猫背 | 背中が丸まり、肩が前に出てしまう姿勢です。猫背になると、頭が体より前に突き出るため、首や肩は常に頭を支えようと過剰に緊張します。また、肩甲骨の動きが制限され、肩周りの血行が悪くなるだけでなく、呼吸が浅くなることで自律神経の乱れにもつながることがあります。 |

これらの不良姿勢は、姿勢を維持するためのインナーマッスルが弱まり、アウターマッスルばかりが酷使されることで、筋肉のアンバランスを引き起こし、慢性的なこりへと発展していきます。

2.2 血行不良が招く肩こり 首こりの悪循環

筋肉の緊張と並んで、肩こりや首こりの大きな原因となるのが血行不良です。血流が滞ると、筋肉はさらに硬くなり、悪循環に陥ってしまいます。

2.2.1 運動不足や冷えによる血流の停滞

現代の生活は、意識しないと運動不足になりがちです。体を動かす機会が少ないと、筋肉を動かすことによるポンプ作用が十分に働かず、血液の流れが悪くなります。

また、冷えも血流を停滞させる大きな要因です。体が冷えると、体温を維持しようと血管が収縮し、血液の流れが滞りやすくなります。特に、首や肩周りが冷えると、その部位の筋肉への血流が悪化し、こりが生じやすくなります。

長時間のデスクワークやエアコンの効いた室内での作業は、知らず知らずのうちに体を冷やし、血行不良を招くことがあるため注意が必要です。

2.2.2 筋肉の酸素不足と疲労物質の蓄積

血流が滞ると、筋肉に十分な酸素や栄養素が届かなくなります。筋肉は活動するために酸素を必要としますが、その供給が不足すると、筋肉は酸欠状態に陥ります。

同時に、筋肉の活動によって生じる疲労物質(乳酸など)や老廃物が排出されにくくなり、筋肉内に蓄積されていきます。これらの物質は、筋肉の柔軟性を奪い、硬くするだけでなく、周囲の神経を刺激して痛みや不快感を引き起こします。

血行不良は、筋肉の酸素不足と疲労物質の蓄積という二重の悪影響をもたらし、肩こりや首こりの慢性化を招くのです。

2.3 ストレスと自律神経の乱れが引き起こす影響

肩こりや首こりは、身体的な原因だけでなく、心の状態とも深く関連しています。特に、ストレスや自律神経の乱れは、筋肉の緊張を強め、こりを悪化させる要因となります。

2.3.1 精神的ストレスが筋肉を硬くするメカニズム

私たちはストレスを感じると、無意識のうちに体に力が入ったり、肩をすくめたりすることがあります。これは、ストレスに対抗しようとする身体の自然な反応であり、交感神経が優位になることで筋肉が緊張状態になるためです。

精神的なストレスが続くと、この筋肉の緊張状態が慢性化し、首や肩の筋肉が常に硬くなってしまいます。また、緊張によって血管が収縮し、血行不良を招くこともあります。さらに、ストレスによる無意識の歯ぎしりや食いしばりも、首や肩、顎周りの筋肉に負担をかけ、こりの原因となることがあります。

2.3.2 睡眠不足や不規則な生活習慣

睡眠は、日中の疲労を回復し、心身をリラックスさせるために非常に重要です。しかし、睡眠不足や夜更かし、不規則な生活習慣は、自律神経のバランスを大きく乱してしまいます。

自律神経は、交感神経と副交感神経のバランスによって、私たちの体の機能を調整しています。睡眠不足が続くと、体を活動させる交感神経が優位になりがちで、リラックス状態を促す副交感神経の働きが低下します。これにより、筋肉が十分に休まらず、緊張が解けないままになってしまい、肩こりや首こりが悪化する原因となります。

また、質の良い睡眠が取れないと、筋肉の修復や疲労回復に必要な成長ホルモンの分泌も滞り、こりの回復を妨げてしまうのです。

2.4 見落としがちなその他の原因

ここまでご紹介した主な原因以外にも、日常生活の中に肩こりや首こりを引き起こす、見落とされがちな要因が存在します。

2.4.1 目の疲れや合わない寝具

パソコンやスマートフォンの長時間使用は、目の疲れ、いわゆる「眼精疲労」を引き起こします。目の周りの筋肉と首や肩の筋肉は密接に連動しており、目が疲れると無意識に首や肩に力が入ったり、顔を前に突き出すような姿勢になったりすることで、首や肩の筋肉に負担がかかります。

また、毎日の睡眠を支える「寝具」も非常に重要です。特に枕の高さや硬さが合っていないと、寝ている間に首が不自然な角度に保たれ、首や肩の筋肉に余計な負担がかかってしまいます。マットレスの硬さも同様で、体圧分散がうまくいかないと、特定の部位に負荷が集中し、こりの原因となることがあります。

一日の約3分の1を占める睡眠時間中に、適切な姿勢が保たれていないと、日中のこりをさらに悪化させてしまうことになりかねません。

2.4.2 まれなケース 疾患が隠れている可能性

ほとんどの肩こりや首こりは、日常生活習慣や姿勢の改善で対応できるものですが、まれに、体の奥に別の疾患が隠れていることもあります。

例えば、長期間続く激しい痛みやしびれ、腕や手の脱力感、めまい、吐き気、発熱などの症状が伴う場合は、単なるこりとは異なる原因が考えられます。これらの症状が改善しない場合や、日常生活に支障をきたすほどの場合は、自己判断せずに専門家へ相談することをおすすめします。

専門家による適切な診断とアドバイスを受けることで、より早く、的確な対処法を見つけることができるでしょう。

3. 今日からできる 肩こり 首こり解消のセルフケア

肩こりや首こりの辛さから解放されるためには、日々の生活にセルフケアを取り入れることが大切です。特別な道具がなくても、今日から始められる簡単な方法で、凝り固まった筋肉をほぐし、血行を促進していきましょう。継続することで、つらい症状の根本的な改善につながります。

3.1 効果的なストレッチで筋肉をほぐす

長時間同じ姿勢でいると、筋肉は硬く縮こまってしまいます。ストレッチで筋肉の柔軟性を取り戻し、血流を改善していきましょう。呼吸を意識しながら、ゆっくりと無理のない範囲で行うことがポイントです。

3.1.1 首周りの筋肉をゆっくり伸ばすストレッチ

首の筋肉はデリケートなため、急な動きは避け、ゆっくりと丁寧に行いましょう。

- 首の側面を伸ばすストレッチ

背筋を伸ばして座り、右手を頭の左側に添えます。息を吐きながら、右にゆっくりと頭を傾け、首の左側が伸びているのを感じましょう。左肩が上がらないように注意してください。20秒ほどキープしたら、反対側も同様に行います。 - 首の後ろを伸ばすストレッチ

両手を頭の後ろで組み、息を吐きながら、ゆっくりと顎を引くように頭を前に倒します。首の後ろから肩にかけての筋肉が伸びるのを感じましょう。無理に力を入れず、頭の重みを利用するイメージです。20秒ほどキープします。 - 斜め後ろを伸ばすストレッチ

背筋を伸ばして座り、右手を後頭部の左斜め後ろに添えます。息を吐きながら、右斜め下を見るように頭をゆっくりと倒します。首の左斜め後ろが伸びているのを感じましょう。20秒ほどキープしたら、反対側も同様に行います。

3.1.2 肩甲骨を意識したダイナミックストレッチ

肩甲骨周りの筋肉は、肩こりや首こりに深く関係しています。肩甲骨を大きく動かすことで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげましょう。

- 肩回し

両手を肩に置き、肘で大きな円を描くように、ゆっくりと前回し、後ろ回しをそれぞれ10回ずつ行います。肩甲骨がしっかりと動いていることを意識しましょう。 - 肩甲骨寄せ

両腕を体の横に下ろし、手のひらを前に向けます。息を吸いながら、肩甲骨を背骨に寄せるように意識して、胸を張ります。このとき、肩が上がらないように注意しましょう。5秒ほどキープしたら、息を吐きながらリラックスします。これを5回繰り返します。 - バンザイストレッチ

両手を頭の上で組み、手のひらを天井に向けます。息を吸いながら、腕を上にぐっと伸ばし、肩甲骨を上方向に引き上げるように意識します。背中が伸びるのを感じましょう。5秒ほどキープしたら、息を吐きながらリラックスします。これを5回繰り返します。

3.1.3 胸を開いて姿勢を整えるストレッチ

猫背の姿勢は、肩こりや首こりの大きな原因の一つです。胸を開くストレッチで、姿勢を整え、呼吸を深くしていきましょう。

- 壁を使った胸のストレッチ

壁の横に立ち、片方の腕を肩の高さで壁につけます。手のひらを壁に押し付けるようにしながら、体をゆっくりと壁から離れる方向にひねります。胸の筋肉が伸びるのを感じましょう。20秒ほどキープしたら、反対側も同様に行います。 - 両手を組んで背伸び

両手を背中で組み、手のひらを上に向けて腕を伸ばします。そのまま息を吸いながら、ゆっくりと腕を上に持ち上げ、胸を開きます。肩甲骨を寄せるように意識しましょう。5秒ほどキープしたら、息を吐きながらリラックスします。これを5回繰り返します。

3.2 簡単マッサージとツボ押しで血行促進

凝り固まった筋肉には、直接マッサージやツボ押しでアプローチするのも効果的です。指の腹を使って、気持ち良いと感じる程度の力加減で行いましょう。

3.2.1 首や肩のコリを和らげるセルフマッサージ

- 首筋のマッサージ

耳の後ろから鎖骨に向かって、指の腹で優しくさするようにマッサージします。特に、首と肩の境目あたりは凝りやすい部分ですので、ゆっくりとほぐしていきましょう。 - 肩のマッサージ

反対側の手で、肩の盛り上がった部分(僧帽筋)を軽く掴むように揉みほぐします。肩の力を抜き、リラックスした状態で行うとより効果的です。 - 肩甲骨周りのマッサージ

反対側の手で、届く範囲の肩甲骨の内側や外側を指の腹で押したり、小さな円を描くようにマッサージします。硬くなっている部分を重点的にほぐしましょう。

3.2.2 肩こり 首こりに効くツボの紹介

東洋医学では、体の特定の場所を押すことで、不調の改善が期待できるとされています。肩こりや首こりに効果が期待できるツボをいくつかご紹介します。

| ツボの名前 | 場所 | 押し方 | 期待できる効果 |

|---|---|---|---|

| 合谷(ごうこく) | 手の甲で、親指と人差し指の骨が交わるくぼみ | 親指で骨に向かって、少し痛みを感じる程度の強さでゆっくりと押します。 | 首から肩にかけての広範囲の痛みを和らげ、全身の血行促進 |

| 肩井(けんせい) | 首の付け根と肩先のちょうど中間点 | 反対側の手の親指で、少し圧痛を感じる程度の強さでゆっくりと押します。 | 肩全体の凝りや重だるさの緩和 |

| 天柱(てんちゅう) | 首の後ろ、生え際から指2本分ほど上、首の太い筋肉の外側 | 両手の親指で、頭を支えるようにしながら、上に向かってゆっくりと押します。 | 首こり、頭重感、目の疲れの緩和 |

| 風池(ふうち) | 天柱のやや外側、後頭部のくぼみ | 両手の親指で、頭を支えるようにしながら、頭の中心に向かってゆっくりと押します。 | 首こり、頭重感、目の疲れ、自律神経のバランス調整 |

ツボ押しは、息を吐きながら5秒ほどゆっくり押し、息を吸いながらゆっくりと力を抜くことを数回繰り返しましょう。

3.3 生活習慣を見直して根本から改善

一時的なケアだけでなく、日々の生活習慣を見直すことで、肩こりや首こりの根本的な改善と再発予防につながります。体の土台を整える意識が大切です。

3.3.1 正しい姿勢の意識とデスクワーク環境の改善

長時間のデスクワークやスマホ操作は、姿勢の乱れを引き起こし、肩こりや首こりの大きな原因となります。日頃から正しい姿勢を意識し、作業環境を整えましょう。

- 座り方

椅子の奥まで深く座り、骨盤を立てるように意識します。背もたれにもたれかかりすぎず、背筋を伸ばしましょう。足の裏全体が床につく高さに調整してください。 - モニターの位置

モニターの上端が目線と同じか、やや下になるように調整します。画面との距離は、腕を伸ばして指先が触れる程度が目安です。 - キーボードとマウス

キーボードとマウスは、肘が90度くらいに曲がる自然な位置に置き、手首が反りすぎないように注意しましょう。 - こまめな休憩

1時間に1回は席を立ち、軽いストレッチや体操を行いましょう。短い休憩でも、筋肉の緊張を和らげる効果があります。

3.3.2 質の良い睡眠をとるための工夫

睡眠中に体は修復され、疲労が回復します。質の良い睡眠は、肩こりや首こりの改善に不可欠です。寝具や寝る前の習慣を見直してみましょう。

- 寝具の選び方

枕の高さは、首のカーブを自然に保てるものが理想です。高すぎても低すぎても首に負担がかかります。マットレスも、体の重みを適切に分散し、寝返りを打ちやすい硬さのものを選びましょう。 - 寝る前のリラックス

就寝前のスマートフォンやパソコンの使用は控え、温かいお風呂にゆっくり浸かったり、軽いストレッチをしたりして、心身をリラックスさせましょう。 - 寝室環境

快適な睡眠のために、寝室の温度や湿度を適切に保ち、光や騒音を遮断する工夫をしましょう。

3.3.3 適度な運動とバランスの取れた食事

運動不足は血行不良を招き、筋肉を硬くします。また、栄養バランスの偏りも体の不調につながります。健康的な体作りは、肩こりや首こりの改善の基本です。

- 適度な運動

ウォーキングや軽いジョギング、ラジオ体操など、無理なく続けられる運動を生活に取り入れましょう。筋肉を動かすことで血行が促進され、筋肉の柔軟性が保たれます。 - バランスの取れた食事

タンパク質は筋肉の材料となり、ビタミンやミネラルは体の機能を正常に保つために重要です。特に、血行促進に役立つビタミンEや、筋肉の疲労回復を助けるビタミンB群を意識して摂取しましょう。また、こまめな水分補給も血流を良くするために欠かせません。

3.4 温めて血行を促すケア

体が冷えると、血管が収縮し、血行が悪くなります。これにより、筋肉に十分な酸素や栄養が届かなくなり、老廃物が蓄積しやすくなります。体を温めることで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげましょう。

- 入浴

シャワーだけでなく、湯船にゆっくり浸かることで、全身の血行が良くなり、筋肉の緊張がほぐれます。38~40度程度のぬるめのお湯に、15分から20分ほど浸かるのがおすすめです。 - ホットタオル

蒸しタオルを首や肩に乗せるのも効果的です。温かさがじんわりと伝わり、筋肉がリラックスします。電子レンジで温めたタオルを使う場合は、やけどに注意しましょう。 - 使い捨てカイロ

外出時やオフィスでの冷え対策には、衣類の上から使い捨てカイロを貼るのも良い方法です。直接肌に貼ると低温やけどの恐れがあるため、必ず衣類の上から使用してください。 - 温かい飲み物

体を内側から温めることも大切です。温かいお茶や白湯をこまめに飲むことで、血行促進をサポートできます。

4. こんな症状は要注意 専門家への相談も検討しよう

肩こりや首こりの多くは、日々のセルフケアや生活習慣の見直しで改善が期待できます。しかし、中にはセルフケアだけでは対応が難しい、あるいは専門家のサポートが必要となるケースもございます。ご自身の状態をよく観察し、以下のような症状が見られる場合は、早めに専門家へ相談することを検討してください。

4.1 セルフケアでは改善しない、または悪化する症状

単なる筋肉の張りやこりを超え、次のような症状が続く場合は、より専門的な視点での判断が必要となる場合があります。

| 症状のカテゴリ | 具体的な状態 |

|---|---|

| 強い痛みや広範囲の痛み | 肩や首だけでなく、腕や背中、頭部など広範囲に痛みが広がっている場合 痛みが徐々に強くなり、日常生活に支障をきたしている場合 安静にしていても痛みが続く場合 |

| しびれや脱力感を伴う場合 | 腕や指先にしびれを感じる、または力が入らないと感じる場合 足にまでしびれや脱力感が及んでいる場合 特定の動作でしびれや痛みが誘発される場合 |

| 発熱や倦怠感がある場合 | 肩こりや首こりと同時に、原因不明の発熱や全身の倦怠感が続いている場合 リンパ節の腫れなど、他の身体症状を伴う場合 |

| 原因不明の体重減少や体調不良 | 特に食事制限などをしていないのに体重が減少している場合 食欲不振や消化器系の不調など、全身的な体調不良が続いている場合 |

これらの症状は、単なる筋肉のこりではなく、神経系の問題や内臓の不調など、より深刻な原因が隠れている可能性もございます。自己判断せずに、専門家の見解を仰ぐことが大切です。

4.2 専門家への相談を検討するタイミング

症状が上記のような危険信号でなくとも、以下の状況が続く場合は、一度専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

4.2.1 セルフケアを続けても効果が見られない場合

ご自身でストレッチやマッサージ、生活習慣の改善を数週間続けても、肩こりや首こりが一向に良くならない、あるいは悪化していると感じる場合は、原因がセルフケアで届かない部分にあるのかもしれません。専門家は、お客様一人ひとりの身体の状態を詳しく評価し、根本的な原因を見極めることができます。

4.2.2 日常生活に支障が出ている場合

肩こりや首こりが原因で、仕事や家事、趣味など、普段の生活に支障が出ていると感じる場合は、我慢せずに専門家にご相談ください。睡眠の質が低下している、集中力が続かない、頭痛が頻繁に起こるなども、日常生活への影響と言えます。

4.2.3 精神的な負担を感じている場合

慢性的な肩こりや首こりは、身体的な不快感だけでなく、精神的なストレスや不安にもつながります。常に不調を感じていることで気分が落ち込んだり、イライラしやすくなったりすることもあります。心身の健康のためにも、専門家のサポートを検討してください。

4.3 専門家が提供できるサポート

専門家は、お客様の肩こりや首こりの状態に対し、多角的なアプローチでサポートを提供いたします。

4.3.1 詳細な状態の把握と原因の特定

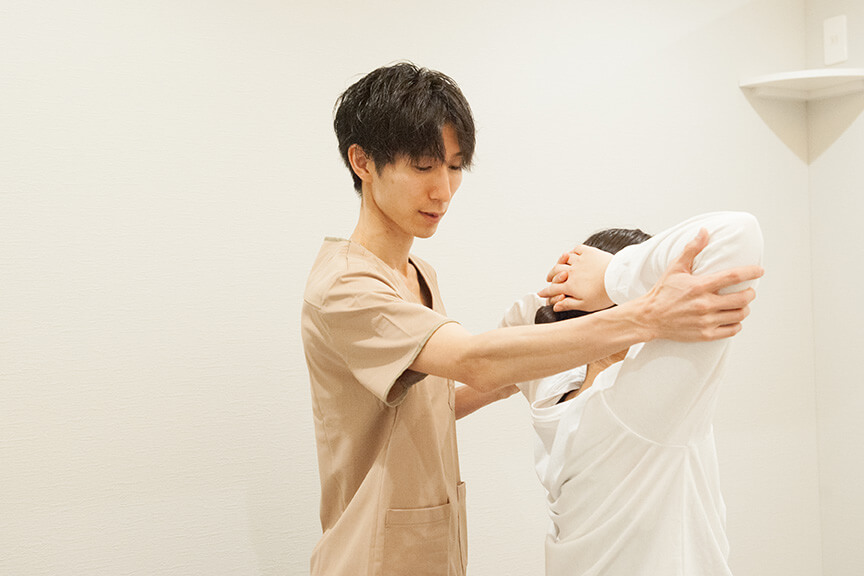

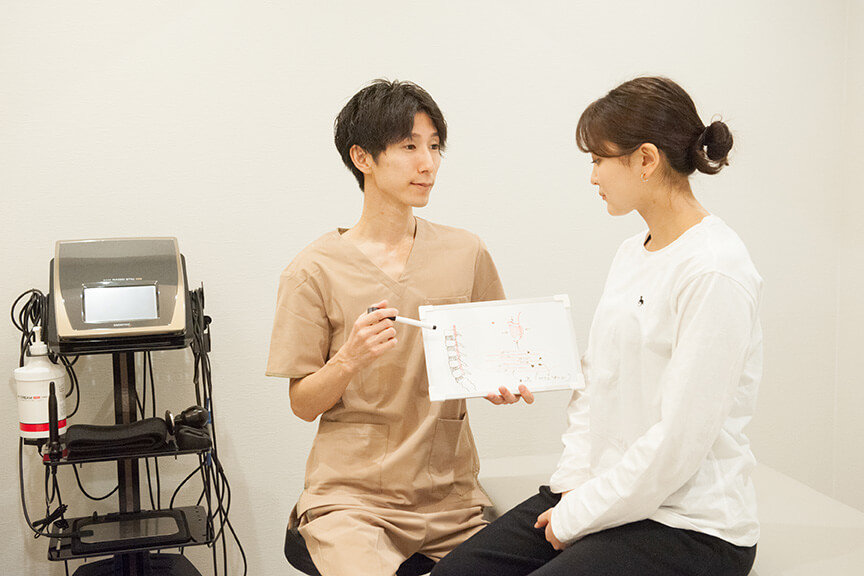

専門家は、お客様の身体の状態を詳しく問診し、触診や姿勢の評価などを通じて、肩こりや首こりの根本的な原因を探ります。日常生活の習慣や過去の怪我なども考慮に入れ、総合的に判断いたします。

4.3.2 個別の施術計画と専門的なアプローチ

一人ひとりの身体の状態や原因に合わせて、最適な施術計画を立てます。手技による筋肉の緩和、骨格のバランス調整、関節の可動域改善など、専門的な知識と技術に基づいたアプローチで、お客様の症状の改善を目指します。

4.3.3 再発防止のためのアドバイス

施術による改善だけでなく、肩こりや首こりの再発を防ぐためのアドバイスも行います。正しい姿勢の意識、効果的なストレッチや運動方法、デスクワーク環境の改善、睡眠の質の向上など、日々の生活に取り入れられる具体的な工夫について、お客様のライフスタイルに合わせて提案いたします。

5. まとめ

肩こりや首こりは、日々の姿勢や血行不良、ストレスなど様々な原因が複雑に絡み合って生じます。この記事でご紹介したように、原因を正しく理解し、ご自身に合ったセルフケアを継続することが、つらい症状から解放されるための大切な一歩です。今日からできるストレッチやマッサージ、生活習慣の見直しなどをぜひ実践してみてください。それでも症状が改善しない場合や、強い痛み、しびれなどがある場合は、迷わず専門家にご相談ください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。