長年の肩こりでお悩みではありませんか?その原因は、日々の姿勢の悪さや運動不足にあるかもしれません。この記事では、整骨院が専門知識に基づいて、自宅でできる効果的な肩こり筋トレの正しい方法を詳しく解説いたします。肩こりの根本原因を理解し、正しい筋トレを実践することで、つらい症状から解放され、快適な毎日を取り戻す具体的なアプローチが分かります。

1. 肩こりの原因を知る 整骨院が解説する体のサイン

肩こりは、現代社会において多くの方が悩まされている体の不調の一つです。単に肩が重い、だるいと感じるだけでなく、頭痛や吐き気を伴うこともあります。整骨院では、肩こりの根本的な原因を多角的に捉え、お客様一人ひとりの体のサインを丁寧に読み解いていきます。ここでは、肩こりを引き起こす主な原因について詳しく解説いたします。

1.1 デスクワークやスマホ利用が引き起こす姿勢の悪化

長時間のデスクワークやスマートフォンの利用は、現代人の肩こりの大きな原因となっています。パソコンの画面を覗き込んだり、スマホを操作したりする際に、私たちは無意識のうちに頭が前に突き出た姿勢や猫背になりがちです。

このような姿勢が続くと、首や肩の筋肉、特に首の後ろから肩、背中にかけて広がる僧帽筋や、肩甲骨の内側にある菱形筋などに持続的な負担がかかります。頭の重さは成人で約5~6kgと言われており、前に傾くほど首や肩にかかる負担は増大します。その結果、筋肉が常に緊張状態となり、血行不良を引き起こし、肩こりとして現れるのです。また、目の疲れも首や肩の筋肉を緊張させる要因となることがあります。

1.2 運動不足と筋肉の衰えが招く肩こり

運動不足は、肩こりの大きな要因の一つです。体を動かす機会が少ないと、姿勢を支えるための筋肉が衰えてしまいます。特に、背骨を支えるインナーマッスルや、肩甲骨を安定させる筋肉の機能が低下すると、正しい姿勢を保つことが難しくなり、特定の筋肉に過度な負担がかかりやすくなります。

筋肉は、血液を送り出すポンプのような役割も担っています。運動不足によって筋肉の活動が低下すると、血流が悪くなり、疲労物質が滞りやすくなります。これにより、筋肉が硬くなり、肩こりとして感じられるようになります。また、筋肉の柔軟性が失われることも、肩こりを悪化させる要因となります。

1.3 ストレスと自律神経の乱れも肩こりの原因に

肩こりは、身体的な要因だけでなく、精神的な要因によっても引き起こされることがあります。ストレスや精神的な緊張は、無意識のうちに体の筋肉をこわばらせる原因となります。特に、肩や首の周りの筋肉は、ストレスの影響を受けやすい部位です。

また、ストレスは自律神経のバランスを乱すことにもつながります。自律神経は、私たちの意思とは関係なく、内臓の働きや血圧、体温などを調整しています。ストレスによって交感神経が優位な状態が続くと、血管が収縮し、筋肉への血流が悪くなります。これにより、筋肉が酸素不足や栄養不足に陥り、硬直して肩こりを引き起こしたり、悪化させたりすることがあります。睡眠不足も自律神経の乱れを招き、肩こりを悪化させる一因となります。

| 肩こりの主な原因 | 体への影響と肩こりとの関連 |

|---|---|

| デスクワーク・スマホ利用 | 長時間の前かがみ姿勢や猫背が定着し、首や肩の筋肉(僧帽筋、肩甲挙筋など)に持続的な負荷がかかります。これにより血行不良や筋肉の硬直が生じ、肩こりとして現れます。 |

| 運動不足・筋肉の衰え | 姿勢を支えるインナーマッスルや肩甲骨周囲の筋肉が弱まり、特定の筋肉に過度な負担がかかります。筋肉のポンプ作用が低下し、血流が悪くなることで、疲労物質が蓄積しやすくなります。 |

| ストレス・自律神経の乱れ | 精神的な緊張が無意識に筋肉をこわばらせ、自律神経のバランスが崩れることで血管が収縮し、筋肉への血流が滞ります。これにより筋肉が硬くなり、肩こりが悪化する要因となります。 |

2. なぜ肩こり改善に筋トレが効果的なのか

肩こりに悩む多くの方は、姿勢の悪化や運動不足によって特定の筋肉が弱っている、または硬くなっていることが原因であることが少なくありません。このような状態に対し、筋トレは根本的な改善へと導く非常に効果的なアプローチとなります。ここでは、なぜ筋トレが肩こりの改善に役立つのか、その具体的な理由を詳しく解説します。

2.1 弱った筋肉を強化し、正しい姿勢を維持する

肩こりの主な原因の一つは、姿勢の悪化によって特定の筋肉に過度な負担がかかることです。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、猫背や巻き肩、ストレートネックといった姿勢になりやすく、これにより首や肩甲骨まわりの筋肉が常に緊張し、疲労が蓄積します。

筋トレは、これらの弱ってしまった筋肉を強化し、本来あるべき正しい姿勢を無理なく維持できるようサポートします。特に、肩甲骨まわりの筋肉(僧帽筋、菱形筋など)や、首を支えるインナーマッスル、そして背中を支える筋肉を鍛えることは、姿勢の土台を築き、肩や首への負担を軽減するために不可欠です。

| 筋肉の部位 | 弱化による影響 | 筋トレによる効果 |

|---|---|---|

| 肩甲骨まわりの筋肉 (僧帽筋、菱形筋など) | 肩甲骨が正しい位置に保てず、猫背や巻き肩を誘発し、肩への負担が増加します。 | 肩甲骨を安定させ、正しい姿勢を維持しやすくなり、肩や首への負担が軽減されます。 |

| 首のインナーマッスル | 頭を支える力が弱まり、ストレートネックなどを引き起こし、首や肩に過度な負担がかかります。 | 首の安定性が向上し、頭の重さを適切に支えることで、首や肩の緊張が和らぎます。 |

| 背中の筋肉 (広背筋、脊柱起立筋など) | 背中が丸まり、猫背が進行し、肩甲骨の動きが悪くなり、肩こりを悪化させます。 | 背筋が伸び、姿勢が改善されることで、肩甲骨の可動域が広がり、肩こりの根本的な改善に繋がります。 |

2.2 血行を促進し、老廃物の排出を促す

筋肉が硬く緊張した状態が続くと、筋肉内の血管が圧迫され、血行が悪くなります。血行不良は、酸素や栄養が筋肉に行き渡りにくくなるだけでなく、疲労物質や老廃物が滞留する原因となり、これが肩こりや痛みをさらに悪化させる悪循環を生み出します。

筋トレを行うことで、筋肉は収縮と弛緩を繰り返します。この筋肉の動きがポンプ作用となり、血液の流れを活発にします。血行が促進されることで、新鮮な酸素と栄養が硬くなった筋肉に供給されやすくなり、同時に蓄積された老廃物が効率的に排出されます。これにより、筋肉の緊張が和らぎ、肩こりの症状が緩和されていくのです。

2.3 精神的な安定と自律神経のバランスを整える

肩こりは、身体的な要因だけでなく、ストレスや精神的な緊張も大きく影響します。ストレスを感じると、無意識のうちに肩や首に力が入ったり、自律神経のバランスが乱れたりすることがあります。自律神経の乱れは、交感神経が優位になりやすい状態を作り出し、筋肉の過緊張を招きやすくなります。

適度な筋トレは、精神的なストレスの解消に役立ちます。運動によって脳内でエンドルフィンなどの神経伝達物質が分泌され、気分が高揚し、リラックス効果が得られます。また、筋トレは自律神経のバランスを整える効果も期待できます。規則的な運動習慣は、交感神経と副交感神経の切り替えをスムーズにし、心身の緊張を和らげ、結果として肩こりの改善に繋がります。

2.4 筋力向上による痛みの悪循環の断ち切り

肩こりが慢性化すると、「痛いから動かしたくない」「どうせ治らない」といった気持ちになり、運動から遠ざかってしまうことがあります。これがさらに筋力低下を招き、肩こりを悪化させるという負のサイクルを生み出します。

筋トレによって筋力が向上すると、日常生活での動作が楽になり、身体を動かすことへの抵抗感が減ります。例えば、重いものを持つ、長時間座る、といった動作でも、適切な筋肉が働くことで肩への負担が軽減されます。これにより、活動量が増え、さらに血行が促進され、筋肉が柔軟になるという好循環が生まれます。筋力向上は、痛みによる行動制限をなくし、ポジティブな身体活動へと移行させるための重要な一歩となるのです。

3. 自宅でできる肩こり筋トレの正しい方法

肩こり改善のための筋トレは、自宅で手軽に始めることができます。ここでは、整骨院が推奨する効果的な筋トレ方法を、ターゲットとなる筋肉ごとに詳しくご紹介します。正しいフォームと呼吸を意識することで、より安全に、そして効果的に肩こりの根本改善を目指せます。

3.1 肩甲骨まわりの筋肉を鍛える筋トレ

肩甲骨まわりの筋肉は、肩こりの大きな原因となる姿勢の悪化に深く関わっています。これらの筋肉を鍛えることで、肩甲骨の動きがスムーズになり、肩への負担が軽減されます。

3.1.1 僧帽筋をターゲットにした筋トレ

僧帽筋は、首から肩、背中にかけて広がる大きな筋肉で、肩甲骨の動きや姿勢の維持に重要な役割を果たしています。特に、猫背などで硬くなりがちな僧帽筋上部や、弱くなりがちな僧帽筋下部をバランス良く鍛えることが大切です。

タオルローイング

目的: 僧帽筋中部・下部、菱形筋を鍛え、肩甲骨を正しい位置に引き寄せる

- 椅子に座り、両手でタオルの両端を持ち、胸の前でピンと張ります。

- タオルを張ったまま、ゆっくりと肘を後ろに引くようにして、肩甲骨を中央に寄せます。

- 肩甲骨がしっかりと寄せられていることを意識しながら、数秒キープします。

- ゆっくりと元の位置に戻します。

回数: 10回 × 2~3セット

ポイント: 肩がすくまないように注意し、肩甲骨の動きを意識してください。呼吸は、タオルを引くときに息を吐き、戻すときに吸います。

Yレイズ

目的: 僧帽筋下部を鍛え、猫背の改善と姿勢の安定化を図る

- うつ伏せになり、両腕を頭の上に伸ばし、アルファベットの「Y」の字のように広げます。手のひらは床に向けます。

- 息を吐きながら、腕を床からゆっくりと持ち上げます。この時、肩甲骨を背骨に引き寄せるように意識し、肩をすくめないように注意します。

- 数秒間キープした後、ゆっくりと元の位置に戻します。

回数: 10回 × 2~3セット

ポイント: 腰を反りすぎないように、腹筋にも軽く力を入れて体幹を安定させます。動作中は常に肩甲骨の動きを意識してください。

3.1.2 菱形筋を鍛えるための筋トレ

菱形筋は、肩甲骨と背骨をつなぐ筋肉で、肩甲骨を内側に引き寄せる働きがあります。菱形筋が衰えると肩甲骨が外側に開きやすくなり、猫背や巻き肩の原因となり、肩こりを悪化させます。

インバーテッドロー(自重)

目的: 菱形筋、僧帽筋中部・下部を総合的に鍛え、肩甲骨の安定性を高める

- 安定したテーブルや椅子の下に入り、両手で縁を肩幅よりやや広めに握ります。足は伸ばし、体は一直線にします。

- 息を吐きながら、肩甲骨を意識して引き寄せ、胸がテーブルの縁に近づくように体を持ち上げます。

- 数秒間キープした後、ゆっくりと元の位置に戻します。

回数: 8~12回 × 2~3セット

ポイント: 体が一直線を保つように腹筋にも力を入れ、腰が反らないように注意してください。難しい場合は、膝を曲げて行うと負荷を軽減できます。

3.2 首のインナーマッスルを鍛える筋トレ

首のインナーマッスルは、頭を支え、首の安定性を保つ重要な役割を担っています。デスクワークなどで頭が前に出やすい姿勢が続くと、アウターマッスルばかりが緊張し、インナーマッスルが弱くなることで首や肩への負担が増大します。

チンタック(あご引き運動)

目的: 首の深層屈筋群(インナーマッスル)を鍛え、ストレートネックの改善と首の安定性を高める

- 仰向けに寝るか、背筋を伸ばして椅子に座ります。

- あごを軽く引き、後頭部が天井に近づくように、首の後ろを伸ばすイメージで頭全体をゆっくりと後方にスライドさせます。この時、あごが上がったり、うなずくような動きにならないように注意します。

- 首の後ろに軽い伸びを感じる位置で数秒間キープします。

- ゆっくりと元の位置に戻します。

回数: 10回 × 2~3セット

ポイント: 首の力ではなく、あごを引く動作で、頭が糸で引っ張られるように伸びる感覚を意識してください。痛みを感じる場合は無理せず中止してください。

3.3 猫背改善に繋がる胸の筋トレ

猫背の原因の一つに、胸の筋肉(大胸筋など)の過度な緊張や短縮があります。胸の筋肉を適切に鍛え、柔軟性を保つことで、胸が開きやすくなり、結果として猫背の改善と肩こりの軽減に繋がります。

ウォールプッシュアップ(壁腕立て伏せ)

目的: 大胸筋を鍛え、胸を開きやすい状態を作る

- 壁から一歩離れて立ち、肩幅よりやや広めに両手を壁につけます。

- 息を吸いながら、肘を曲げてゆっくりと胸を壁に近づけます。体が一直線を保つように意識し、腰が反ったり、お尻が突き出たりしないように注意します。

- 胸が壁に近づいたら、息を吐きながら壁を押し、ゆっくりと元の位置に戻ります。

回数: 10~15回 × 2~3セット

ポイント: 胸の筋肉が収縮していることを意識しながら行い、肩甲骨を寄せるように意識するとより効果的です。壁との距離を調整することで負荷を変えられます。

3.4 姿勢を整える背中の筋トレ

正しい姿勢を維持するためには、背中の筋肉(広背筋や脊柱起立筋など)の強化が不可欠です。背中の筋肉が弱いと、猫背になりやすく、肩こりを引き起こす原因となります。背中の筋肉を鍛えることで、背筋が伸び、自然と良い姿勢を保ちやすくなります。

バックエクステンション(背筋運動)

目的: 脊柱起立筋群や広背筋を鍛え、体幹の安定と姿勢の維持力を高める

- うつ伏せになり、両手を頭の後ろで組むか、体の横に置きます。

- 息を吐きながら、背中の筋肉を意識して、ゆっくりと上半身を床から持ち上げます。この時、腰を反りすぎないように注意し、視線は床に向けたままにします。

- 数秒間キープした後、ゆっくりと元の位置に戻します。

回数: 10~15回 × 2~3セット

ポイント: 反動を使わず、ゆっくりとコントロールされた動きで行うことが大切です。腰に痛みを感じる場合は、無理せず中止してください。

タオルプルダウン

目的: 広背筋を鍛え、背中全体の引き締めと姿勢の改善を図る

- 椅子に座るか、立って行います。両手でタオルの両端を持ち、頭の上でピンと張ります。

- 息を吐きながら、肘を曲げ、タオルを頭の後ろを通って首の付け根あたりまでゆっくりと引き下ろします。この時、肩甲骨を意識して引き下げ、背中の筋肉が収縮していることを感じてください。

- ゆっくりと元の位置に戻します。

回数: 10~15回 × 2~3セット

ポイント: 肩がすくまないように注意し、背中の筋肉でタオルを引き下ろす意識で行ってください。

3.5 肩こり筋トレにおける正しいフォームと呼吸

筋トレの効果を最大限に引き出し、怪我のリスクを最小限に抑えるためには、正しいフォームと適切な呼吸法が非常に重要です。自己流で行うと、かえって体を痛めてしまう可能性もありますので、以下のポイントを常に意識して取り組みましょう。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| フォーム | 鏡で姿勢を確認する: 自分のフォームが正しいか、客観的に確認しましょう。 ターゲット部位を意識する: どの筋肉を鍛えているのかを意識することで、効果が高まります。 関節のロックを避ける: 肘や膝を伸ばしきってロックしないように、常に軽く緩めておきましょう。 反動を使わない: ゆっくりとコントロールされた動きで、筋肉にしっかりと負荷をかけましょう。 |

| 呼吸 | 力を入れるときに息を吐く: 筋肉が収縮する動作(力を入れるとき)で息を吐き、筋肉が伸びる動作(力を抜くとき)で息を吸いましょう。 呼吸を止めない: 筋トレ中に息を止めると、血圧が急上昇するリスクがあります。常に自然な呼吸を意識してください。 深呼吸を心がける: 質の良い呼吸は、筋肉への酸素供給を助け、疲労回復にも繋がります。 |

もしフォームに不安がある場合は、無理に続けるのではなく、整骨院などの専門家に相談し、正しい指導を受けることをお勧めします。

4. 筋トレ効果を高めるためのポイント

肩こり改善のための筋トレは、ただ行うだけでは十分な効果が得られない場合があります。筋トレの効果を最大限に引き出し、安全に継続するために、いくつかの重要なポイントを押さえておきましょう。

4.1 筋トレ前後のストレッチとウォームアップ

筋トレを行う前には、筋肉を温めて運動できる状態にするウォームアップが非常に大切です。これにより、血行が促進され、筋肉や関節の柔軟性が高まり、怪我のリスクを減らすことができます。軽い足踏みなどの有酸素運動や、これから使う筋肉を動かす動的ストレッチを数分間行いましょう。

筋トレ後には、使った筋肉をゆっくりと伸ばすクールダウンとしての静的ストレッチが効果的です。これにより、筋肉の緊張が和らぎ、疲労回復を促し、筋肉痛の軽減にもつながります。特に肩甲骨周りや首、胸の筋肉を丁寧に伸ばすことを意識してください。

4.2 継続が鍵 筋トレの頻度と回数

筋トレは一度や二度行っただけでは効果を実感しにくいものです。筋肉はトレーニングによって刺激を受け、回復する過程で強く成長します。この回復期間を考慮し、無理なく継続できる頻度と回数を設定することが重要です。

一般的に、肩こり改善のための筋トレは、週に2~3回の頻度で行うのが効果的とされています。毎日行うと筋肉が十分に回復する時間がなく、かえって疲労が蓄積してしまう可能性があります。筋肉の回復には適切な時間が必要ですので、トレーニングとトレーニングの間には休息日を設けましょう。

各筋トレ種目の回数については、「少しきついけれど、正しいフォームで10~15回繰り返せる」程度を目安にすると良いでしょう。これを1~3セット行うことから始めてみてください。慣れてきたら、徐々に回数やセット数を増やしたり、負荷を上げたりして、筋肉への刺激を保つことが大切です。

継続するためのヒントとして、筋トレを日常生活の一部に組み込む工夫も有効です。例えば、朝起きてすぐや入浴前など、決まった時間に行うように習慣化すると、忘れずに続けやすくなります。また、小さな目標を設定し、達成感を味わいながら取り組むこともモチベーション維持につながります。

4.3 栄養と休息も肩こり改善に重要

筋トレの効果を最大限に引き出し、肩こりを根本から改善するためには、適切な栄養摂取と十分な休息が不可欠です。筋肉はトレーニングによって損傷し、栄養と休息によって修復され、より強く成長します。これを「超回復」と呼び、筋力アップや肩こり改善の鍵となります。

筋肉の材料となるのは主にタンパク質です。鶏むね肉、魚、卵、豆腐、納豆などの良質なタンパク質を毎日の食事にバランス良く取り入れましょう。また、エネルギー源となる炭水化物、筋肉の働きを助けるビタミンやミネラルも重要です。野菜や果物も積極的に摂取し、バランスの取れた食事を心がけてください。

そして、十分な休息、特に睡眠は筋肉の回復と成長に非常に重要です。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、筋肉の修復が活発に行われます。質の良い睡眠を確保することで、疲労回復が促され、自律神経のバランスも整いやすくなります。目安として、1日7~8時間の睡眠を目指しましょう。

栄養と休息は、筋トレの効果を高めるだけでなく、肩こりの原因となるストレスの軽減や、全身の健康維持にもつながります。筋トレと合わせて、これらの生活習慣を見直すことで、より効果的に肩こりの改善を目指すことができます。

5. 肩こり筋トレを行う上での注意点

5.1 痛みがある場合は無理せず中止

肩こり改善のための筋トレは、正しい方法で行えば効果的ですが、少しでも痛みを感じた場合は、すぐに中止してください。特に、鋭い痛みやしびれを伴う場合は、筋肉や関節に負担がかかっている可能性があります。無理に続けると、かえって症状が悪化したり、新たな怪我につながったりする恐れがあります。

筋トレは、筋肉に適切な負荷をかけることで成長を促しますが、痛みを我慢して行うべきではありません。「少し張るな」と感じる程度であれば問題ありませんが、不快な痛みや違和感がある場合は、その動作が適切でないか、体がまだその負荷に慣れていないサインかもしれません。自分の体の声に耳を傾け、無理のない範囲で、徐々に強度を上げていくことが大切です。

5.2 自己流ではなく正しい方法で安全に

インターネットや動画サイトには、様々な筋トレ方法が紹介されていますが、自己流で間違ったフォームのまま筋トレを続けてしまうと、期待する効果が得られないだけでなく、かえって肩こりを悪化させたり、他の部位に負担をかけたりするリスクがあります。例えば、肩甲骨を意識した運動でも、首や肩に余計な力が入ってしまうと、かえって緊張を高めてしまうことがあります。

正しいフォームで行うことは、筋トレの効果を最大限に引き出し、安全に継続するために非常に重要です。もし、ご自身のフォームに不安がある場合は、専門家から直接指導を受けることを強くおすすめします。整骨院では、一人ひとりの体の状態に合わせた正しい筋トレ方法やフォームについて、丁寧にアドバイスすることができます。

5.3 筋トレだけでは改善しない場合の選択肢

肩こりの原因は、筋力不足や姿勢の悪さだけでなく、骨格の歪み、関節の動きの制限、自律神経の乱れ、内臓の不調など、多岐にわたります。そのため、筋トレを継続してもなかなか肩こりが改善しない場合は、他の原因が隠れている可能性も考えられます。

そのような場合は、自己判断で筋トレの負荷を上げたり、異なる方法を試したりするのではなく、専門家へ相談することが賢明な選択です。整骨院では、詳細な姿勢分析や体の状態のチェックを通じて、肩こりの根本的な原因を特定し、筋トレだけではカバーできない部分に対して、適切な施術や生活習慣のアドバイスを提供することができます。筋トレと専門的なサポートを組み合わせることで、より効果的な肩こり改善を目指すことが可能になります。

6. 整骨院が提供する肩こり改善サポート

筋トレは肩こり改善に非常に有効ですが、それだけでは限界がある場合もあります。整骨院では、筋トレの効果を最大限に引き出し、さらに根本的な改善を目指すための総合的なサポートを提供しています。

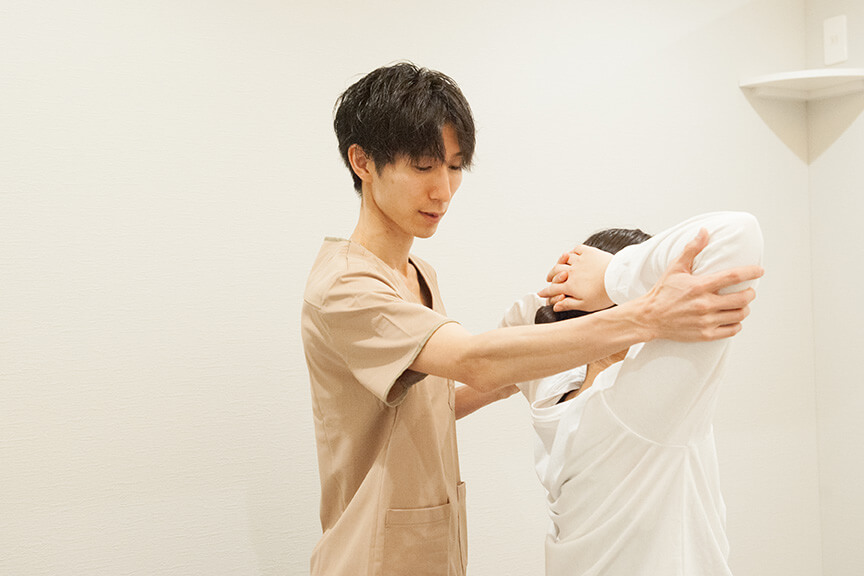

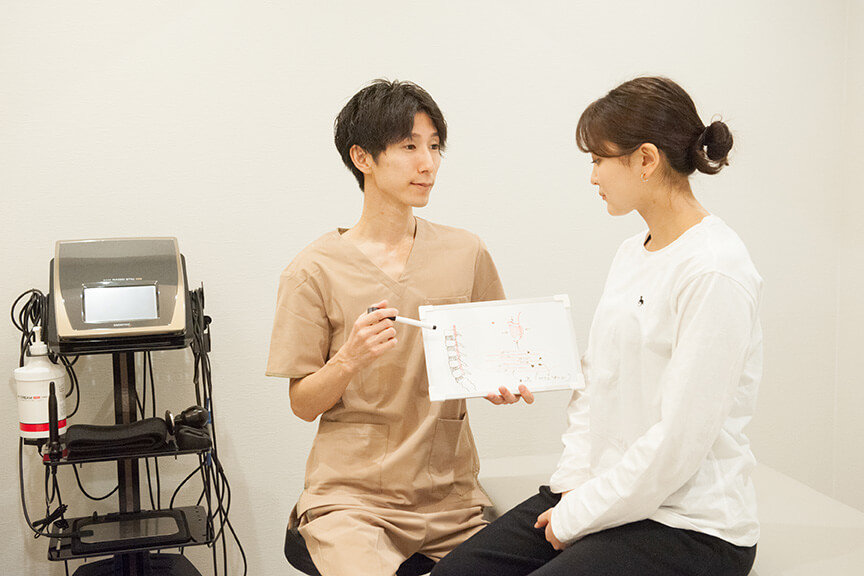

6.1 専門家による詳細な姿勢分析と筋トレ指導

単に肩こりの症状を和らげるだけでなく、なぜ肩こりが起きているのか、その根本原因を探ることが重要です。整骨院では、専門家がお客様一人ひとりの体の状態を詳細に分析します。

例えば、骨盤の傾き、背骨の歪み、肩甲骨の位置、重心のバランスなどを丁寧に確認し、肩こりに繋がる姿勢の癖や筋肉のアンバランスを見つけ出します。この分析結果に基づいて、お客様の体に合った最適な筋トレメニューを提案します。

自宅での筋トレは大切ですが、自己流では正しいフォームが身につかず、かえって体を痛めてしまう可能性もあります。整骨院では、専門知識を持ったスタッフが、お客様の体の状態に合わせたオーダーメイドの筋トレ方法を丁寧に指導します。

一つ一つの動作について、正しいフォームや呼吸法を分かりやすくお伝えし、効果を最大限に引き出すためのサポートを行います。自宅で継続できるよう、無理のない範囲で段階的に負荷を上げていく方法などもアドバイスします。

6.2 筋トレと組み合わせる効果的な施術

筋トレで筋肉を強化することは大切ですが、既に硬くなってしまった筋肉や関節の動きが悪い状態では、筋トレの効果も半減してしまいます。整骨院では、筋トレと並行して、お客様の体の状態に合わせた様々な施術を提供しています。

これらの施術は、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進し、関節の可動域を広げることで、筋トレの効果をさらに高める相乗効果が期待できます。

| 施術の目的 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 硬くなった筋肉の緩和 | 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。これにより、筋トレ時の筋肉への負担を軽減し、柔軟性を高めます。 |

| 関節の可動域改善 | 肩甲骨や首、背骨などの関節の動きをスムーズにし、筋トレ時に正しいフォームを取りやすくします。 |

| 体のバランス調整 | 全身の骨格や筋肉のバランスを整え、肩こりの根本原因にアプローチします。 |

これらの施術と筋トレを組み合わせることで、より効率的に肩こりの改善を目指すことができます。

6.3 根本改善を目指す生活習慣のアドバイス

肩こりは、日々の生活習慣が大きく影響していることが少なくありません。整骨院では、筋トレや施術だけでなく、お客様の日常生活に潜む肩こりの原因を見つけ出し、具体的な改善策をアドバイスしています。

例えば、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用時の姿勢、睡眠環境、食生活、ストレスの管理方法など、多角的な視点からアドバイスを行います。

正しい姿勢の意識付けや、休憩の取り方、簡単なストレッチの習慣化など、日常生活の中で無理なく取り入れられる工夫をお伝えすることで、肩こりの再発を防ぎ、健康な体を維持するためのサポートを行います。

筋トレ、施術、そして生活習慣の見直しを三位一体で進めることで、一時的な症状の緩和にとどまらず、肩こり知らずの体を目指すことができます。

7. まとめ

肩こりはデスクワークや運動不足、ストレスなど複合的な原因で生じますが、筋トレによる筋肉の強化と正しい姿勢の維持が根本改善への鍵です。本記事でご紹介した肩甲骨周りや首、背中の筋トレは、自宅で手軽に実践でき、継続することで効果を実感いただけます。ただし、自己流は怪我のリスクもあるため、正しいフォームと無理のない範囲で行うことが大切です。もし痛みが続く場合や、ご自身での改善が難しいと感じる場合は、専門家である整骨院にご相談ください。当院では、一人ひとりに合わせた詳細な姿勢分析と筋トレ指導、効果的な施術を組み合わせ、根本からの改善をサポートいたします。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。