「肩こりからくる吐き気でつらい」と感じていませんか?実は、肩こりと吐き気には深い関係があります。この記事では、あなたのつらい吐き気を引き起こす肩こりの根本原因を徹底的に解説し、そのメカニズムを明らかにします。さらに、整骨院で身体全体のバランスを整え、姿勢や骨盤の歪みを改善することで、吐き気の根本改善を目指せる理由と具体的なアプローチをご紹介します。自宅でできる効果的な対策もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

1. 肩こりと吐き気、その意外な関係性

肩こりは多くの方が経験する一般的な症状ですが、実は吐き気を伴うことがあるのをご存じでしょうか。肩の重さや痛みだけでなく、胃のむかつきや吐き気を感じる場合、それは肩こりが原因となっている可能性があります。多くの方がこの関係性に気づかず、吐き気の原因を別に探してしまうことも少なくありません。しかし、肩こりからくる吐き気は、身体のバランスが崩れているサインであり、適切な対処が必要です。

1.1 肩こりが引き起こす全身症状とは

肩こりは、単に肩や首の筋肉が凝り固まることだけではありません。その影響は全身に及び、様々な不調を引き起こすことがあります。特に、首から肩にかけての筋肉は、脳へ向かう血管や神経が集中しているため、その緊張が全身に影響を与えやすいのです。例えば、以下のような症状が肩こりによって引き起こされることがあります。

| 症状の種類 | 肩こりとの関連性 |

|---|---|

| 頭痛 | 首や肩の筋肉の緊張が、後頭部や側頭部の神経を刺激し、頭痛を引き起こすことがあります。特に、締め付けられるような緊張型頭痛が多いです。 |

| めまい | 首の筋肉の緊張が、平衡感覚を司る神経や脳への血流に影響を与え、ふわふわとしためまいや立ちくらみを引き起こすことがあります。 |

| 眼精疲労 | 肩や首の筋肉の緊張が目の周りの血流を悪化させ、目の疲れやかすみ、目の奥の痛みにつながることがあります。 |

| 倦怠感 | 慢性的な肩こりは、身体に常に負担をかけ、全身の疲労感やだるさ、集中力の低下を引き起こすことがあります。 |

| 手のしびれ | 首や肩の筋肉の緊張が、腕や手へと続く神経を圧迫し、しびれやだるさを感じさせることがあります。 |

これらの症状は、肩こりが単なる局所的な問題ではなく、身体全体のバランスや神経系に影響を与えていることを示しています。吐き気もまた、この全身症状の一つとして現れることがあるのです。

1.2 吐き気の症状が伴う肩こりの特徴

肩こりによって吐き気が引き起こされる場合、いくつかの特徴的な症状が見られます。ご自身の肩こりがこれに当てはまるか確認してみてください。

- 首の付け根から後頭部にかけての強い凝り: 特に首の後ろや付け根部分の筋肉が石のように硬く、触ると痛みを感じるほどの場合、吐き気を伴いやすい傾向があります。この部分には自律神経や脳への血流に関わる重要な神経や血管が集中しているためです。

- 頭痛と同時に吐き気を感じる: 肩こりによる頭痛(特に緊張型頭痛)がひどくなると、それに伴って吐き気や胃の不快感を覚えることがあります。これは、痛み刺激が自律神経に影響を与えている可能性が高いです。

- 目の奥の痛みや眼精疲労が強い: パソコンやスマートフォンの長時間使用による眼精疲労が、首や肩の凝りを悪化させ、結果的に吐き気につながることがあります。目の疲れは自律神経の乱れを引き起こしやすいためです。

- 特定の姿勢や動作で吐き気が悪化する: 長時間同じ姿勢でいることや、首を動かした際に肩こりが悪化し、それに連動して吐き気を感じる場合があります。

- ストレスや疲労が蓄積している時に症状が出やすい: 精神的なストレスや身体的な疲労が溜まっていると、肩こりが悪化し、自律神経のバランスが崩れやすくなります。その結果、吐き気を感じやすくなることがあります。

これらの特徴に心当たりがある場合、あなたの吐き気は肩こりが原因となっている可能性が高いです。単なる胃の不調と決めつけず、肩こりとの関連性を疑い、根本的な原因に目を向けることが大切になります。

2. 肩こりから吐き気を引き起こす主な原因を徹底解説

肩こりは、単なる筋肉の張りや痛みにとどまらず、身体の様々な不調を引き起こすことがあります。特に、吐き気を伴う肩こりは、身体の奥深くで何らかの異常が起きているサインかもしれません。ここでは、肩こりから吐き気を引き起こす主な原因について、詳しくご説明いたします。

2.1 筋肉の過緊張と血行不良

肩や首の筋肉が過度に緊張すると、その周辺の血流が悪くなり、吐き気につながることがあります。

2.1.1 首や肩周りの筋肉の緊張

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、悪い姿勢などが原因で、首や肩の筋肉は常に緊張状態にあります。特に、首の後ろから肩にかけて広がる僧帽筋や、首の奥にある深層筋が硬くなると、血管や神経が圧迫されやすくなります。

筋肉が硬くこわばると、血液の流れが滞り、酸素や栄養が十分に供給されなくなります。その結果、筋肉内に老廃物が蓄積し、さらに血行が悪くなるという悪循環に陥ります。この血行不良が、吐き気の原因となることがあります。

2.1.2 脳への血流不足

首や肩の筋肉の緊張は、頭部へ向かう血管、特に椎骨動脈や内頚動脈の流れを阻害する可能性があります。これらの血管は脳に酸素や栄養を運ぶ重要な役割を担っています。

脳への血流が不足すると、脳の機能に影響が出ることがあります。特に、平衡感覚を司る脳幹や、吐き気を誘発する嘔吐中枢が影響を受けると、めまいやふらつき、そして吐き気といった症状が現れることがあります。肩こりが慢性化することで、気づかないうちに脳への血流が滞り、吐き気につながっているケースも少なくありません。

2.2 自律神経の乱れ

肩こりが自律神経のバランスを崩し、吐き気を引き起こすこともあります。

2.2.1 ストレスと自律神経の関係

私たちは日常生活の中で、様々なストレスにさらされています。精神的なストレスだけでなく、身体的な疲労や睡眠不足、温度変化などもストレスの原因となります。これらのストレスが蓄積すると、私たちの意思とは関係なく身体の機能を調整している自律神経のバランスが乱れやすくなります。

自律神経は、活動時に優位になる交感神経と、リラックス時に優位になる副交感神経から成り立っています。ストレスが過剰にかかると、交感神経が優位な状態が続き、身体が常に緊張している状態になります。

2.2.2 交感神経の過剰な働き

交感神経が過剰に働くと、血管が収縮し、血圧が上昇します。また、内臓の働きが抑制される傾向にあります。特に、胃腸の働きを調整しているのは副交感神経ですが、交感神経が優位になると、胃腸の動きが鈍くなり、消化不良や胃の不快感、吐き気といった症状が現れることがあります。

肩こり自体が身体にとってのストレスとなり、自律神経の乱れを引き起こすこともあれば、ストレスによる自律神経の乱れが肩こりを悪化させ、さらに吐き気を誘発するという悪循環に陥ることもあります。

2.3 神経圧迫と姿勢の問題

姿勢の歪みが神経を圧迫し、吐き気の原因となることがあります。

2.3.1 ストレートネックや猫背による神経圧迫

現代人に多いストレートネックや猫背は、首や背骨の自然なカーブが失われた状態です。これらの姿勢は、首や肩、背中全体に大きな負担をかけます。

特に、首の骨(頚椎)の並びが崩れるストレートネックでは、首を通る神経や血管が圧迫されやすくなります。これにより、首から頭部、腕にかけての神経伝達に異常が生じ、頭痛やめまい、そして吐き気といった症状につながることがあります。また、猫背は胸郭を狭め、呼吸を浅くしたり、内臓を圧迫したりすることで、間接的に吐き気を引き起こす可能性もあります。

| 姿勢のタイプ | 主な特徴 | 吐き気につながるメカニズム |

|---|---|---|

| ストレートネック | 首の骨の自然なカーブが失われ、まっすぐになっている状態。 | 首の神経(頚神経など)や血管が圧迫され、頭部への血流不足や神経伝達異常を引き起こし、頭痛やめまい、吐き気を誘発することがあります。 |

| 猫背 | 背中が丸まり、頭が前に突き出た状態。 | 胸郭が狭まり、呼吸が浅くなることで自律神経のバランスが乱れたり、内臓が圧迫されたりして、胃腸の不調や吐き気につながることがあります。 |

2.3.2 骨盤の歪みが全身に及ぼす影響

骨盤は身体の土台であり、骨盤が歪むと、その上に位置する背骨や首のバランスも崩れてしまいます。例えば、骨盤が前傾したり後傾したり、あるいは左右に傾いたりすると、身体はバランスを取ろうとして、無意識のうちに首や肩に余計な負担をかけるようになります。

この骨盤の歪みからくる全身のバランスの崩れは、肩こりを悪化させるだけでなく、自律神経の働きにも影響を与えることがあります。結果として、身体全体の歪みが神経や血流に影響を及ぼし、吐き気などの不調を引き起こす遠因となることがあるのです。

2.4 目の疲れや顎関節の不調との関連性

意外に思われるかもしれませんが、目の疲れや顎関節の不調も肩こりや吐き気と深く関連しています。

スマートフォンやパソコンの長時間使用による目の酷使は、眼精疲労を引き起こします。目の周りの筋肉の緊張は、首や肩の筋肉へと波及し、肩こりを悪化させます。また、目の神経は自律神経とも密接に関わっているため、目の疲れが自律神経の乱れを引き起こし、結果として吐き気につながることがあります。

さらに、顎関節症などの顎関節の不調も、肩こりや吐き気の原因となることがあります。顎関節は、首や肩の筋肉と連動しており、顎関節に問題があると、首や肩の筋肉にも過度な負担がかかります。また、顎関節の周辺には多くの神経が通っており、その不調が頭痛やめまい、さらには吐き気といった症状を引き起こすことがあります。特に、噛み合わせの悪さや歯ぎしりなども、顎関節の不調を通じて肩こりや吐き気につながる可能性があるため注意が必要です。

3. 吐き気を伴う肩こり、こんな症状に注意

肩こりによる吐き気は、放置すると他の不調を引き起こす可能性があります。特に以下の症状が伴う場合は、身体からのサインとして注意深く観察し、早めの対処を検討することが大切です。

3.1 頭痛やめまいを伴う場合

肩こりが原因で起こる頭痛は、主に「緊張型頭痛」と呼ばれるものです。このタイプの頭痛は、首から後頭部、こめかみにかけて締め付けられるような痛みや、重苦しい感覚が特徴です。肩や首の筋肉の過緊張が、頭部への血流を滞らせたり、神経を刺激したりすることで発生します。

頭痛に加えて吐き気を伴う場合、さらにめまいやふらつきを感じることがあります。これは、自律神経の乱れや、脳への血流不足が影響している可能性も考えられます。平衡感覚が不安定になったり、乗り物酔いのような感覚が続いたりする場合は、日常生活に大きな支障をきたすことがありますので、注意が必要です。

3.2 手足のしびれや脱力感がある場合

肩こりが非常に重度になると、首や肩周りの筋肉の緊張が強まり、その奥を通る神経が圧迫されることがあります。これにより、手や腕、指先にしびれや痛みを感じたり、物が握りにくい、腕が上がりにくいといった脱力感を伴うことがあります。

特に、首の骨(頚椎)の歪みや、姿勢の悪さが原因で神経が慢性的に圧迫されている場合、症状は悪化しやすくなります。しびれや脱力感は、単なる肩こりとは異なる神経系の問題を示唆する重要なサインですので、見過ごさないようにしてください。

3.3 吐き気がひどく、日常生活に支障がある場合

肩こりによる吐き気が、一時的な不快感にとどまらず、頻繁に起こるようになったり、食欲不振や不眠につながったりする場合は、日常生活に大きな影響を及ぼしています。吐き気が続くことで、食事を十分に摂れなくなり、体力が低下したり、夜間の吐き気で睡眠が妨げられたりすることもあります。

このような状態が続くと、集中力の低下や倦怠感が増し、仕事や学業、家事などに支障をきたすだけでなく、精神的なストレスも増大してしまいます。吐き気がひどく、日常生活に明らかに悪影響が出ていると感じたら、我慢せずに早めの対処を検討することが大切です。

4. 整骨院が肩こりによる吐き気の改善に強い理由

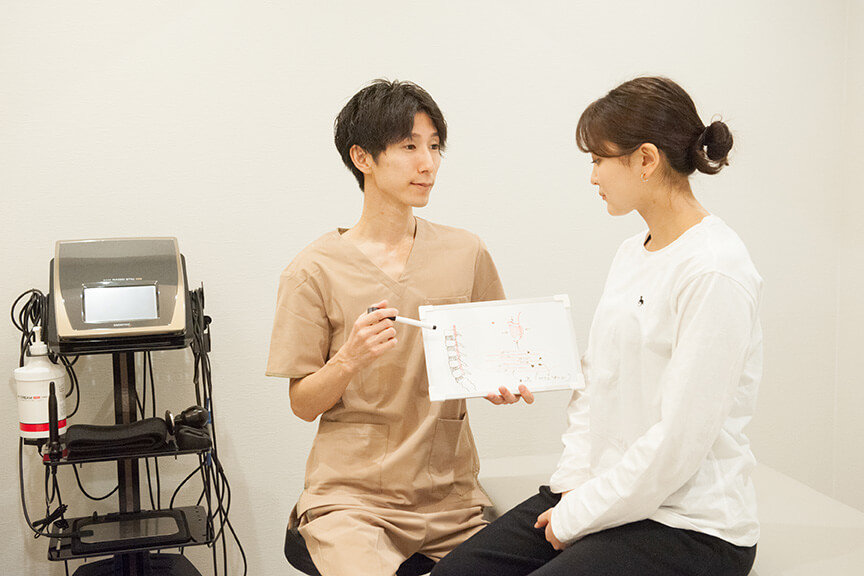

4.1 根本原因を見極める丁寧な問診と検査

肩こりや吐き気の症状は、一見すると単純な筋肉の疲れのように思えるかもしれません。しかし、その裏にはお客様一人ひとりの生活習慣、過去の怪我や病歴、日々の姿勢など、様々な要因が複雑に絡み合っていることが少なくありません。整骨院では、お客様が抱える症状の表面的な部分だけでなく、その症状を引き起こしている根本的な原因を徹底的に探ることを重視しています。

そのため、非常に丁寧な問診を行います。いつから、どのような状況で、どのような症状が出ているのかを詳細にお伺いし、お客様の生活背景や仕事内容なども深く掘り下げていきます。さらに、触診や可動域の確認、姿勢分析といった専門的な検査を通じて、筋肉の硬さ、骨格の歪み、神経の圧迫の有無などを細かく確認します。これにより、肩こりからくる吐き気の原因がどこにあるのかを的確に見極め、お客様に最適な施術計画を立てることが可能になるのです。

4.2 身体全体のバランスを整える施術

肩こりや吐き気は、必ずしも肩や首だけの問題で起こるわけではありません。多くの場合、身体全体のバランスの崩れが根本的な原因となっています。例えば、足元や骨盤の歪みが全身の重心を狂わせ、それが背骨を通じて首や肩に過剰な負担をかけることがあります。この負担が持続すると、筋肉が緊張し、血行不良や神経への圧迫を引き起こし、結果として吐き気などの全身症状に繋がることがあるのです。

整骨院では、単に症状が出ている肩や首の筋肉を一時的に緩めるだけでなく、身体全体の骨格や筋肉のバランスを総合的に整える施術を行います。全身の歪みを調整することで、血流が改善され、自律神経の働きが安定しやすくなるため、吐き気を伴う肩こりの根本的な改善が期待できます。部分的な対処ではなく、体全体の調和を取り戻すアプローチこそが、整骨院がこの種の症状に強い理由の一つです。

4.3 姿勢改善や骨盤矯正によるアプローチ

現代社会において、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用は避けられないものとなり、それによってストレートネックや猫背といった不良姿勢を抱える方が増えています。これらの姿勢は、首や肩に不自然な負担をかけ続け、筋肉の過緊張、神経の圧迫、さらには脳への血流不足を引き起こし、吐き気の原因となることがあります。

また、骨盤は身体の土台となる重要な部分であり、その歪みは全身のバランスを崩し、結果として背骨や首、肩にまで影響を及ぼし、肩こりや吐き気の症状を悪化させる要因となります。整骨院では、お客様の姿勢や骨盤の状態を詳しく分析し、手技による調整や、必要に応じて専用の器具を用いた施術によって、歪みを矯正し、正しい姿勢へと導くアプローチを行います。

根本的な姿勢の改善や骨盤の矯正は、肩や首への負担を軽減し、血流や神経の流れを正常化することで、吐き気の症状の緩和だけでなく、症状の再発防止にも繋がるため、整骨院がこの種の症状に強い理由の一つと言えるでしょう。身体の土台から整えることで、持続的な健康を取り戻すサポートをいたします。

5. 整骨院での肩こり・吐き気に対する施術の流れとアプローチ

肩こりからくる吐き気は、日常生活に大きな支障をきたすつらい症状です。整骨院では、その場しのぎの対処ではなく、根本的な原因にアプローチすることで、症状の改善と再発防止を目指します。ここでは、一般的な施術の流れと、それぞれのステップでどのようなアプローチが行われるのかを詳しくご紹介いたします。

5.1 初回カウンセリングと身体の状態の把握

初めて整骨院を訪れる際、まず丁寧なカウンセリングが行われます。この段階で、お客様の症状や身体の状態を詳しく把握し、根本原因を見極めるための丁寧な問診と検査を行います。

| 項目 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 問診 | 肩こりや吐き気の具体的な症状、いつから始まったのか、どのような時に症状が悪化するのか、過去の病歴、生活習慣(仕事内容、睡眠、食生活、ストレスなど)について詳しくお伺いします。 | お客様の症状の背景にある要因や、根本的な原因の仮説を立てるために必要な情報を収集します。 |

| 視診・触診 | 姿勢の歪み(猫背、ストレートネック、骨盤の傾きなど)、筋肉の張り具合、左右のバランス、関節の可動域などを目で見て、手で触れて確認します。 | 身体の現状を客観的に把握し、特に緊張が強い筋肉や可動域が制限されている関節、歪みのある箇所を特定します。 |

| 徒手検査 | 特定の動作を行っていただいたり、抵抗を加えたりすることで、神経の圧迫や筋肉・関節の機能異常の有無を詳細に確認します。 | 肩こりや吐き気の原因が、筋肉の緊張、骨格の歪み、神経の圧迫、あるいはその他の要因によるものなのかを具体的に特定します。 |

これらの情報をもとに、お客様一人ひとりの状態を詳細に把握し、最適な施術計画を立てていきます。お客様ご自身も、ご自身の身体の状態や症状について、気になることは遠慮なくお伝えください。

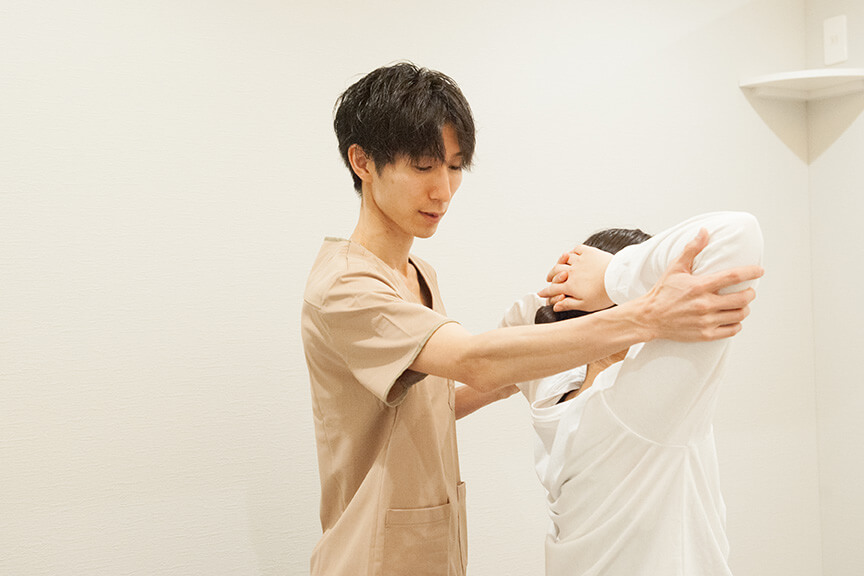

5.2 手技による筋肉の緩和と血行促進

問診と検査で特定された問題箇所に対し、熟練した手技を用いてアプローチします。肩こりや吐き気の原因となっている硬くなった筋肉を丁寧にほぐし、緊張を和らげることが主な目的です。

特に、首や肩周りの僧帽筋、肩甲挙筋、胸鎖乳突筋など、吐き気と関連の深い筋肉に対して集中的に施術を行います。また、背中や腰、腕など、全身の筋肉のバランスも考慮しながら、関連する部位にもアプローチすることで、身体全体の緊張を解き放ちます。

手技による施術は、筋肉の緊張を緩和するだけでなく、滞っていた血行を促進する効果も期待できます。血流が改善されることで、筋肉に蓄積された疲労物質や老廃物が排出されやすくなり、新鮮な酸素や栄養が供給されるようになります。これにより、筋肉の柔軟性が回復し、肩こりによる吐き気の症状が和らぎ、身体の深部からリラックスできるようになります。

5.3 姿勢矯正や骨格調整の重要性

肩こりや吐き気の根本原因には、姿勢の歪みや骨格のバランスの崩れが大きく関わっていることが少なくありません。特に、ストレートネックや猫背、骨盤の歪みなどは、首や肩への負担を増やし、神経や血管を圧迫することで、吐き気を引き起こす自律神経の乱れにもつながることがあります。

整骨院では、手技による筋肉へのアプローチと並行して、姿勢の歪みを根本から改善するための骨格調整を行います。関節の動きをスムーズにし、骨格のバランスを整えることで、身体にかかる負担を均等にし、神経や血管への圧迫を軽減させます。これにより、脳への血流が改善され、自律神経の働きを正常に導くことが期待できます。

姿勢矯正や骨格調整は、一時的な症状の緩和だけでなく、長期的に見て肩こりや吐き気の再発を防ぐ上で非常に重要なアプローチとなります。

5.4 再発防止のための生活指導とセルフケア

施術によって症状が改善されても、元の生活習慣に戻ってしまえば、再び症状が現れる可能性があります。そのため、整骨院では施術後の良い状態を維持し、症状の再発を防ぐための生活指導やご自宅で実践できるセルフケアについてもお伝えしています。

具体的な内容としては、日常生活における正しい姿勢の意識(デスクワーク時の座り方、スマートフォンの使用時の注意点など)、自宅で手軽にできるストレッチや体操の方法、身体を温めるケア、適切な睡眠時間の確保、バランスの取れた栄養摂取、ストレスの管理方法などが挙げられます。

これらのアドバイスは、お客様一人ひとりの生活スタイルや身体の状態に合わせて行われます。施術とセルフケアを組み合わせることで、お客様ご自身で生活習慣の見直しを図り、症状の再発を防ぐ力を高めていただくことを目指します。

6. ご自宅でできる肩こり・吐き気対策と予防法

肩こりによる吐き気を根本から改善し、再発を防ぐためには、日々の生活習慣の見直しが非常に重要です。ここでは、ご自宅で手軽に実践できる対策と予防法をご紹介いたします。継続することで、身体の変化を実感できるでしょう。

6.1 効果的なストレッチと体操

筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することは、肩こりによる吐き気の緩和に繋がります。特に首や肩、肩甲骨周りの筋肉を意識して、無理のない範囲で毎日続けることが大切です。

| ストレッチ・体操の種類 | 目的と効果 | 実践方法のポイント |

|---|---|---|

| 首のストレッチ | 首周りの筋肉の緊張を和らげ、脳への血流改善を促します。 | ゆっくりと首を前後左右に倒し、各方向で約20秒間キープします。特に、耳を肩に近づけるように横に倒す際は、反対側の肩が上がらないように意識してください。首の筋肉が伸びていることを感じながら、呼吸を止めずに行いましょう。 |

| 肩甲骨回し | 肩甲骨周りの固まった筋肉をほぐし、血行を促進します。 | 両肩を大きく前から後ろへ、後ろから前へとそれぞれ10回程度回します。肩甲骨が大きく動いていることを意識し、肘を大きく使うとより効果的です。デスクワークの合間など、こまめに行うのがおすすめです。 |

| 胸を開くストレッチ | 猫背で固まりがちな胸の筋肉を伸ばし、呼吸を深くし、姿勢を改善します。 | 両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せるようにして胸を張ります。組んだ手をゆっくりと上に持ち上げ、胸の前面が伸びるのを感じながら約20秒間キープします。壁や柱の角を利用して、胸を広げるストレッチも有効です。 |

これらのストレッチは、痛みを感じない範囲で、ゆっくりと丁寧に行うことが重要です。急な動きや無理な負荷は、かえって筋肉を傷つける原因となるため注意してください。

6.2 日常生活での姿勢の意識

日頃の姿勢は、肩こりやそれに伴う吐き気の大きな原因となります。正しい姿勢を意識することで、身体への負担を減らし、症状の予防に繋がります。

6.2.1 座り方

デスクワークなどで長時間座る際は、深く腰掛け、背筋を伸ばし、お腹を軽く引き締めるように意識してください。足の裏は床にしっかりつけ、膝が股関節より少し高くなるように調整すると良いでしょう。モニターは目線の高さに合わせ、首が前に突き出ないように注意してください。

6.2.2 立ち方

立つ時は、頭のてっぺんから糸で引っ張られているようなイメージで、背筋を伸ばします。肩の力を抜き、お腹を軽く引き締め、重心が足の裏全体に均等にかかるように意識してください。長時間の立ち仕事では、定期的に足踏みをするなどして、同じ姿勢が続かないように工夫しましょう。

6.2.3 スマートフォンやPCの使用時

スマートフォンを見る際は、顔を下げずに、スマートフォンを目の高さまで持ち上げるようにしましょう。PC作業では、キーボードやマウスの位置を調整し、腕や肩に負担がかからないように心がけてください。30分に一度は休憩を取り、軽く身体を動かす習慣をつけることが大切です。

6.3 温めるケアとリラックス方法

身体を温めることは、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。また、心身のリラックスは、自律神経のバランスを整え、吐き気の症状緩和に繋がります。

6.3.1 温めるケア

入浴は、身体全体を温め、血行を促進するのに非常に効果的です。38度から40度程度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かり、心身ともにリラックスする時間を持ちましょう。シャワーだけでなく、湯船に浸かる習慣をつけることをおすすめします。また、蒸しタオルや温湿布を首や肩に当てることも、局所的な筋肉の緊張緩和に役立ちます。

6.3.2 リラックス方法

深呼吸は、自律神経を整える手軽な方法です。ゆっくりと鼻から息を吸い込み、お腹を膨らませ、口からゆっくりと吐き出す腹式呼吸を意識してください。アロマオイルを焚いたり、お気に入りの音楽を聴いたりする時間を作ることも、ストレス軽減に繋がります。質の良い睡眠を促すためにも、寝る前にリラックスできる時間を持つことが大切です。

6.4 適切な睡眠と栄養

睡眠不足や栄養の偏りは、肩こりや吐き気を悪化させる要因となります。身体の回復力を高め、健康な状態を維持するためには、質の良い睡眠とバランスの取れた食事が不可欠です。

6.4.1 適切な睡眠

睡眠中は、日中に酷使された筋肉や神経が回復する大切な時間です。ご自身に合った高さや硬さの枕を選び、首や肩に負担がかからない寝姿勢を意識しましょう。仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションを入れると腰への負担が軽減されます。横向きで寝る場合は、抱き枕などを利用して身体の歪みを防ぐのも良い方法です。寝室の環境を整え、質の良い睡眠を確保してください。

6.4.2 栄養バランスの取れた食事

身体の機能を正常に保つためには、バランスの取れた食事が欠かせません。特に、筋肉の回復や神経の働きをサポートするビタミンB群や、筋肉の収縮に関わるマグネシウムなどを意識して摂取しましょう。加工食品や糖分の多い食品の摂取は控えめにし、野菜や果物、良質なタンパク質を積極的に取り入れることが大切です。水分補給も忘れずに行い、身体の巡りを良くすることも意識してください。

7. まとめ

肩こりによる吐き気は、筋肉の過緊張や血行不良、自律神経の乱れ、さらには姿勢の問題など、多岐にわたる原因が複雑に絡み合って引き起こされます。これらの症状は放置すると、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。整骨院では、丁寧な問診と検査で根本原因を見極め、身体全体のバランスを整える施術を通じて、肩こりによる吐き気の改善を目指します。ご自宅でのケアも重要ですが、専門家による適切なアプローチで、より確実な改善が期待できます。もし、肩こりによる吐き気でお困りでしたら、一人で抱え込まずに、ぜひ当院へお問い合わせください。