膝の痛みがなかなか良くならないとお悩みではありませんか?実は、その痛みの根本的な原因は、膝そのものだけでなく「股関節」にあるかもしれません。この記事では、膝と股関節の意外な関係性や、股関節の機能不全が膝の痛みを引き起こすメカニズムを分かりやすく解説します。さらに、股関節の柔軟性を高めるストレッチや、安定させるための筋力トレーニング、日常生活で意識すべき正しい姿勢など、今日から実践できる具体的な改善方法を徹底的にご紹介。あなたの膝の痛みを和らげ、快適な毎日を取り戻すための具体的な道筋が見つかるでしょう。

1. 膝の痛み、本当に膝だけが原因?股関節との意外な関係性

膝の痛みに悩む多くの方は、まず膝そのものに原因があると考えがちです。しかし、あなたの膝の痛みが、実は膝から離れた股関節の不調から来ているケースも少なくありません。膝と股関節は、私たちの体を支え、動かす上で密接に連携し合っているため、片方の不調がもう片方に影響を与えることはよくあることなのです。

1.1 膝の痛みが股関節から来るメカニズム

膝関節と股関節は、歩く、走る、座る、立ち上がるといった日常のあらゆる動作において、連動して働く重要な関節です。股関節は骨盤と大腿骨をつなぎ、大きな可動域を持つことで、体の重心を安定させ、地面からの衝撃を吸収する役割を担っています。

もし股関節の動きが悪くなったり、機能が低下したりすると、その影響は隣接する膝関節に直接的に及びます。例えば、股関節の柔軟性が失われると、本来股関節が吸収すべき衝撃やねじれが、膝関節に過剰に伝わってしまうことがあります。

特に、歩行時や階段の昇降時など、体重がかかる動作では、股関節がスムーズに動かないと、膝が不自然な方向にねじれたり、必要以上に曲がったりして、膝関節の軟骨や靭帯に大きな負担がかかることになります。この負担の蓄積が、やがて膝の痛みとして現れるメカニズムです。

| 股関節の主な機能 | 膝への影響(メカニズム) |

|---|---|

| 衝撃吸収と分散 | 股関節の機能低下により、膝関節への衝撃が直接伝わりやすくなります。 |

| 体の重心安定 | 股関節の不安定性により、膝が不自然な動きを強いられ、ねじれや負担が増加します。 |

| 広い可動域と柔軟性 | 股関節の可動域制限があると、膝がその不足分を補おうとして過剰に動き、ストレスがかかります。 |

1.2 股関節の機能不全が膝に与える影響

股関節の機能不全とは、単に「股関節が痛い」という状態だけでなく、可動域の制限、筋力の低下、関節の不安定性、または筋肉のアンバランスなど、股関節が本来持つべき役割を十分に果たせていない状態を指します。これらの機能不全が膝に与える影響は多岐にわたります。

例えば、股関節の屈曲や伸展、内転、外転といった動きが制限されると、歩行時に膝が内側に入りすぎたり(ニーイン)、外側に開いたり(ニーアウト)する原因となります。このような不自然な膝の動きは、膝関節の内側や外側に偏ったストレスを与え、軟骨の摩耗を早めたり、靭帯に負担をかけたりする可能性があります。

また、股関節周りの筋肉、特に股関節を安定させる役割を持つ深層筋や、お尻の筋肉(殿筋群)の筋力低下は、歩行時や片足立ちの際に骨盤が不安定になる原因となります。骨盤の不安定性は、脚全体の軸のズレを引き起こし、結果として膝関節への不均等な負荷につながり、痛みを発生させやすくなります。

これらの影響は、特に階段の昇降時や長時間歩いた後、あるいは特定の動作を行った際に、膝の内側や外側、お皿の周りなどに痛みとして現れることが多いです。

| 股関節の機能不全の種類 | 膝への具体的な影響 |

|---|---|

| 可動域制限 | 歩行時の膝の不自然なねじれや過剰な曲げ伸ばしを引き起こし、軟骨や靭帯に負担をかけます。 |

| 筋力低下(特に殿筋群) | 骨盤の不安定性から脚全体の軸がズレ、膝関節への不均等な負荷が増加します。 |

| 筋肉のアンバランス | 膝関節を支える筋肉のバランスが崩れ、膝の安定性が低下し、痛みの原因となります。 |

| 関節の不安定性 | 体重負荷時の膝関節への過度なストレスや、膝のぐらつき感を引き起こします。 |

2. あなたの膝の痛み、その股関節が原因かも?主な原因を徹底解明

2.1 股関節の可動域制限と膝の痛み

あなたの膝の痛みが、実は股関節の動きの悪さから来ている可能性は十分にあります。股関節は、歩く、座る、立ち上がるなど、日常生活のあらゆる動作において重要な役割を担っています。この股関節の柔軟性が失われ、可動域が制限されると、本来股関節が行うべき動きを膝が無理に代償しようとします。

特に、股関節を曲げる・伸ばす動き(屈曲・伸展)や、内外にひねる動き(内旋・外旋)が制限されると、その負担は直接膝関節にかかります。例えば、股関節が十分に曲がらないと、しゃがむ動作の際に膝が過度に前に出てしまい、膝関節の前面に大きな圧力が集中します。また、股関節の内旋・外旋の制限は、歩行時に膝が不自然に内側や外側にねじれる原因となり、膝関節の半月板や靭帯、軟骨に過度なストレスを与えてしまいます。

このような代償動作が慢性的に続くと、膝関節の軟骨が摩耗しやすくなったり、周辺組織に炎症が起きやすくなったりして、結果的に膝の痛みに繋がっていくのです。股関節の硬さは、自覚しにくい場合もありますが、日々の生活の中で膝に負担をかけているかもしれません。

2.2 股関節周りの筋力低下やアンバランスが引き起こす膝の痛み

股関節は、体幹と脚をつなぐ身体の要となる関節であり、その安定性には周囲の筋肉が深く関わっています。もし、股関節周りの筋肉、特にお尻の筋肉(大殿筋、中殿筋など)や股関節の深層にあるインナーマッスルが弱くなると、股関節の安定性が著しく低下します。

例えば、お尻の横にある中殿筋という筋肉は、歩行時に骨盤が左右に傾くのを防ぎ、片足立ちの安定性を保つために非常に重要です。この中殿筋が弱くなると、歩くたびに骨盤が不安定になり、その影響で膝が内側に入り込む「ニーイン」と呼ばれる状態を引き起こしやすくなります。ニーインの状態では、膝関節の内側に過度な負担がかかり、痛みの原因となるだけでなく、膝の靭帯や半月板へのストレスも増大します。

また、太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)と後ろ側の筋肉(ハムストリングス)の筋力バランスが崩れることでも、膝関節の動きに不均衡が生じ、特定の動作で痛みを感じやすくなります。股関節周りの筋肉のアンバランスは、膝関節が本来持つべき正しいアライメント(骨の配列)を崩し、不自然な動きを強いることで、膝に慢性的な痛みをもたらすことがあるのです。

2.3 骨盤の歪みや姿勢の悪さが膝の痛みに繋がる理由

骨盤は、背骨と両脚をつなぐ身体の中心に位置し、そのわずかな歪みや傾きが、股関節、ひいては膝関節の機能に大きな影響を与えます。日々の生活習慣の中で、無意識のうちにとっている姿勢や動作の癖が、骨盤の歪みを引き起こすことがあります。

例えば、長時間同じ姿勢で座り続けたり、足を組む癖があったり、片足に体重をかける立ち方をしたりすることで、骨盤が前後に傾いたり、左右に歪んだりすることがあります。骨盤が前傾しすぎている「反り腰」や、後傾しすぎている「猫背」のような姿勢は、股関節の動きを制限し、膝への負担を増大させる原因となります。骨盤の歪みは、股関節の安定性を損ない、結果として膝関節が本来持つべき正しいアライメントを崩すことに繋がります。

これにより、膝関節の一部に集中して負荷がかかり、軟骨の摩耗や炎症を引き起こしやすくなります。身体全体のバランスが崩れることで、膝の痛みだけでなく、腰や足首など、他の部位にも不調が連鎖的に現れることも少なくありません。骨盤の歪みは、身体の土台の不安定さとなり、膝への負担を増やしている可能性があるのです。

2.4 変形性膝関節症と股関節の関連性

変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減り、炎症や痛みが生じることで知られる状態ですが、その原因は膝関節だけに限定されるものではありません。実は、股関節の機能不全が、変形性膝関節症の発症や進行に深く関わっていることが多くの専門家によって指摘されています。

股関節の可動域が制限されたり、周囲の筋力が低下したりすると、歩行時や立ち上がる際に、膝関節に不自然なねじれや過度な圧迫力が加わることがあります。これにより、膝関節の軟骨への負担が局所的に増大し、軟骨の摩耗が早まったり、変形が進行したりするリスクが高まります。特に、股関節が硬い方や、股関節の筋力が弱い方は、膝関節への負担が増えやすく、変形性膝関節症の症状が悪化しやすい傾向にあります。

膝の痛みが股関節に由来する場合、膝だけを治療しても根本的な解決には繋がりにくいことがあります。変形性膝関節症と診断された方でも、股関節の状態を見直し、適切なアプローチを行うことで、膝の痛みの軽減や進行の抑制に繋がる可能性があるのです。膝の痛みの原因を探る際には、股関節の状態も合わせて考えることが非常に重要になります。

3. 今日から実践!膝の痛みを改善する股関節アプローチ

膝の痛みを和らげ、根本的な改善を目指すためには、股関節へのアプローチが非常に重要です。ここでは、ご自宅で今日から実践できるストレッチやトレーニング、そして日常生活で意識したい姿勢と歩き方について詳しく解説します。無理なく、継続して取り組むことが、痛みの改善と再発防止への鍵となります。

3.1 股関節の柔軟性を高めるストレッチ方法

股関節の可動域が制限されると、膝に過度な負担がかかりやすくなります。以下のストレッチで、股関節周りの筋肉を柔らかくし、膝への負担を軽減しましょう。各ストレッチは、痛みを感じない範囲で、ゆっくりと呼吸しながら行い、20秒から30秒を目安にキープしてください。

3.1.1 股関節屈筋群のストレッチ

股関節の前面にある筋肉(腸腰筋や大腿直筋など)が硬くなると、骨盤が前傾しやすくなり、姿勢の乱れから膝に負担がかかることがあります。これらの筋肉を効果的に伸ばしましょう。

| ストレッチ名 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|

| 膝立ちランジストレッチ | 1. 片膝を床につき、もう片方の足を前に出して90度に曲げます。 2. 体をゆっくりと前方に移動させ、後ろ足の股関節前面が伸びるのを感じます。 3. 上半身はまっすぐに保ち、骨盤が前に倒れすぎないように意識します。 | 骨盤を安定させ、股関節の付け根からしっかりと伸ばすことを意識してください。反動をつけず、じわじわと伸ばしましょう。 |

| 壁を使った腸腰筋ストレッチ | 1. 壁に背を向け、片膝を曲げて足の甲を壁につけます。 2. もう片方の足は前に出し、膝を90度に曲げます。 3. 上体をゆっくりと起こし、壁につけた足の股関節前面が伸びるのを感じます。 | バランスを取りながら、無理のない範囲で行ってください。腰が反りすぎないように、お腹に軽く力を入れましょう。 |

3.1.2 殿筋群のストレッチ

お尻の筋肉(大殿筋、中殿筋、梨状筋など)が硬くなると、股関節の動きが悪くなり、膝のねじれや負担に繋がることがあります。これらの筋肉を柔軟に保つことで、股関節の動きをスムーズにし、膝への負担を軽減します。

| ストレッチ名 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|

| 仰向けお尻ストレッチ | 1. 仰向けに寝て、片膝を立てます。 2. もう片方の足首を、立てた膝の上に乗せます。 3. 立てた膝を胸に引き寄せ、お尻の筋肉が伸びるのを感じます。 | お尻の奥の方の筋肉が伸びていることを意識してください。痛みを感じる場合は無理に引き寄せないようにしましょう。 |

| 座ったお尻ストレッチ | 1. 椅子に座り、片足をもう片方の膝の上に乗せます。 2. 背筋を伸ばしたまま、ゆっくりと上体を前に倒します。 3. お尻の筋肉が伸びるのを感じます。 | 猫背にならないように、背筋をまっすぐに保つことが大切です。呼吸を止めずに行いましょう。 |

3.2 股関節を安定させるための筋力トレーニング

股関節周りの筋肉が弱いと、股関節が不安定になり、膝への負担が増大します。特に、股関節を支えるインナーマッスルやお尻の筋肉を強化することで、膝の安定性を高め、痛みの改善に繋がります。各エクササイズは、正確なフォームで行うことを重視し、回数よりも質を意識してください。

3.2.1 インナーマッスルを鍛えるエクササイズ

股関節の深層にあるインナーマッスルは、股関節の安定性や動きのコントロールに重要な役割を果たします。これらの筋肉を鍛えることで、膝への不必要なねじれや負担を減らすことができます。

| エクササイズ名 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|

| クラムシェル | 1. 横向きに寝て、膝を軽く曲げ、両膝を重ねます。 2. 骨盤が動かないように固定し、上の膝をゆっくりと開きます。 3. お尻の横の筋肉を意識しながら、ゆっくりと元の位置に戻します。 | 股関節の外転筋群(特に中殿筋)を意識して行いましょう。骨盤が後ろに倒れないように注意してください。 |

| サイドレッグレイズ | 1. 横向きに寝て、体を一直線に保ちます。 2. 上の足をゆっくりと天井方向へ持ち上げます。 3. お尻の横の筋肉を意識しながら、ゆっくりと元の位置に戻します。 | 足を持ち上げる際に、体が前後に揺れないように体幹を安定させましょう。足は真横に持ち上げるイメージです。 |

3.2.2 お尻の筋肉を強化する運動

お尻の筋肉は、歩行や立ち上がりなどの動作において、股関節の安定性を保ち、膝への衝撃を吸収する重要な役割を担っています。特に大殿筋や中殿筋を強化することで、膝の痛みを軽減し、動きを改善することができます。

| エクササイズ名 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|

| ヒップリフト(ブリッジ) | 1. 仰向けに寝て、膝を立て、足は肩幅に開きます。 2. お尻の筋肉を意識しながら、ゆっくりとお尻を持ち上げます。 3. 肩から膝までが一直線になる位置で数秒キープし、ゆっくりと元の位置に戻します。 | お尻の筋肉をしっかりと収縮させることを意識してください。腰を反りすぎないように注意しましょう。 |

| スクワット(ハーフスクワット) | 1. 足を肩幅に開き、つま先をやや外側に向けます。 2. 背筋を伸ばし、お尻を後ろに突き出すようにゆっくりと膝を曲げます。 3. 膝がつま先よりも前に出ないように注意し、太ももが床と平行になる手前まで下ろします。 4. お尻と太ももの筋肉を意識しながら、ゆっくりと元の位置に戻ります。 | 膝に負担がかからないよう、無理のない範囲で行いましょう。鏡でフォームを確認しながら行うと良いでしょう。 |

3.3 日常生活で意識したい正しい姿勢と歩き方

日々の生活の中での姿勢や歩き方は、膝や股関節にかかる負担に大きく影響します。正しい体の使い方を意識することで、無駄な負担を減らし、痛みの改善と予防に繋がります。今日から少しずつ意識を変えてみましょう。

3.3.1 座り方や立ち方の見直し

長時間同じ姿勢でいることが多い現代において、座り方や立ち方は非常に重要です。誤った姿勢は、骨盤の歪みや股関節の機能不全を引き起こし、膝の痛みに繋がることがあります。

| 姿勢 | 意識すべき点 | ポイント |

|---|---|---|

| 座り方 | ・深く腰掛け、背もたれを有効活用します。 ・骨盤を立て、背筋を自然に伸ばします。 ・足の裏全体を床につけ、膝が股関節よりも少し高くなるように調整します。 ・足を組む習慣をやめましょう。 | 骨盤が後傾したり、猫背になったりしないように注意してください。時々立ち上がって体を動かすことも大切です。 |

| 立ち方 | ・重心を足の裏全体に均等に乗せるイメージを持ちます。 ・お腹に軽く力を入れ、背筋を自然に伸ばします。 ・膝をピンと伸ばしすぎず、軽く緩める意識を持ちます。 ・頭のてっぺんが天井から引っ張られているような感覚を意識します。 | 肩の力を抜き、リラックスした状態で立つことが大切です。鏡で自分の姿勢をチェックしてみましょう。 |

3.3.2 歩行時の重心と足の運び方

歩き方は、膝や股関節への衝撃を直接左右します。正しい歩き方を身につけることで、関節への負担を軽減し、効率的な体の動きを取り戻すことができます。

| 要素 | 意識すべき点 | ポイント |

|---|---|---|

| 重心の移動 | ・かかとから着地し、足の裏全体を使い、最後はつま先で地面を蹴り出すように意識します。 ・体の軸がぶれないように、体幹を意識して歩きます。 | 地面からの衝撃を足裏全体で分散させるイメージを持ちましょう。急がず、一歩一歩丁寧に歩くことを心がけてください。 |

| 足の運び方 | ・股関節から足が出ているようなイメージで、大きく踏み出します。 ・膝を高く上げすぎず、地面を擦らないように自然に運びます。 ・足の指を意識して、地面をしっかり掴むように歩きます。 | 歩幅を少し広げ、腕を自然に振ることで、全身を使ったバランスの良い歩行になります。無理に大股にする必要はありません。 |

4. 専門家への相談が重要な理由とタイミング

膝の痛みや股関節の不調は、日々の生活に大きな影響を及ぼします。ご自身でのケアも大切ですが、症状によっては専門家のサポートが不可欠となる場合があります。ここでは、なぜ専門家への相談が重要なのか、そしてどのようなタイミングで相談すべきかについて詳しく解説いたします。

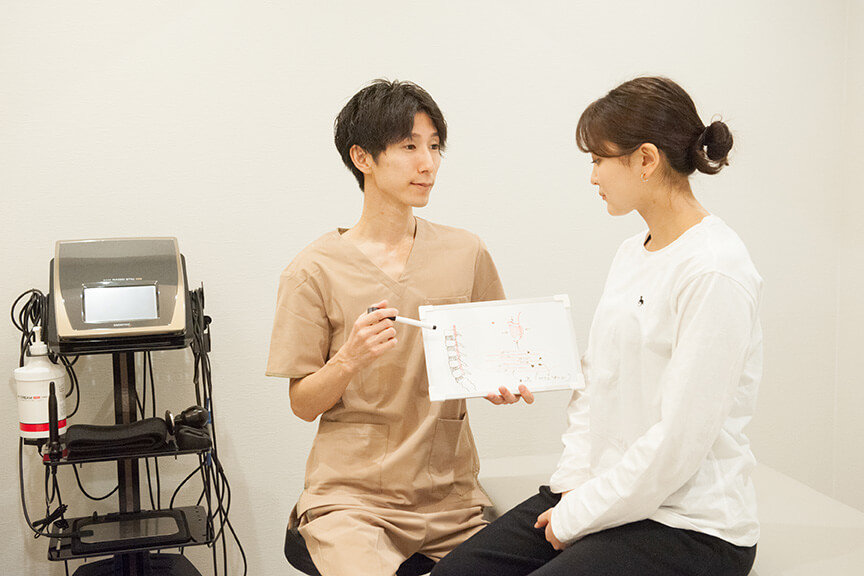

4.1 自己判断の限界と専門機関での適切な評価

膝や股関節の痛みは、その原因が多岐にわたるため、自己判断だけで根本的な解決を目指すのは難しい場合があります。例えば、ご自身では単純な筋肉の張りだと思っていても、実際には股関節の構造的な問題や、長年の姿勢の歪みが深く関わっていることも少なくありません。

専門機関では、身体全体のバランスや動きを詳細に評価し、痛みの根本原因を特定するための専門的な知識と技術を持っています。これにより、表面的な痛みだけでなく、その奥に隠れた問題を見つけ出し、より効果的な改善策を提案することが可能になります。誤った自己判断に基づくケアは、かえって症状を悪化させてしまうリスクも伴いますので、適切な評価を受けることが非常に重要です。

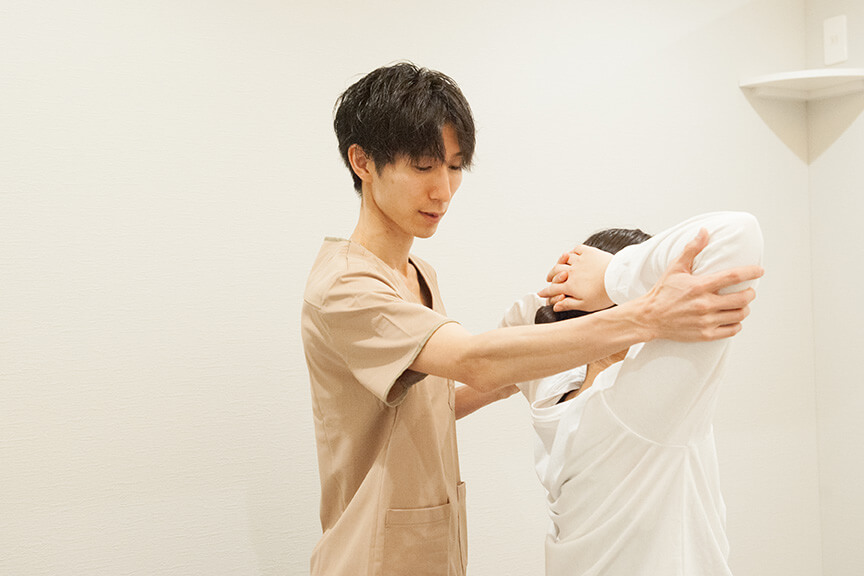

4.2 運動指導の専門家によるリハビリテーションの重要性

股関節と膝の痛みを改善するためには、単に痛む部分を休ませるだけでなく、正しい身体の使い方を学び、弱っている筋肉を強化し、硬くなった関節の柔軟性を取り戻すことが不可欠です。運動指導の専門家は、個々の身体の状態や痛みのレベルに合わせて、最適なリハビリテーションプログラムを作成してくれます。

例えば、股関節のインナーマッスルの強化や、殿筋群の正しい使い方、そして歩行時の重心移動の修正など、ご自身では気づきにくい細かな点まで指導を受けることができます。専門家による指導は、自己流の運動では得られない精度の高いアプローチを可能にし、痛みの改善だけでなく、再発防止にも繋がる身体づくりをサポートしてくれます。

4.3 専門的な処置が必要となる可能性

多くの場合、膝や股関節の痛みは運動療法やセルフケアで改善が期待できます。しかし、中には保存療法だけでは十分な効果が得られず、より専門的な処置が必要となるケースも存在します。

例えば、痛みが非常に強く、日常生活に著しい支障をきたしている場合や、長期間にわたるケアにもかかわらず症状が悪化の一途をたどるような場合は、専門機関での精密な検査と、場合によっては外科的な介入を含めた検討が必要となることがあります。このような判断は、ご自身の状態を専門家が総合的に評価した上で慎重に行われますので、まずは相談してみることが第一歩となります。

どのような症状の時に専門家への相談を検討すべきか、一般的な目安を以下の表にまとめました。

| 相談を検討すべき症状の目安 | 専門家への相談が推奨される理由 |

|---|---|

| 痛みが継続し、悪化傾向にある、または急激に強くなった場合 | 自己判断では根本原因を見落とし、症状を悪化させるリスクがあるため、早期の専門的評価が必要です。 |

| 日常生活(歩く、階段を上る、座るなど)に支障が出ている場合 | 生活の質が著しく低下する前に、痛みの原因を特定し、適切な介入を行うことで改善が期待できます。 |

| 自己ケアや運動を続けても改善が見られない、または一時的な改善にとどまる場合 | ご自身のケアだけではアプローチしきれない問題がある可能性があり、専門家による個別のアプローチが有効です。 |

| 膝や股関節だけでなく、しびれや感覚の異常を伴う場合 | 神経系の問題が関与している可能性があり、早急な専門機関での評価と対応が求められます。 |

| 関節の変形や腫れが明らかに見て取れる場合 | 炎症や構造的な問題が進行している可能性があり、専門家による診断と適切な処置が必要です。 |

5. 膝の痛みを再発させないための予防策

膝の痛みが和らいだとしても、そこでケアをやめてしまうと、残念ながら痛みが再発する可能性が高まります。股関節の健康を維持し、膝への負担を軽減するためには、日々の生活の中で意識的に予防策を取り入れることが非常に大切です。

5.1 継続的なセルフケアと運動習慣

膝の痛みを改善するために実践してきた股関節のストレッチや筋力トレーニングは、痛みが引いた後も日々の習慣として続けることが重要です。継続することで、股関節の柔軟性と安定性が保たれ、膝への負担が軽減され、痛みの再発を防ぐことに繋がります。

5.1.1 日々のストレッチと筋力トレーニング

股関節屈筋群や殿筋群のストレッチ、そして股関節を安定させるためのインナーマッスルやお尻の筋肉を鍛えるエクササイズは、継続が力になります。毎日少しずつでも良いので、無理のない範囲で続けることを心がけてください。特に、起床時や入浴後など、身体が温まっている時間帯に行うと、より効果的に柔軟性を高めることができます。

5.1.2 定期的な身体のメンテナンス

ご自身の身体の状態を定期的に確認することも、再発防止には欠かせません。痛みの兆候を早期に発見したり、股関節の動きに変化がないかを確認したりするために、専門家による定期的な身体のチェックを受けることをお勧めします。専門家からの客観的なアドバイスは、セルフケアの質を高め、より効果的な予防策に繋がるでしょう。

5.2 体重管理と身体への負担軽減

膝や股関節への負担を軽減し、痛みの再発を防ぐ上で、体重管理は非常に重要な要素です。体重が増えれば増えるほど、歩行時や立ち上がる際に膝や股関節にかかる負荷は大きくなります。

5.2.1 適正体重の維持

適正体重を維持することは、関節への物理的な負担を大幅に減らすことに直結します。バランスの取れた食事と、無理のない範囲での運動習慣を組み合わせることで、健康的な体重を維持することを目指しましょう。体重が減ることで、股関節や膝への負担が軽減され、動きもスムーズになることを実感できるはずです。

5.2.2 身体に優しい生活習慣

日常生活の中でのちょっとした工夫も、身体への負担軽減に繋がります。例えば、長時間の立ち仕事や座り仕事の際には、定期的に休憩を取り、軽く身体を動かすように心がけましょう。また、重い荷物を持つ際には、膝や股関節に負担がかからないように、重心を意識して持ち上げることが大切です。クッション性のある靴を選ぶことや、床に直接座るのではなく椅子を利用するなど、身体に優しい生活習慣を意識することも、膝の痛みの再発防止に繋がります。

6. まとめ

膝の痛みは、単に膝だけの問題ではなく、実は股関節の機能不全が深く関わっている場合があります。股関節の柔軟性や筋力のバランスを整え、日々の姿勢や歩き方を見直すことが、痛みの根本的な改善に繋がる重要なアプローチです。ご自身でできるセルフケアも大切ですが、症状が改善しない場合や不安がある場合は、専門家にご相談ください。適切な診断と治療を受けることで、より効果的な改善が期待できます。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。