サッカーを愛する多くの選手が一度は経験する膝の痛みは、パフォーマンスの低下だけでなく、競技継続そのものを脅かす深刻な問題です。なぜサッカーで膝が痛くなるのか、その原因は多岐にわたり、適切な対処をしないと慢性化してしまうことも少なくありません。この記事では、サッカーで特に起こりやすい膝の疾患とその根本的な原因を詳しく解説し、痛みを解消するための具体的なリハビリテーションやトレーニング、さらには日々の予防策まで、実践的なアプローチを網羅的にご紹介します。膝の痛みのメカニズムを理解し、正しい知識と対策を講じることで、痛みを克服し、長く安心してサッカーを楽しみ続けるための道筋が見えてくるでしょう。

1. サッカー選手の膝の痛み なぜ起こるのか

サッカーは、走る、止まる、方向転換、ジャンプ、キックといった多様な動作を繰り返すスポーツです。これらの動きは、膝関節に大きな負担をかけるため、サッカー選手は膝の痛みに悩まされることが少なくありません。

膝の痛みは、選手のパフォーマンスを低下させるだけでなく、長期的な活動に影響を及ぼす可能性もあります。なぜサッカー選手は膝の痛みを抱えやすいのか、その具体的な原因と主な疾患について詳しく見ていきましょう。

1.1 サッカーで膝の痛みが起こりやすい主な疾患

サッカーの激しい動きは、膝の様々な部位に炎症や損傷を引き起こすことがあります。ここでは、サッカー選手によく見られる膝の痛みの疾患を具体的にご紹介します。

1.1.1 ジャンパー膝(膝蓋腱炎)

ジャンパー膝は、膝のお皿(膝蓋骨)の下にある膝蓋腱に炎症が起こる状態を指します。ジャンプや着地、急な方向転換、キック動作など、膝を伸ばす動作を繰り返すことで、膝蓋腱に過度な負荷がかかり発生します。特に、サッカーのフォワードやミッドフィルダーなど、ジャンプやダッシュが多いポジションの選手に見られやすい傾向があります。

| 主な症状 | サッカーでの発生状況 | 原因となる動作 |

|---|---|---|

| 膝蓋骨の下の痛み、特に運動時や運動後に悪化 | ジャンプの着地、キックの蹴り出し、ダッシュ | ジャンプ、着地、キック、急なストップ |

1.1.2 オスグッド病(オスグッド・シュラッター病)

オスグッド病は、主に成長期の子どもや若者に多く見られる膝の痛みです。太ももの前にある大腿四頭筋が、膝のお皿を介して脛の骨(脛骨)の前面にある脛骨粗面という部分に付着しています。成長期には骨が急速に成長するため、大腿四頭筋が脛骨粗面を引っ張る力が強くなり、この部分に炎症が起こったり、骨の一部が剥がれたりすることで痛みが生じます。

| 主な症状 | サッカーでの発生状況 | 原因となる動作 |

|---|---|---|

| 脛骨粗面の突出と痛み、運動時や膝を曲げた時に悪化 | ボールを蹴る、走る、ジャンプ、スクワット | 大腿四頭筋を強く使う動作の繰り返し |

1.1.3 鵞足炎

鵞足炎は、膝の内側、脛骨の上部にある鵞足と呼ばれる部位に炎症が起こる状態です。鵞足とは、縫工筋、薄筋、半腱様筋という3つの筋肉の腱が集まって付着している場所で、その形状がガチョウの足に似ていることからこの名前がついています。サッカーでは、ランニング、急な方向転換、キック動作などで膝の内側に負担がかかりやすく、特に股関節の内転筋群を使いすぎることで発症しやすくなります。

| 主な症状 | サッカーでの発生状況 | 原因となる動作 |

|---|---|---|

| 膝の内側の痛み、特に膝を曲げ伸ばしする時に悪化 | ランニング、急な方向転換、キック、股関節の内転動作 | 股関節内転筋群の使いすぎ、O脚傾向 |

1.1.4 腸脛靭帯炎

腸脛靭帯炎は、膝の外側に痛みが生じる疾患で、「ランナー膝」とも呼ばれます。太ももの外側にある腸脛靭帯が、膝の外側にある大腿骨外側上顆という骨の突起と摩擦することで炎症が起こります。サッカーでは、長距離のランニング、急な方向転換、不適切なフォームでの動作などが原因となり、特にディフェンダーやサイドの選手に見られやすいことがあります。

| 主な症状 | サッカーでの発生状況 | 原因となる動作 |

|---|---|---|

| 膝の外側の痛み、特に運動中や運動後に悪化 | 長距離走、急な方向転換、ダウンヒル | 腸脛靭帯と大腿骨外側上顆の摩擦の繰り返し |

1.1.5 半月板損傷

半月板は、膝関節内にあるC字型の軟骨で、クッションの役割や関節の安定性を保つ役割を担っています。サッカーでは、急な方向転換、ジャンプの着地、相手選手との接触プレーなどで、膝にひねりや強い衝撃が加わることで半月板が損傷することがあります。損傷の程度によっては、膝の引っかかり感やロッキング(膝が動かせなくなる状態)が生じることもあります。

| 主な症状 | サッカーでの発生状況 | 原因となる動作 |

|---|---|---|

| 膝の引っかかり、ロッキング、痛み、腫れ | 急な方向転換、ジャンプの着地、接触プレー | 膝へのひねりや衝撃、過度な負荷 |

1.1.6 前十字靭帯損傷

前十字靭帯は、膝関節内にある重要な靭帯の一つで、脛骨が前にずれるのを防ぎ、膝関節の安定性を保つ役割をしています。サッカーでは、急停止、急な方向転換、ジャンプの着地失敗、接触プレーなどによって、膝に大きな負荷がかかり、前十字靭帯が損傷することがあります。特に、非接触型の損傷が多く、膝が「ガクッと外れる」ような感覚や、断裂音を伴うことがあります。

| 主な症状 | サッカーでの発生状況 | 原因となる動作 |

|---|---|---|

| 膝の不安定感、断裂音、強い痛み、腫れ、膝崩れ | 急停止、急な方向転換、ジャンプの着地、接触プレー | 膝へのひねり、過伸展、過度な外反・内反ストレス |

1.2 サッカーにおける膝の痛みの共通する原因

特定の疾患だけでなく、サッカーというスポーツの特性上、膝の痛みを引き起こしやすい共通の要因がいくつか存在します。これらの原因を理解することは、痛みの予防や改善に繋がります。

1.2.1 オーバーユース(使いすぎ)

サッカー選手は、練習や試合で毎日長時間にわたり身体を動かすことが多く、膝に休む間もなく繰り返し負荷がかかることがあります。これがオーバーユース、つまり「使いすぎ」です。身体の回復が追いつかないまま運動を続けると、膝周辺の筋肉や腱、靭帯に慢性的な炎症や微細な損傷が蓄積し、痛みに繋がります。

| 具体的な状況 | 膝への影響 |

|---|---|

| 過度な練習量、連日の試合、オフの少なさ | 筋肉や腱の疲労蓄積、炎症、微細損傷 |

1.2.2 不適切なフォームと身体の使い方

キック、ドリブル、パス、方向転換、ランニングなど、サッカーの様々な動作において、身体の軸がぶれていたり、特定の部位にばかり負担がかかるような不適切なフォームで動いていると、膝に過剰なストレスがかかります。例えば、キック時に膝が内側に入りすぎる、着地時に膝が伸び切ってしまうなどの癖は、膝関節やその周辺組織に大きな負担をかけ、痛みの原因となります。

| 具体的な状況 | 膝への影響 |

|---|---|

| キックやドリブル時の軸のブレ、着地時の膝の角度 | 膝関節への偏った負荷、特定の靭帯や腱へのストレス集中 |

1.2.3 筋力不足と柔軟性の低下

膝関節を安定させるためには、太ももの前後の筋肉(大腿四頭筋、ハムストリングス)や、お尻周りの筋肉(殿筋群)、ふくらはぎの筋肉などがバランス良く機能している必要があります。これらの筋力が不足していると、膝関節の安定性が低下し、衝撃吸収能力も損なわれます。また、筋肉や腱の柔軟性が低いと、関節の可動域が制限され、特定の動作時に過度な張力が発生し、炎症や損傷のリスクが高まります。

| 具体的な状況 | 膝への影響 |

|---|---|

| 体幹や下肢の筋力不足、股関節や膝周辺の筋肉の硬さ | 膝関節の不安定性、衝撃吸収能力の低下、腱や靭帯への過度な張力 |

1.2.4 成長期の身体的特徴

特に成長期にある若いサッカー選手の場合、骨の成長速度と筋肉や腱の成長速度に一時的なアンバランスが生じることがあります。骨が急速に伸びる一方で、筋肉や腱の柔軟性や伸張性が追いつかないため、付着部に強い牽引力がかかりやすくなります。これが、オスグッド病をはじめとする成長期特有の膝の痛みの主な原因となります。

| 具体的な状況 | 膝への影響 |

|---|---|

| 骨の急成長、筋肉や腱の伸張性不足 | 骨端症(オスグッド病など)のリスク増大、付着部への牽引ストレス |

1.2.5 不適切な用具や環境

サッカーで使用するシューズやインソール、プレーするグラウンドの状態も、膝の痛みに大きく影響することがあります。クッション性の低いシューズや足に合わないインソールは、地面からの衝撃を吸収しきれず、直接膝に負担をかけます。また、硬すぎるグラウンドやデコボコした不安定なグラウンドでのプレーは、膝への衝撃を増大させたり、不意なひねり動作を引き起こしたりする原因となり、怪我のリスクを高めます。

| 具体的な状況 | 膝への影響 |

|---|---|

| 足に合わないシューズ、クッション性の低いインソール、硬いグラウンド | 地面からの衝撃吸収不足、膝への直接的な負担、不安定な足元によるひねり動作 |

2. サッカーによる膝の痛みを解消する実践的アプローチ

2.1 膝の痛みが発症したらまず行うこと

サッカーで膝に痛みを感じたとき、初期の対応がその後の回復に大きく影響します。痛みを放置したり、無理をして練習を続けたりすることは、症状を悪化させる原因となりますので注意が必要です。

2.1.1 RICE処置の基本

膝に急な痛みや腫れ、熱感が生じた場合、まず行うべきはRICE処置です。これは応急処置の基本であり、炎症を抑え、痛みを軽減するために非常に重要です。

| 要素 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| Rest(安静) | 痛む部位を動かさず、安静に保ちます。練習や試合は中断し、膝に負担がかかる動作を避けてください。 | 患部の損傷拡大を防ぎ、回復を促します。 |

| Ice(冷却) | 氷嚢や保冷剤などをタオルで包み、患部を15~20分程度冷やします。これを数時間おきに繰り返します。 | 炎症を抑え、痛みを和らげ、内出血を最小限に抑えます。 |

| Compression(圧迫) | 伸縮性のある包帯などで、患部を適度に圧迫します。ただし、締め付けすぎないように注意してください。 | 腫れや内出血の広がりを抑えます。 |

| Elevation(挙上) | 患部を心臓より高い位置に保ちます。寝るときはクッションなどを使い、膝を高くして休みましょう。 | 重力を利用して、患部の血液循環を促し、腫れを軽減します。 |

これらの処置は、痛みが発症した直後から、専門機関を受診するまでの間に行うことで、症状の悪化を防ぎ、その後の治療や回復をスムーズに進める手助けとなります。

2.1.2 無理をしない休息の重要性

膝の痛みを感じた場合、最も大切なのは無理をしない休息です。サッカー選手にとって練習を休むことは難しい決断かもしれませんが、痛みを我慢して練習を続けると、軽度の炎症が慢性化したり、より重篤な怪我につながったりするリスクが高まります。

痛みが引かないうちは、サッカーの練習はもちろん、膝に負担がかかるような運動や動作は避けるべきです。身体は休息を取ることで、損傷した組織を修復し、回復へと向かいます。焦らず、身体が完全に回復するまで、適切な休息期間を設けることが、早期復帰への近道となります。

2.2 専門家への相談と診断の重要性

RICE処置や休息を行っても痛みが改善しない場合、または痛みが強い場合、専門家への相談と正確な診断が不可欠です。自己判断で対処を続けることは、症状を長引かせたり、適切な治療の機会を逃したりする可能性があります。

2.2.1 適切な専門機関を受診するタイミング

以下のような症状が見られる場合は、速やかに適切な専門機関を受診することをおすすめします。

- 膝の痛みが数日経っても改善しない場合

- 痛みが強く、日常生活に支障をきたす場合

- 膝が腫れている、熱を持っている場合

- 膝が完全に伸ばせない、曲げられない、またはロックする感覚がある場合

- 膝に力が入らない、不安定感がある場合

- 特定の動作で激しい痛みが走る場合

専門機関では、詳細な問診や触診、必要に応じて画像診断などを行い、痛みの正確な原因を特定します。早期に正確な診断を受けることで、適切な治療計画が立てられ、回復までの期間を短縮し、再発を防ぐことにもつながります。

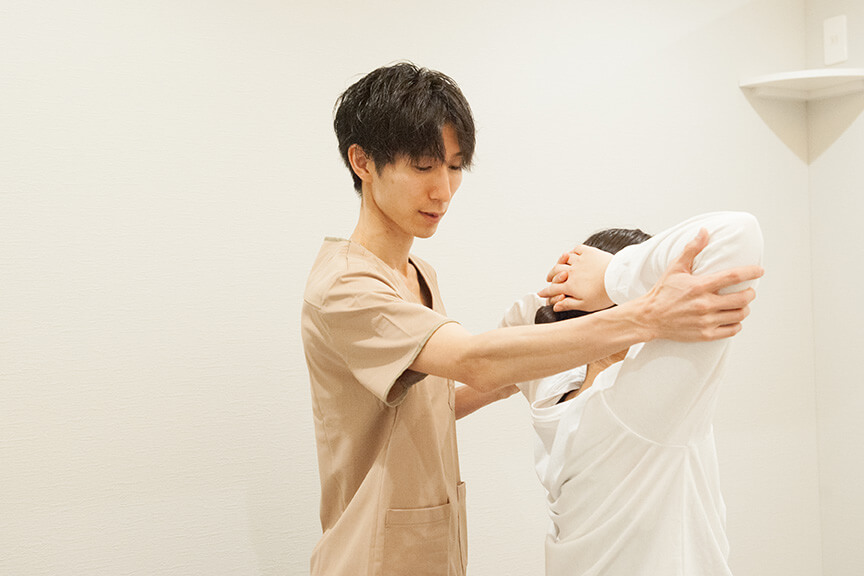

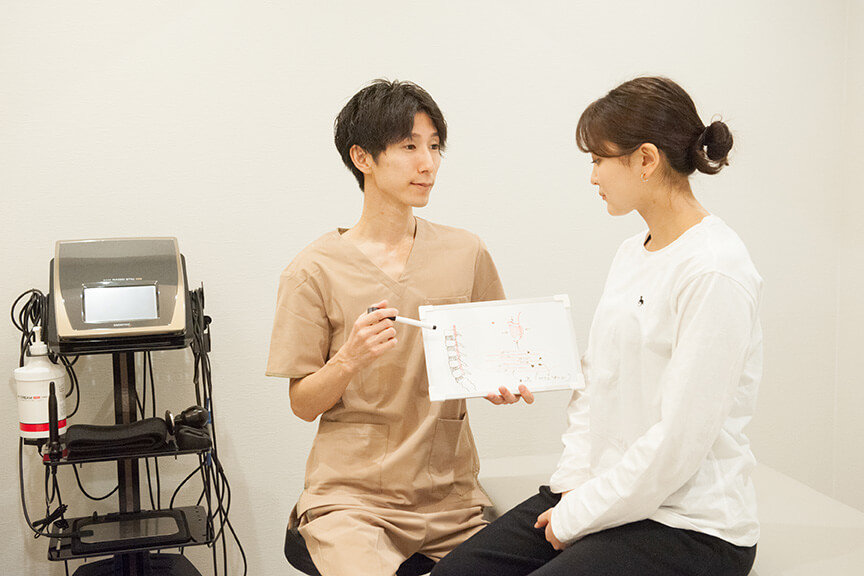

2.2.2 理学療法士との連携

診断後、痛みの原因に応じた治療やリハビリテーションが必要となることがあります。その際、理学療法士との連携は、膝の痛みを根本から解消し、サッカーへの安全な復帰を目指す上で非常に重要です。

理学療法士は、身体の動きや機能の専門家です。彼らは、あなたの膝の状態を詳細に評価し、個々の症状やサッカーでのパフォーマンスを考慮したリハビリテーションプログラムを作成してくれます。具体的には、以下のようなサポートが期待できます。

- 身体機能の評価:膝関節の可動域、筋力、バランス能力、歩行やサッカーの動作分析など

- 運動療法の指導:膝周辺の筋力強化、柔軟性向上、バランス能力改善のための具体的なエクササイズ

- 動作指導:サッカーにおける正しい身体の使い方やフォームの改善指導

- 再発予防のアドバイス:日常生活や練習における注意点、セルフケアの方法など

理学療法士の専門的な知識と指導を受けることで、痛みの原因となっている身体のアンバランスを整え、膝への負担を軽減し、より安全で効果的な方法でサッカーに復帰することができます。

2.3 痛みを根本から解消するリハビリとトレーニング

膝の痛みを一時的に和らげるだけでなく、根本から解消し、再発を防ぐためには、計画的なリハビリテーションとトレーニングが不可欠です。特にサッカー選手の場合、競技特性を考慮したアプローチが求められます。

2.3.1 膝周辺の柔軟性を高めるストレッチ

膝の痛みは、膝周辺だけでなく、股関節や足首、さらには体幹の筋肉の硬さが原因となっていることがあります。柔軟性の低下は、膝への負担を増大させ、怪我のリスクを高めます。以下の筋肉群を中心に、日頃からストレッチを行い、柔軟性を高めましょう。

| 対象筋肉群 | ストレッチのポイント | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 大腿四頭筋(太もも前) | 立った姿勢やうつ伏せで、かかとをお尻に近づけるように膝を曲げ、太ももの前側を伸ばします。 | 膝の曲げ伸ばしをスムーズにし、膝蓋骨(膝のお皿)の動きを改善します。 |

| ハムストリングス(太もも裏) | 座った姿勢で片足を伸ばし、つま先を掴むように前屈します。または、仰向けで片足を上げ、膝裏を伸ばします。 | 膝の安定性を高め、膝裏への負担を軽減します。 |

| 股関節屈筋群(腸腰筋など) | 片膝立ちの姿勢で、骨盤を前方に押し出すようにして股関節の前側を伸ばします。 | 股関節の動きを改善し、膝への連動的な負担を減らします。 |

| 臀筋群(お尻) | 仰向けで片膝を抱え込み、反対側の足にクロスさせるようにして、お尻の外側を伸ばします。 | 股関節の安定性を高め、膝のねじれを防ぎます。 |

| 下腿三頭筋(ふくらはぎ) | 壁に手をつき、片足を後ろに引いてかかとを地面につけたまま、ふくらはぎを伸ばします。 | 足首の柔軟性を高め、地面からの衝撃吸収能力を向上させます。 |

ストレッチは、痛みを感じない範囲で、ゆっくりと20~30秒かけて行い、反動をつけないことが重要です。毎日継続することで、身体全体の柔軟性が向上し、膝への負担が軽減されます。

2.3.2 体幹と下肢の筋力強化トレーニング

膝の痛みを予防し、パフォーマンスを向上させるためには、膝関節を直接支える筋肉だけでなく、体幹や股関節、足首といった下肢全体の筋力をバランス良く強化することが重要です。これらの部位の筋力不足は、膝への過度な負担や不安定性を引き起こす原因となります。

| 対象部位 | トレーニング例 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 体幹 | プランク、サイドプランク、バードドッグなど | 身体の軸を安定させ、サッカーの激しい動きにおける膝への衝撃を吸収・分散する能力を高めます。 |

| 臀筋群(お尻) | ヒップリフト、スクワット、ランジ、サイドレッグレイズなど | 股関節の安定性を高め、膝のねじれや外反を防ぎ、膝への負担を軽減します。 |

| 大腿四頭筋(太もも前) | スクワット、ランジ、レッグエクステンション(自重または軽い負荷で)など | 膝関節の安定性を高め、着地時や方向転換時の衝撃吸収能力を向上させます。 |

| ハムストリングス(太もも裏) | ヒップリフト、レッグカール(自重または軽い負荷で)、グッドモーニング(軽い負荷で)など | 膝関節の安定性を高め、大腿四頭筋とのバランスを取り、膝への負担を分散します。 |

| ふくらはぎ | カーフレイズ(かかと上げ)など | 足首の安定性を高め、地面からの衝撃吸収を助け、膝への負担を軽減します。 |

トレーニングは、正しいフォームで行うことが最も重要です。無理な負荷や誤ったフォームは、かえって怪我のリスクを高めますので、不安な場合は専門家の指導のもとで行うようにしてください。徐々に負荷を高め、バランスの取れた筋力向上を目指しましょう。

2.3.3 正しい身体の使い方を習得するフォーム改善

サッカーにおける膝の痛みは、特定の動作や身体の使い方に問題があることが原因となっているケースが多く見られます。例えば、キック、方向転換、ジャンプの着地、ランニングフォームなどです。これらの動作におけるフォームを改善することで、膝への不必要な負担を減らし、怪我のリスクを低減できます。

具体的な改善点としては、以下のようなものが挙げられます。

- 重心移動の最適化:素早い方向転換時などに、膝だけでなく股関節や足首も使って全身で衝撃を吸収する。

- 膝の向きの意識:ランニングや着地時に、膝が内側に入りすぎないよう(ニーイン)、つま先と同じ方向を向くように意識する。

- 股関節の柔軟な使用:キックやジャンプの際に、膝だけでなく股関節を深く使うことで、膝への負担を分散させる。

- 体幹の安定:身体の軸がブレないように体幹を意識し、安定した動作を心がける。

自分の身体の使い方を客観的に評価し、改善するためには、専門家による指導が非常に有効です。理学療法士や運動指導者は、あなたの動作を分析し、具体的なアドバイスや修正方法を教えてくれます。動画撮影などを活用して自分のフォームをチェックするのも良い方法です。正しいフォームを習得することで、パフォーマンス向上と怪我予防の両方につながります。

2.4 サッカーでの膝の痛みを予防する日常ケアと対策

膝の痛みを解消した後も、再発を防ぎ、長期的にサッカーを続けるためには、日々の予防ケアと対策が欠かせません。練習の前後や日常生活において、継続的に身体をケアすることが重要です。

2.4.1 練習前後のウォームアップとクールダウン

練習や試合の前後に行うウォームアップとクールダウンは、怪我の予防と身体の回復を促す上で非常に重要な習慣です。

- ウォームアップ(準備運動)

- 目的:体温を上げ、筋肉や関節の柔軟性を高め、神経系を活性化させることで、身体を運動に適した状態に整えます。

- 内容:軽いジョギングやサイクリングなどの有酸素運動から始め、動的ストレッチ(ラジオ体操や股関節回しなど、動きを伴うストレッチ)を行います。サッカーに必要な動きを意識したウォーミングアップを取り入れましょう。

- クールダウン(整理運動)

- 目的:運動で高まった心拍数や体温を落ち着かせ、疲労物質の除去を促し、筋肉の緊張を和らげます。

- 内容:軽いジョギングやウォーキングで呼吸を整えた後、静的ストレッチ(筋肉をゆっくり伸ばし、維持するストレッチ)を行います。特に使用した下肢の筋肉を重点的に伸ばしましょう。

これらの習慣を徹底することで、怪我のリスクを低減し、疲労回復を促進することができます。

2.4.2 適切なシューズとインソールの選び方

サッカーにおいて、足元は膝への衝撃を直接受ける重要な部分です。適切なシューズとインソールを選ぶことは、膝の痛みを予防する上で非常に大きな意味を持ちます。

- サッカーシューズの選び方

- グラウンドへの適合性:土、人工芝、天然芝など、プレーするグラウンドの種類に合わせたスタッド(靴底の突起)のシューズを選びましょう。不適切なシューズは、足元が滑りやすくなったり、逆に引っかかりすぎたりして、膝に過度な負担をかける原因となります。

- フィット感:足の形に合ったサイズで、指先が窮屈でなく、かかとがしっかりホールドされるものを選びます。足に合わないシューズは、足裏のアーチを崩し、膝への衝撃吸収能力を低下させることがあります。

- インソールの活用

- 衝撃吸収:クッション性の高いインソールは、着地時の衝撃を和らげ、膝への負担を軽減します。

- アーチサポート:足のアーチを適切にサポートすることで、足元から身体全体のバランスを整え、膝の安定性を向上させます。

- 安定性向上:足のぐらつきを抑え、より効率的な身体の使い方を促します。

シューズやインソールを選ぶ際は、専門知識を持つスタッフに相談し、実際に試着して足に合うものを選ぶことが大切です。

2.4.3 栄養と休息による身体の回復

日々の練習で消耗した身体を回復させ、怪我に強い身体を作るためには、栄養バランスの取れた食事と十分な休息が不可欠です。

- 栄養バランスの取れた食事

- タンパク質:筋肉や腱、靭帯などの組織の修復・再生に不可欠です(肉、魚、卵、大豆製品など)。

- 炭水化物:エネルギー源となり、疲労回復を助けます(ご飯、パン、麺類など)。

- ビタミン・ミネラル:身体の機能を円滑にし、免疫力を高め、骨や関節の健康維持にも重要です(野菜、果物、乳製品など)。特に、骨の健康にはカルシウムやビタミンD、関節の健康にはコラーゲンやグルコサミンなどが注目されます。

- 十分な休息

- 睡眠:身体の修復と成長ホルモンの分泌が最も活発に行われる時間です。質の良い睡眠を十分にとることで、肉体的・精神的な疲労を回復させ、怪我のリスクを低減します。

- 積極的休養:完全に身体を休めるだけでなく、軽いストレッチやウォーキングなど、疲労回復を促す程度の軽い運動を取り入れることも有効です。

日々の食事と睡眠を大切にすることで、身体の回復力を高め、膝の痛みを予防し、最高のパフォーマンスを発揮できる身体を維持することができます。

3. まとめ

サッカー選手にとって膝の痛みは避けて通れない課題の一つですが、その原因はオーバーユース、不適切なフォーム、筋力不足、柔軟性の低下、成長期の身体的特徴、不適切な用具や環境など多岐にわたります。ジャンパー膝やオスグッド病、鵞足炎、腸脛靭帯炎といった比較的軽度なものから、半月板損傷や前十字靭帯損傷のような重篤なものまで、様々な疾患が考えられます。

痛みが発症した際には、まずRICE処置や十分な休息といった初期対応が非常に重要です。しかし、痛みを根本から解消し、再発を防ぐためには、自己判断に頼らず、早期に整形外科を受診し、専門家による正確な診断を受けることが何よりも大切です。理学療法士と連携し、膝周辺の柔軟性を高めるストレッチ、体幹と下肢の筋力強化、そして正しい身体の使い方を習得するフォーム改善に取り組むことが、長期的な解決への鍵となります。

日頃からの予防策として、練習前後の適切なウォームアップとクールダウン、身体に合ったシューズやインソールの選択、そして栄養バランスの取れた食事と十分な休息を心がけることが、膝への負担を軽減し、怪我のリスクを低減します。これらの実践的なアプローチを通じて、痛みを乗り越え、長くサッカーを楽しみ続けることができるでしょう。

何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。