膝の痛みは、多くの方が抱える深刻な悩みであり、日常生活の質を大きく左右します。その痛みの根本には、膝関節の重要なクッション材である「軟骨」が深く関係していることをご存知でしょうか。この記事では、膝の痛みがなぜ起こるのか、軟骨が果たす基本的な役割から、軟骨がすり減るメカニズム、そしてそれが「変形性膝関節症」へと進行する過程をわかりやすく解説いたします。ご自身の膝の状態を正しく理解し、日常生活でできる負担軽減の方法や、痛みを和らげるための具体的な対策を知ることで、膝の痛みを乗り越え、より快適な毎日を送るためのヒントが得られるでしょう。

1. 膝の痛みの原因を探る 軟骨の基本的な役割

1.1 膝関節の構造と軟骨の重要性

膝は、人間の体の中でも特に大きな負荷がかかる関節の一つです。この複雑な構造を持つ膝関節は、主に大腿骨(太ももの骨)、脛骨(すねの骨)、そして膝蓋骨(膝のお皿の骨)という三つの骨で構成されています。これらの骨が連結し、私たちの歩行や立ち上がり、座るといった日常動作を可能にしています。

しかし、骨同士が直接こすれ合うと、摩擦が生じて痛みや損傷を引き起こしてしまいます。そこで重要な役割を果たすのが、軟骨です。軟骨は、これらの骨の表面を覆う弾力性のある組織で、特に膝関節では硝子軟骨と呼ばれる種類が多く見られます。軟骨は、約70~80%が水分で構成されており、その中にコラーゲン繊維やプロテオグリカンといった成分が豊富に含まれています。

軟骨の主な役割を以下にまとめました。

| 構成要素 | 主な役割 |

|---|---|

| 大腿骨 | 太ももの骨。膝関節の上部を形成します。 |

| 脛骨 | すねの骨。膝関節の下部を形成します。 |

| 膝蓋骨 | 膝のお皿の骨。膝関節の前面を保護し、膝を伸ばす力を効率よく伝えます。 |

| 軟骨 | 骨の表面を覆い、衝撃を吸収し、骨同士の摩擦を軽減します。 |

軟骨が健全な状態であれば、膝関節は滑らかに動き、私たちは痛みを感じることなく活動できます。まさに、膝関節の動きを滑らかにし、骨同士が直接ぶつかるのを防ぐ重要な役割を担っているのです。

1.2 軟骨がクッションとして機能する仕組み

軟骨がどのようにして膝への負担を和らげ、クッションとして機能しているのか、そのメカニズムは非常に精巧です。軟骨の最も特徴的な性質は、その弾力性と高い水分含有量にあります。

軟骨組織の内部には、コラーゲン繊維が網目状に張り巡らされており、その隙間を埋めるようにプロテオグリカンという成分が存在します。このプロテオグリカンは、非常に多くの水分を吸着し、保持する能力を持っています。まるでスポンジのように、プロテオグリカンが大量の水分を保持することで、軟骨全体がぷるぷるとした弾力性を保っているのです。

私たちが歩いたり走ったりする際に膝に加わる体重や衝撃は、まずこの軟骨によって受け止められます。軟骨は一時的に形を変え、その水分をわずかに押し出すことで、衝撃を効率よく分散・吸収します。そして、圧力が解放されると、再び水分を吸い込み元の形に戻ります。この一連の動作が、まるで優れた衝撃を吸収するクッションのように働き、骨への直接的なダメージを防いでいるのです。

また、関節内には関節液と呼ばれる滑らかな液体が存在します。この関節液は、軟骨の表面を潤滑し、さらに摩擦を軽減する役割を担っています。軟骨と関節液の連携によって、膝関節は非常に滑らかで効率的な動きを実現しているのです。軟骨のこのクッション機能が正常に働くことで、私たちは日常生活で膝に加わる様々な負荷から守られています。

2. 軟骨の損傷が膝の痛みを引き起こすメカニズム

膝の痛みと軟骨の関係を深く理解するためには、軟骨がどのように損傷し、それがなぜ痛みに繋がるのかというメカニズムを知ることが重要です。軟骨の損傷は、単にクッション機能が失われるだけでなく、膝関節全体に様々な悪影響を及ぼします。

2.1 軟骨がすり減る主な原因 加齢と負担

膝の軟骨がすり減る原因は一つではありません。主に加齢による変化と、膝関節への物理的な負担が複合的に作用して進行します。

2.1.1 加齢による軟骨の変化

年齢を重ねると、体の様々な組織と同様に軟骨も変化します。軟骨はもともと水分を多く含み、弾力性に富んでいますが、加齢とともに水分量が減少し、弾力性が失われて硬くなります。また、軟骨細胞の再生能力も衰えるため、損傷した軟骨が修復されにくくなります。これにより、日常的な使用によるわずかな摩耗でも、軟骨がすり減りやすくなるのです。

2.1.2 膝への物理的な負担

軟骨は日々の活動で常に衝撃を受け止めていますが、過度な負担がかかり続けると損傷が進みます。主な物理的負担の要因は以下の通りです。

| 負担の種類 | 詳細 |

|---|---|

| 体重の増加 | 体重が増えるほど、膝関節にかかる負担は増大します。特に歩行時には体重の数倍もの負荷がかかると言われています。 |

| 過度な運動や労働 | 膝に繰り返し衝撃を与えるスポーツ(ランニング、ジャンプなど)や、重い荷物を運ぶ、長時間の立ち仕事など、膝に負担のかかる労働は軟骨の摩耗を早める原因となります。 |

| 膝関節の変形(O脚・X脚) | O脚(内反膝)やX脚(外反膝)のように膝が変形していると、膝関節にかかる荷重が偏り、特定の部分の軟骨に集中して負担がかかりやすくなります。 |

| 過去の外傷 | スポーツ中の怪我や転倒などによる膝への直接的な衝撃は、軟骨を損傷させる直接的な原因となります。一度損傷した軟骨は、その後のすり減りが進行しやすくなります。 |

これらの要因が単独で、あるいは組み合わさることで、軟骨は徐々にすり減り、その機能が低下していきます。

2.2 軟骨のすり減りが進行するとどうなるか

軟骨のすり減りが始まると、膝の痛みは段階的に変化し、関節全体に様々な影響を及ぼします。

2.2.1 初期の症状と軟骨の変化

軟骨がすり減り始めると、まず軟骨の表面が滑らかさを失い、ざらざらとした状態になります。この段階では、まだ軟骨の厚みは大きく減っていませんが、クッション機能や衝撃吸収能力が低下し始めます。症状としては、動き始めの違和感や、軽い痛みを感じることがあります。特に階段の昇り降りや、長時間座った後の立ち上がりなどで痛みを感じやすいのが特徴です。

2.2.2 軟骨消失と骨の露出

軟骨のすり減りがさらに進行すると、軟骨の厚みが減少し、最終的には一部または広範囲で軟骨が完全に消失してしまいます。こうなると、本来軟骨によって保護されていた大腿骨と脛骨の骨同士が直接こすれ合うようになります。骨には神経が通っているため、この骨同士の摩擦が激しい痛みの直接的な原因となります。

2.2.3 炎症と関節液の変化

骨同士の摩擦や軟骨の破片が関節内に散らばることで、膝関節を包む関節包や滑膜が刺激され、炎症が引き起こされます。炎症が起こると、膝に熱感や腫れが生じ、痛みがさらに増強します。また、炎症によって関節液の質が変化し、本来の潤滑作用が低下することで、関節の動きがより悪化し、痛みを伴う悪循環に陥ります。

2.2.4 骨棘の形成と関節の変形

軟骨がすり減り、関節が不安定になると、体は不安定さを補おうとして、関節の縁に新しい骨組織を作り出すことがあります。これが「骨棘(こつきょく)」と呼ばれるものです。骨棘は、関節の動きを制限したり、周囲の組織を刺激したりすることで、さらに痛みを引き起こす原因となります。進行すると、膝関節全体のバランスが崩れ、O脚などの目に見える関節の変形が進むこともあります。

これらの変化が複合的に進行することで、膝の痛みは増し、日常生活に大きな影響を与えるようになるのです。

3. 変形性膝関節症とは 軟骨の損傷との関係

3.1 変形性膝関節症の症状と進行段階

変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減り、関節が変形していく病気です。初期には自覚症状が少ないこともありますが、進行とともに痛みや機能障害が顕著になります。

膝の軟骨はクッションの役割を果たしていますが、加齢や過度な負担によりこの軟骨が少しずつ損傷し、すり減っていくことが変形性膝関節症の始まりです。 軟骨が失われると、骨同士が直接ぶつかり合うようになり、炎症や骨の変形(骨棘の形成)が起こります。

症状の進行は個人差がありますが、一般的には以下のような段階を経て悪化していきます。

| 進行段階 | 主な症状 |

|---|---|

| 初期 | 立ち上がりや歩き始めに軽い痛みや違和感があります。安静にしていると痛みは治まることが多く、日常生活に大きな支障はまだ感じにくい段階です。 |

| 中期 | 痛みの頻度が増し、歩行時や階段の昇降時にも痛みを感じるようになります。膝を完全に伸ばしたり曲げたりすることが難しくなり、関節の可動域が制限され始めます。関節に水がたまることもあります。 |

| 末期 | 常に強い痛みを感じ、安静時でも痛みが続くことがあります。膝の変形が外見からもわかるほど顕著になり、歩行が困難になるなど、日常生活に深刻な影響が出ます。 |

このように、変形性膝関節症は軟骨の損傷から始まり、時間とともに症状が進行していく特性を持つ病気です。

3.2 膝の痛みだけでなく日常生活への影響

膝の痛みは単なる不快感にとどまらず、私たちの日常生活の質(QOL)を大きく低下させる要因となります。特に変形性膝関節症が進行すると、これまで当たり前に行っていた動作が困難になり、活動範囲が狭まってしまうことがあります。

具体的には、立ち上がるときや座るとき、階段を上り下りするときに強い痛みを感じ、スムーズな動作が難しくなります。 長時間の歩行や立ち仕事も苦痛となり、外出をためらうようになる方も少なくありません。正座やしゃがむ動作はさらに困難になることがほとんどです。

趣味やスポーツ活動にも影響が出ます。ウォーキングやハイキング、ゴルフ、旅行など、膝に負担がかかる活動を諦めざるを得なくなることもあります。これにより、精神的なストレスや活動意欲の低下につながり、社会生活から孤立してしまうケースも見られます。

膝の痛みが慢性化することで、睡眠の質が低下したり、気分が落ち込んだりすることもあります。 このように、変形性膝関節症は身体的な痛みだけでなく、精神面や社会生活にも広範囲な影響を及ぼすため、早期の対策と適切なケアが非常に重要になります。

4. 変形性膝関節症の診断と改善策の選択肢

膝の痛みが続く場合、それは単なる一時的なものではなく、変形性膝関節症が原因である可能性も考えられます。この章では、ご自身の膝の状態を正確に把握し、適切な改善策を見つけるための方法について詳しく解説します。

4.1 専門家による正確な状態の評価

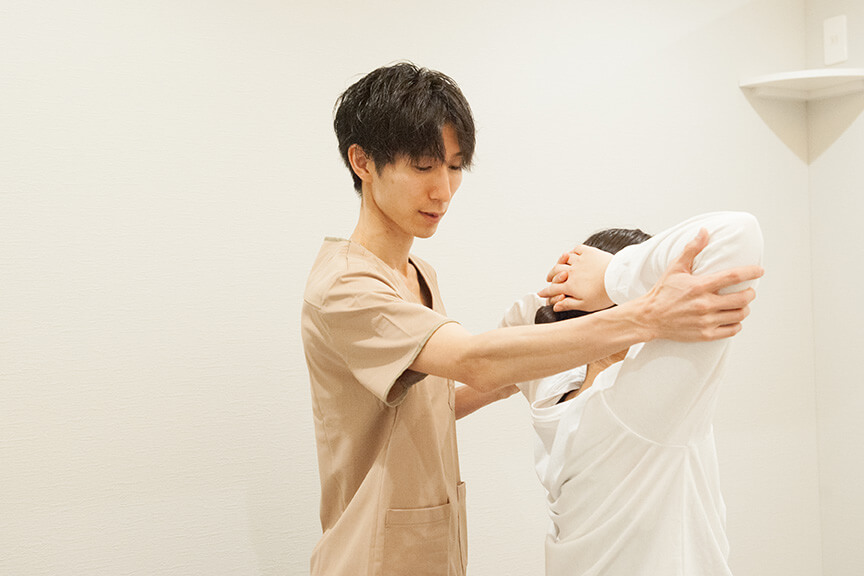

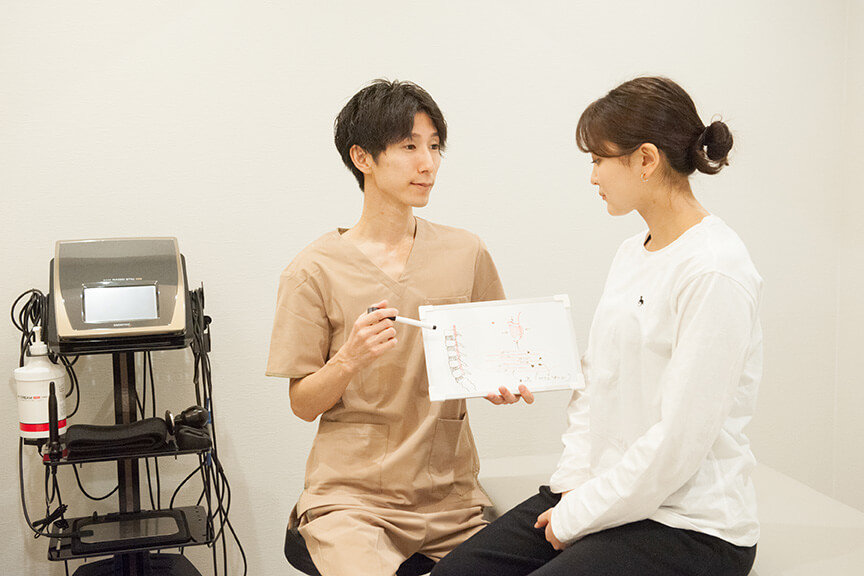

膝の痛みや違和感がある場合、まずは身体の専門家による評価を受けることが重要です。専門家は、問診、視診、触診を通じて、膝関節の状態を総合的に判断します。

- 問診:いつから、どのような時に、どの程度の痛みがあるのか、日常生活で困っていることなどを詳しくお伺いします。

- 視診:膝の腫れ、熱感、変形の有無、歩き方などを観察します。

- 触診:膝関節の可動域、筋肉の緊張、圧痛点などを確認します。

さらに、必要に応じて、レントゲンやMRIといった詳細な画像検査が行われることもあります。これらの検査によって、軟骨のすり減り具合、骨の変形、骨棘(こつきょく)の有無、関節液の貯留、炎症の程度などを客観的に評価し、変形性膝関節症の進行度合いを正確に把握することができます。正確な状態の評価は、その後の適切な改善策を立てるための第一歩となります。

4.2 保存療法で膝の痛みを和らげる

変形性膝関節症の多くは、まず保存療法から始められます。これは、手術以外の方法で痛みを軽減し、膝の機能を維持・改善することを目指すものです。様々なアプローチがあり、個々の状態に合わせて組み合わせて行われます。

4.2.1 薬物療法と物理療法

薬物療法は、主に膝の痛みを和らげ、炎症を抑えることを目的とします。内服薬として鎮痛剤や消炎鎮痛剤が用いられるほか、湿布や塗り薬などの外用薬も効果的です。また、関節の動きを滑らかにする目的で、関節内にヒアルロン酸を注入する方法もあります。

物理療法は、温熱や冷却、電気刺激などを利用して、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減することを目指します。温熱療法は膝周辺の血行を改善し、筋肉をリラックスさせる効果が期待できます。一方、冷却療法は急性の炎症や腫れがある場合に痛みを抑えるのに役立ちます。また、専門家による徒手療法やマッサージも、筋肉の柔軟性を高め、関節の動きを改善するのに有効です。

4.2.2 運動療法とリハビリテーション

運動療法は、変形性膝関節症の改善において非常に重要な役割を担います。膝関節の安定性を高め、周囲の筋肉を強化することで、膝への負担を軽減し、痛みの軽減や進行の抑制につながります。特に、太ももの前面にある大腿四頭筋や、太ももの裏側にあるハムストリングスを強化する運動が効果的です。

また、関節の可動域を維持・改善するためのストレッチや、バランス能力を高める訓練も大切です。水中ウォーキングなどの水中運動は、浮力によって膝への負担を減らしながら運動できるため、痛みが強い方にもおすすめです。これらの運動は、身体の専門家の指導のもと、ご自身の状態に合わせた適切な方法で行うことが、安全かつ効果的に進める上で非常に重要です。継続的なリハビリテーションによって、膝の機能改善と日常生活の質の向上を目指します。

4.3 手術療法が必要なケースと種類

保存療法を続けても膝の痛みが改善せず、日常生活に大きな支障をきたすような場合には、手術療法が検討されることがあります。手術は、軟骨の損傷や骨の変形が重度に進行している場合や、関節の機能が著しく低下している場合に選択されることがあります。手術の種類は、膝の状態や年齢、活動レベルなどによって専門家が総合的に判断します。

主な手術療法には、以下のようなものがあります。

| 手術の種類 | 主な目的 | 対象となる状態 |

|---|---|---|

| 関節鏡手術 | 関節内の損傷した組織の除去、炎症の軽減 | 比較的初期の軟骨損傷や半月板損傷、滑膜炎など |

| 高位脛骨骨切り術 | O脚などの変形を矯正し、膝への荷重バランスを改善 | 比較的若い方で、膝の一部分のみに負担が集中している場合 |

| 人工膝関節置換術 | 損傷した関節面を人工のインプラントに置き換える | 軟骨の損傷が広範囲に及び、重度の変形性膝関節症で痛みが強い場合 |

これらの手術は、膝の痛みを劇的に改善し、失われた関節の機能を回復させることを目指します。手術後には、専門的なリハビリテーションが不可欠であり、これによって膝の回復を促し、再び活動的な日常生活を送れるようにサポートしていきます。

5. 膝の痛みを軽減し軟骨を守るための予防と対策

膝の痛みは、日常生活のちょっとした工夫で大きく軽減できる場合があります。特に軟骨を守るためには、日々の習慣を見直すことが大切です。ここでは、ご自身でできる予防と対策について詳しくご紹介します。

5.1 日常生活でできる膝への負担軽減

膝関節は体重を支え、日々の動作を可能にする重要な部分です。そのため、普段の生活の中で膝に過度な負担をかけないよう意識することが、軟骨の健康を保ち、膝の痛みを予防・軽減する上で非常に重要になります。

例えば、重いものを持つ際には、膝だけでなく股関節や体幹を使って持ち上げるように心がけましょう。また、階段の昇り降りでは、手すりを利用したり、一段ずつゆっくりと昇り降りしたりするだけでも、膝への衝撃を和らげることができます。特に下りる際には、足の裏全体で着地し、膝を軽く曲げて衝撃を吸収するように意識してください。

さらに、靴選びも大切です。クッション性の高い靴を選び、ヒールの高い靴や底の硬い靴はできるだけ避けるようにしましょう。また、正座やあぐらなど、膝を深く曲げる姿勢は軟骨に大きな負担をかけるため、避けるのが賢明です。椅子に座る際も、深く腰掛け、膝と股関節が90度になるような姿勢を保つと良いでしょう。

寒い季節には、膝を冷やさないようにすることも大切です。血行が悪くなると痛みが悪化することがあるため、レッグウォーマーや膝掛けなどを活用して、膝周りを温かく保つようにしてください。必要に応じて、膝の安定を助けるサポーターや、歩行を補助する杖などを活用することも、膝への負担を軽減する有効な手段となります。

| 動作 | 避けるべき習慣 | 推奨される習慣 |

|---|---|---|

| 立ち座り | 勢いよく立ち上がったり、ドスンと座り込んだりする | 手すりや椅子を利用し、ゆっくりと立ち座りする |

| 階段の昇降 | 駆け上がったり、勢いよく駆け下りたりする | 手すりを使い、一段ずつゆっくり昇り降りする。特に下りは足を揃えて降りる |

| 重い物の持ち運び | 膝を伸ばしたまま腰をかがめて持ち上げる | 膝を曲げ、重心を低くして持ち上げる。台車なども活用する |

| 姿勢 | 正座、あぐら、片足立ち、長時間同じ姿勢 | 椅子に深く腰掛け、膝と股関節を90度に保つ。適度に姿勢を変える |

| 靴選び | ヒールの高い靴、底の硬い靴、サイズの合わない靴 | クッション性があり、かかとの低い安定した靴を選ぶ |

5.2 膝の痛みに効果的な運動とストレッチ

膝の痛みを軽減し、軟骨を守るためには、膝周りの筋肉を強化し、関節の柔軟性を保つことが非常に重要です。適切な運動とストレッチは、膝関節の安定性を高め、軟骨への負担を分散させる効果が期待できます。ただし、痛みを感じる場合は無理せず、専門家と相談しながら行うようにしてください。

5.2.1 膝周りの筋肉を鍛える運動

膝の安定に最も重要な筋肉は、太ももの前側にある大腿四頭筋と、太ももの裏側にあるハムストリングスです。これらの筋肉を強化することで、膝関節にかかる衝撃を和らげ、軟骨への負担を軽減することができます。

- 椅子に座って膝を伸ばす運動(大腿四頭筋の強化) 椅子に深く腰掛け、片方の膝をゆっくりと伸ばし、つま先を天井に向けます。太ももの前側に力が入っていることを意識しながら、5秒間キープし、ゆっくりと下ろします。これを左右それぞれ10回程度繰り返します。慣れてきたら、足首に軽い重りをつけて負荷を増やすこともできます。

- 膝を軽く曲げて太ももを上げる運動(腸腰筋・大腿四頭筋の強化) 仰向けに寝て、片方の膝を軽く曲げたまま、かかとを床から数センチ持ち上げます。この姿勢を5秒間保ち、ゆっくりと下ろします。これを左右それぞれ10回程度繰り返します。膝を伸ばしすぎないことがポイントです。

- かかと上げ運動(ふくらはぎの強化) 壁や椅子の背もたれに手をついて体を支え、ゆっくりとかかとを上げてつま先立ちになります。ふくらはぎの筋肉を意識しながら、数秒間キープし、ゆっくりとかかとを下ろします。これを10回程度繰り返します。ふくらはぎの筋肉は、歩行時の衝撃吸収に役立ちます。

これらの運動は、水中ウォーキングや固定式自転車(エアロバイク)など、膝への負担が少ない有酸素運動と組み合わせることで、より効果が期待できます。水中では浮力があるため、体重による膝への負担が軽減され、関節に優しい運動が可能です。固定式自転車も、膝への衝撃が少なく、膝周りの筋肉を効率的に鍛えることができます。

5.2.2 柔軟性を高めるストレッチ

膝周りの筋肉や関節の柔軟性を高めることは、可動域を広げ、膝の動きをスムーズにするために重要です。運動前後のウォーミングアップやクールダウンに取り入れるようにしましょう。

- 太ももの裏側(ハムストリングス)のストレッチ 椅子に座り、片方の足を前に伸ばしてかかとを床につけます。背筋を伸ばしたまま、ゆっくりと体を前に倒し、太ももの裏側が伸びているのを感じます。20~30秒間キープし、左右交互に行います。

- 太ももの前側(大腿四頭筋)のストレッチ 壁や椅子の背もたれに手をついて体を支え、片方の足首を後ろからつかみ、かかとをお尻に近づけるようにゆっくりと引き寄せます。太ももの前側が伸びているのを感じながら、20~30秒間キープし、左右交互に行います。

- ふくらはぎのストレッチ 壁に両手をつき、片方の足を大きく後ろに引きます。後ろに引いた足のかかとを床につけたまま、前方の膝をゆっくりと曲げ、ふくらはぎの筋肉が伸びているのを感じます。20~30秒間キープし、左右交互に行います。

これらの運動やストレッチは、毎日少しずつでも継続することが大切です。痛みを感じる場合はすぐに中止し、無理のない範囲で行うようにしてください。ご自身の体の状態に合わせて、専門家のアドバイスを受けながら行うことをおすすめします。

5.3 体重管理と食生活の改善

膝の痛みと軟骨の健康を考える上で、体重管理と日々の食生活は非常に重要な要素です。体重が増えるほど、膝関節にかかる負担は増大し、軟骨のすり減りを加速させることにつながります。

一般的に、体重が1kg増えると、歩行時には膝に約3倍、階段の昇降時には約7倍もの負担がかかると言われています。つまり、わずか数キロの減量でも、膝への負担を大幅に軽減し、軟骨の保護につながる可能性があるのです。無理のない範囲で、バランスの取れた食事と適度な運動を組み合わせ、健康的な体重を維持することが大切です。

また、軟骨の健康をサポートする栄養素を意識した食生活も重要です。軟骨の主成分であるコラーゲンや、関節液の主要成分であるヒアルロン酸、軟骨の弾力性を保つコンドロイチンなどは、体内で生成されますが、食事からも補給することでその働きをサポートできると考えられています。さらに、骨の健康に欠かせないカルシウムやビタミンD、抗炎症作用を持つとされるオメガ3脂肪酸なども、積極的に摂りたい栄養素です。

加工食品や高脂肪の食品を控え、野菜、果物、全粒穀物、良質なタンパク質を中心としたバランスの良い食事を心がけましょう。特に、青魚に含まれるオメガ3脂肪酸は、体内の炎症を抑える効果が期待されており、膝の痛みの軽減にもつながる可能性があります。

| 栄養素 | 軟骨への働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| コラーゲン | 軟骨の弾力性と強度を保つ主成分 | 鶏肉の皮、魚の皮、牛すじ、ゼラチン、フカヒレ |

| ヒアルロン酸 | 関節液の主要成分で、軟骨の潤滑と保護に関わる | 鶏のトサカ、豚足、魚の目、納豆、山芋 |

| コンドロイチン | 軟骨の水分保持と弾力性を保つ | うなぎ、フカヒレ、納豆、山芋、オクラ |

| ビタミンD | カルシウムの吸収を助け、骨の健康を維持する | きのこ類(干ししいたけ)、鮭、まぐろ、卵黄 |

| カルシウム | 骨の主要成分で、骨密度の維持に不可欠 | 牛乳、チーズ、ヨーグルト、小魚、小松菜、豆腐 |

| オメガ3脂肪酸 | 体内の炎症を抑える作用が期待される | サバ、イワシ、サンマなどの青魚、亜麻仁油、えごま油 |

これらの栄養素をバランス良く摂取することで、軟骨の健康をサポートし、膝の痛みの予防や改善に役立てることができます。しかし、特定の食品やサプリメントに頼りすぎるのではなく、全体としてバランスの取れた食生活を継続することが最も重要です。

6. まとめ

膝の痛みは、多くの場合、膝関節の軟骨の損傷と深く関係しています。軟骨は関節の表面を覆い、衝撃を吸収するクッションとして機能していますが、加齢や日々の負担、あるいは外傷などによって徐々にすり減ってしまうことがあります。この軟骨のすり減りが進行すると、骨同士が直接こすれ合うようになり、炎症や強い痛みが生じます。これが、変形性膝関節症の主な原因となるのです。

変形性膝関節症は、一度発症すると自然に治ることはありませんが、早期に適切な診断を受け、治療を開始することで、痛みを軽減し、病気の進行を遅らせることが可能です。保存療法として、薬物療法や物理療法で痛みを和らげ、運動療法やリハビリテーションで膝周りの筋力を強化し、関節の安定性を高めることが重要です。これらの治療によっても症状の改善が見られない場合には、手術療法も選択肢となります。

何よりも大切なのは、膝の痛みを軽減し、軟骨を守るための予防と対策です。日常生活では、膝に過度な負担をかけないよう、正しい姿勢を意識したり、重いものを持つ際に工夫したりすることが有効です。また、膝に効果的な運動やストレッチを継続し、適正体重を維持することも、軟骨への負担を減らす上で非常に重要です。バランスの取れた食生活も、体の健康を維持し、結果として膝関節の健康にも繋がります。

膝の健康は、活動的な毎日を送る上で欠かせません。ご自身の膝の状態に意識を向け、早期からのケアと適切な対策を心がけましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。